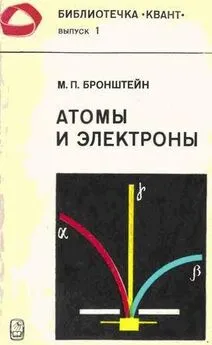

Матвей Бронштейн - Атомы и электроны

- Название:Атомы и электроны

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука. Главная редакция физико-математической литературы

- Год:1980

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Матвей Бронштейн - Атомы и электроны краткое содержание

Новое издание первой части популярной книги известного советского физика и популяризатора науки М. П. Бронштейна, выходившей в 1935 г. В ней рассказывается о развитии науки, о том, как впервые измерили массы атомов и их размеры, какие работы и опыты привели к открытию электронов и выяснению строения атомов. Книга относится к числу лучших образцов научно-популярных изданий прошлого.

Рассчитана на школьников, преподавателей, студентов.

Атомы и электроны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Впоследствии Гейгер, уже независимо от Резерфорда, разработал и усовершенствовал этот счетчик. «Счетчик Гейгера - Мюллера», представляющий дальнейшее усовершенствование описанного здесь счетчика Резерфорда и Гейгера, является одним из наиболее замечательных и чувствительных приборов современной физики. Но мы не будем описывать его устройство подробно, потому что его основная идея такая же, как у счетчика Резерфорда и Гейгера. Заметим только, что счетчик Гейгера - Мюллера очень чувствителен не только к влетающим в него альфа-частицам, но и к быстрым электронам, и к другим частицам.

Рассмотрим теперь и третий, наиболее замечательный способ «видеть атомы» - способ конденсации водяных паров, придуманный английским физиком Ч. Т. Р. Вильсоном. Этот способ замечателен тем, что он позволяет не только обнаруживать отдельные быстро движущиеся заряженные атомы и электроны, но и видеть и изучать те пути, по которым эти частицы движутся. Основная идея состоит в следующем.

Если в воздухе находятся пары воды или какой-нибудь другой жидкости (например, пары спирта), то они сейчас же превратятся в жидкость, если только достаточно сильно их охладить. Очень простой способ охлаждения заключается в том, чтобы очень быстро увеличить объем сосуда, в котором находятся эти пары. Можно сделать, например, так: устроить камеру в виде трубы, по которой ходит поршень. Если быстро выдвинуть этот поршень, то воздух с водяным паром, находящийся в камере, сразу расширится а его температура сейчас же упадет. При этом водяной пар превратится в мельчайшие водяные капельки, рассеянные по камере в виде тумана.

Изучая образование этого тумана, Вильсон обнаружил замечательный факт. Он нашел, что туман образуется не всегда. Если пространство в камере совершенно чисто и не содержит даже микроскопических пылинок, то, несмотря на сильное охлаждение камеры при выдвигании поршня, туман не образуется. Водяной пар остается паром, остается, как физики говорят, в переохлажденном состоянии. Но если в камере есть микроскопическая пыль, то пар превращается в жидкость, и притом тем охотнее, чем этой пыли больше. Изучив это явление ближе, Вильсон пришел к заключению, что каждая микроскопическая пылинка является тем центром, вокруг которого происходит конденсация (сгущение, превращение в жидкость) водяного пара. Вокруг каждой микроскопической пылинки образуется капелька воды. Но не только пылинки, плавающие в воздухе, могут служить такими центрами конденсации. Если в воздухе некоторое количество молекул ионизовано, т. е. если в нем есть некоторое число электронов и заряженных электричеством молекул (ионов), то конденсация пара происходит совершенно так же, как если бы там была микроскопическая пыль. Выходит, что не только крохотные твердые пылинки могут служить центрами конденсации, но и ионы (электроны и заряженные молекулы). Водяной пар может оседать на эти ионы, обволакивая их капельками воды. Если в каком-нибудь пространстве содержится переохлажденный водяной пар, который хотел бы сгуститься в жидкость, но не может вследствие отсутствия подходящих центров конденсации, то стоит только образовать в этом пространстве достаточно большое количество ионов (например, рентгеновскими лучами), как пар сейчас же оседает на этих ионах и возникает туман. По-видимому, образование тумана и дождевых капель в нашей атмосфере тоже связано с наличием в воздухе пыли и ионов.

В 30-е годы были проделаны многочисленные опыты, цель которых была - ускорить образование дождевых капель путем разбрасывания с самолета заряженного песка или заряженной пыли. Хотя эти опыты и не дали ценных для сельского хозяйства результатов (такой «искусственный дождь» над большой территорией потребовал бы слишком больших затрат), тем не менее действительно оказалось, что вокруг заряженных пылинок образуются дождевые капли. Этот механизм возникновения капелек дождя и мельчайших капелек тумана, исследованный Вильсоном еще в 1893 году, помог ему в 1911 году построить прибор, позволяющий «видеть атомы».

Идея Вильсона очень проста. Альфа-частица (или другая заряженная быстро движущаяся частица) влетает в камеру, в которой находится воздух с водяным паром. На пути этой частицы образуется большое количество ионов. Если очень быстро увеличить объем камеры (например, выдвигая поршень), то водяной пар охладится и сразу же осядет на ионах, которые густо усеивают путь прошедшей заряженной частицы. Вокруг каждого иона образуется крошечная капелька, но так как ионов очень много, то капельки сольются в целое ожерелье капелек, в длинную струйку воды. Эту струйку можно будет просто увидеть глазом, и можно будет, если мы только захотим, сфотографировать. Мы увидим «туманный след», который точно воспроизводит тот путь, по которому только что прошла заряженная частица. Мы увидим путь отдельной альфа-частицы или путь отдельного электрона! В спинтарископе Крукса мы видим гораздо меньше: там каждая альфа-частица отмечала вспышкой на экране только одну точку своего пути - точку пересечения пути с экраном,- а здесь мы увидим весь ее путь в целом.

Рис. 16. Схематическое изображение камеры Вильсона.

Мы сможем увидеть своими глазами, как пути быстрых альфа-частиц искривляются в сильном магнитном поле, мы сможем увидеть, как альфа-частица меняет направление своего движения, столкнувшись с каким-нибудь атомом, мы сможем увидеть все то, о чем атомная физика раньше говорила, не имея никакой возможности непосредственно проверить правильность своих слов. Поистине камеру Вильсона можно назвать одним из самых чудесных физических приборов, изобретенных в XX столетии.

Заимствуем из книги Резерфорда, Чедвика и Эллиса «Лучи радиоактивных веществ», вышедшей в Кембридже в 1930 году, подробное описание камеры Вильсона:

«Конструкция камеры, с которой работал Вильсон, видна на приложенном рисунке. Закрытая толстым стеклом цилиндрическая камера А, диаметром в 16,5 см и высотой в 3,4 см, представляет собой пространство, в котором получаются пути частиц. Расширение достигается поворотом вентиля В, который соединяет пространство под „полом" камеры с сосудом С, из которого предварительно удален воздух насосами (через стеклянную трубку, указанную на рисунке). При открывании вентиля „пол" камеры внезапно опускается до упора на резиновую подкладку. Деревянные цилиндры D служат только для того, чтобы объем воздуха, перемещающегося при расширении, был меньше. Вентиль В управляется с помощью маятника, который одновременно вызывает разряд мощной конденсаторной батареи через трубку с ртутным паром, где получается яркая вспышка, освещающая пространство внутри камеры настолько интенсивно, что получившиеся пути запечатлеваются на пластинке фотоаппарата [ 16 ] Или двух фотоаппаратов, если нужно получить стереоскопические снимки.

, наведенного на внутренность камеры через стекло, которым она покрыта сверху.

Интервал:

Закладка:

![Матвей Бронштейн - Солнечное вещество и другие повести, а также Жизнь и судьба Матвея Бронштейна и Лидии Чуковской [сборник]](/books/1143568/matvej-bronshtejn-solnechnoe-vechestvo-i-drugie-poves.webp)