Валерий Вечканов - Шпаргалка по логике

- Название:Шпаргалка по логике

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Вечканов - Шпаргалка по логике краткое содержание

Все выучить - жизни не хватит, а экзамен сдать надо. Это готовая «шпора», написанная реальным преподом. Здесь найдешь все необходимое по Логике, а остальное - дело техники.

Ни пуха, ни пера!

Шпаргалка по логике - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Те понятия, в которых отражается наличие у предметов мысли каких-либо качеств, свойств и так далее, называются положительными.

Отрицательные понятия – это понятия, характеризующиеся отсутствием у предметов мысли каких-либо качеств, свойств и т. п. Для выражения отрицательных понятий используются отрицательные частицы («не») и отрицательные приставки («без-» и «бес-»). Кроме русских, могут быть использованы иностранные отрицательные приставки («а-», «анти-», «дез-», «контр-» и др.

Также понятия делятся на соотносительные и безотносительные.

В соотносительных понятиях один предмет мысли предполагает существование другого и без него невозможен – соотносится с ним («родители» и «дети»: нельзя быть сыном или дочерью без родителей).

В безотносительных понятиях мыслится предмет, существующий до известной степени самостоятельно – отдельно от других: «природа», «человек» и т. д.

Собирательные и несобирательные понятия различаются в зависимости от того, как соотносится с охватываемыми ими предметами мысль: с группой предметов в целом или с каждым предметом этой группы в отдельности. Одна из особенностей собирательных понятий состоит в том, что они не могут быть отнесены к каждому предмету одного класса.

Особенность несобирательных понятий заключается в том, что они относятся не только к группе предметов в целом, но и к каждому отдельному предмету данной группы.

Пустые понятия – они относятся к реально не существующим предметам или явлениям («русалка», «леший», «идеальный газ»).

Непустые понятия относятся к реальным предметам («город», «космическое тело»).

Единичные понятия – объем понятия, составляющий один предмет («Солнце», «Россия»).

Общие понятия – отражают в своем объеме группу предметов («звезда», «планета»).

Деление понятий на виды по их содержанию и объему позволяет в огромном понятийном материале выделить наиболее крупные и распространенные группы, а также более или менее отчетливо представлять себе особенности этих групп.

Единичное понятие– такое, в объем которого входит один элемент (город Саратов, Россия и др.).

Общее понятие– такое, в объем которого входит более одного элемента (студент, солдат, преступник и др.).

17. ПРИЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПОНЯТИЙ

Образование понятия– это сложнейший процесс, который предполагает активность субъекта и включает в себя множество логических приемов. Важнейшими из них принято считать анализ, синтез, сравнение, абстрагирование и обобщение.

Анализ– это мысленное разложение предмета на его признаки.

Синтез– мысленное соединение признаков предмета в единое целое.

Сравнение– мысленное сопоставление одного предмета с другим, выявление признаков их сходства или различия в том или ином отношении.

Абстрагирование– мысленное упрощение предмета путем выделения в нем одних признаков и отвлечения от других.

Обобщение– мысленное объединение однородных предметов и их группировка на основе тех или иных общих признаков. Его конечным итогом является мысль, имеющая разнообразное содержание, но принимающая одну и ту же форму – понятия.

С изменением и развитием действительности возникают новые понятия. Возникновение новых понятий связано и с процессом углубления и развития самого познания, открытием в предметах новых сторон, свойств, связей, отношений.

Понятие выполняет две основные функции:

1) познавательная функция – осуществляется на основании такой логической операции, как применение понятий. Накапливаясь, знания систематизируются, углубляются и уточняются, со временем превращаясь в науку. Без понятий нет науки, а без науки невозможно развитие материального производства и других сторон общественной жизни;.

2) коммуникативная функция, т. е. функция средств общения.

Закрепляя свои знания в форме понятий, люди затем обмениваются ими в процессе совместной деятельности. Тем самым осуществляется социальное наследование знаний, обеспечивается духовная преемственность поколения.

В понятии различают прежде всего содержание и объем. Под содержанием понимаются мыслимые в понятии общие и существенные признаки предметов. В системе признаков, образующих содержания понятия, различают два типа: родовые признаки, общие и существенные для всей предметной области, к которой относится данный предмет мысли, и видовые признаки, общие и существенные лишь для данного предмета мысли и отличающие его от других предметов той же предметной области. Объем понятия– это охватываемые им предметы мысли.

Предметы, входящие в объем понятия, называются в логике классом, или множеством. Класс (множество) состоит из подклассов, или подмножеств. Класс предметов может быть универсальным, единичным и нулевым.

Универсальный класс включает совокупность предметов исследуемой области, например класс планет Солнечной системы.

Единичный класс– класс, состоящий из одного предмета, например планета Земля.

Пустой класс– это такой класс, который не содержит ни одного предмета, например кентавр.

Содержание и объем понятия связаны между собой. Данная связь состоит в том, что определенному содержанию понятия соответствует свой определенный объем, и наоборот, причем с уменьшением объема понятия его содержание становится богаче, так как число признаков в нем увеличивается, а с уменьшением объема число признаков уменьшается.

18. ОБОБЩЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ

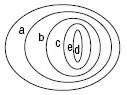

Обобщение понятия– это логическая операция перехода от понятия с меньшим объемом, но с большим содержанием к понятию с большим объемом, но с меньшим содержанием, при котором происходит исключение видового признака. В силу относительности понятий логического рода и вида родовое понятие может быть в свою очередь видовым по отношению к более общему понятию. Во многих случаях процесс обобщения может охватывать очень длинный ряд понятий. С каждым новым обобщением объем понятия, получающегося в результате обобщения, будет становиться все более широким. Например, обобщая понятие «МВД РФ» (а), мы последовательно перейдем к понятиям «министерство» (в), «орган государственного управления» (с), «орган управления» (d), «орган» (е).

Для наглядности операцию обобщения можно представить в кругах Эйлера.(рис. 1)

Рис. 1

Каждое последующее понятие является родовым по отношению к предыдущему и полностью входит в его объем. Таким образом, для обобщения понятия необходимо уменьшить содержание исходного понятия, т. е. исключить видовые или индивидуальные признаки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: