Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий. Т. 1.

- Название:Очерки по истории географических открытий. Т. 1.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1982

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий. Т. 1. краткое содержание

В книге рассказывается об открытиях древних народов, о роли античных географов в истории географических открытий. Читатель познакомится с древнейшими цивилизациями Ближнего Востока, с походами римлян в Западную Европу, Азию и Африку, с первооткрывателями и исследователями Атлантики. Большой интерес представляет материал об открытии русскими Восточной и Северной Европы, о первых походах в Западную Сибирь.

И. П. Магидович

(10.01.1889—15.03.1976)

После окончания юридического факультета Петербургского университета (1912) И. П. Магидович около двух лет работал помощником присяжного поверенного, а затем проходил армейскую службу в Финляндии, входившей тогда в состав России. Переехав в Среднюю Азию в 1920 г. И. П. Магидович участвовал в разработке материалов переписи по Туркменистану, Самаркандской области и Памиру, был одним из руководителей переписи 1923 г. в Туркестане, а в 1924–1925 гг. возглавлял экспедиционные демографическо-этнографические работы, связанные с национальным государственным размежеванием советских республик Средней Азии, особенно Бухары и Хорезма. В 1929–1930 гг. И. П. Магидович, уже в качестве заведующего отделом ЦСУ СССР, руководил переписью ремесленно-кустарного производства в Казахстане. Давнее увлечение географией заставило его вновь сменить профессию. В 1931–1934 гг. он работает научным редактором отдела географии БСЭ, а затем преподает на географическом факультете МГУ, читает лекции в Институте красной профессуры, на курсах повышения квалификации руководящих советских работников, в Институте международных отношений и выступает с публичными лекциями, неизменно собиравшими большую аудиторию. Самый плодотворный период творческой деятельности И. П. Магидовича начался после его ухода на пенсию (1951): четверть века жизни он отдал историко-географической тематике, которую разрабатывал буквально до последних дней…

Очерки по истории географических открытий. Т. 1. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

После открытия П. Маттье сразу устарели все учебники истории и работы по истории древней географии. В самом деле, теперь нельзя говорить, что в Сирии, Ливане и Палестине в III тысячелетии до н. э. обитали кочевники-скотоводы и оседлые земледельцы, не знавшие письменности. Теперь нельзя утверждать, что эта территория — захолустье великих цивилизаций Египта и Двуречья, подчинявшееся то одной, то другой державе, или, в лучшем случае, соединительное звено между ними. Теперь нельзя заявлять, что финикийцы наравне с египтянами первыми достигли о. Крит, т. е. стали первооткрывателями Европейского материка. Ныне можно считать доказанным, что торговыми и политическими партнерами, а в период войн соперниками Египта и государств Двуречья были эблаиты, что, владея частью портов Сирии и Ливана, на море господствовали эблаиты.

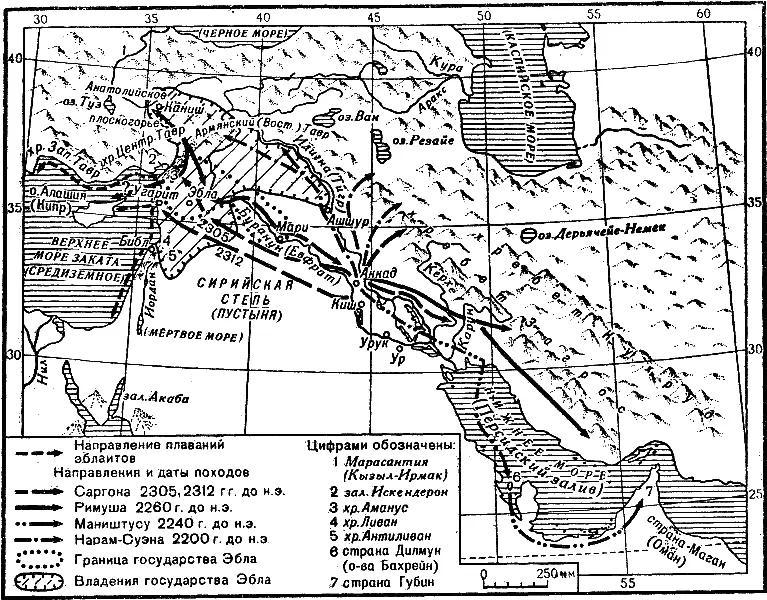

Ход открытия ими Передней Азии и Восточного Средиземноморья с определенной долей вероятности можно представить в такой последовательности. На севере эблаиты вслед за шумерами (см. ниже) или одновременно с ними достигли серебряных рудников на Анатолийском плоскогорье. На востоке они вышли на средний Евфрат, к границам государства Мари. Около 2480 г. до н. э. после ряда военных кампаний Эбла подчинила его себе; с этого времени на марийский трон всходили только эблаиты из царствующей фамилии.

Владения государства Эбла и походы Саргона и Саргонидов (по В. И. Магидовичу)

Продвинувшись на запад и юго-запад, к Средиземному морю, эблаиты ознакомились с хребтами, покрытыми кедровыми лесами, — Аманус, Ливан и Антиливан, разделенными впадиной Бекаа, и открыли р. Оронт (Эль-Аси). Па юге они проникли на бессточное плато Сирийской пустыни (в те времена степи), обнаружили впадину Гхор с р. Иордан и Тивериадским озером и открыли (раньше или одновременно с египтянами) безжизненное горько-соленое Мертвое море (площадь этого бессточного озера 1050 км 2). Эблаиты завязали торговые отношения с гг. Содомом и Гоморрой, до последнего времени считавшимися мифологическими. Они овладели знаменитым портовым г. Библ (современный Джубейль) и торговали с Берутом (Бейрут), Сидоном (Сайда), Тиром (Сур) и Яффой (часть нынешнего Тель-Авива).

На крупных (более 50 м) морских судах, построенных из ливанского кедра в порту Библ, — египтяне называли их «библосец» — эблаиты проследили около 700 км побережья Передней Азии от залива Искендерон, у 36°30 с. ш. до г. Газа, у 31°30 с. ш. Вероятно, они первыми достигли о. Аланшия (Кипр), прослышав о его месторождениях металлов, главным образом меди. Не исключено, что именно эблаиты, продвигаясь на запад от залива Искендерон, положили начало открытию п-ова Малая Азия, проследив около 800 км его южного побережья с заливами Мерсинский и Анталья, с моря усмотрели хр. Тавр и по «островному мосту» Родос-Карпатос достигли Крита, т. е. стали первооткрывателями материка Европы. Но пока неясно, как далеко на запад и север проникли они по морю.

Конец процветанию государства Эбла около 2305 г. до н. э. положил царь Аккада Саргон, правда, он ограничился лишь взиманием дани; гибель Эбле принес царь Нарам-Суэн, в конце XXIII в. до н. э. разгромивший наемные войска эблаитов; столица была разграблена и сожжена.

Географические достижения шумеров

Одним из древнейших очагов цивилизации было междуречье Евфрата и Тигра [8] Клинописные тексты сохранили шумерские названия этих рек: Евфрат — Буранун («Очень широкий»?); Тигр — Идигна («Поток с высокими берегами»); междуречье по-гречески — Месопотамия, но это название появилось значительно позже.

. В его южной приморской части [9] Евфрат и Тигр в то время не имели общего устья, которое теперь именуется Шатт-эль-Араб, а впадали непосредственно в Нижнее море — так называли Персидский залив шумеры. В течение 6 тысячелетий речные наносы заполняли северную часть залива и отодвинули его берег к югу примерно на 1°.

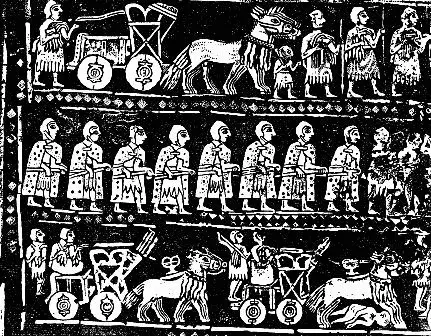

за 4 тыс. лет до н. э. шумеры основали несколько городов-государств, соорудили величественные каменные здания и создали оросительные системы. Они первые из цивилизованных народов пользовались изобретенным ими около XXVIII в. до н. э. слоговым письмом — клинописью на глиняных плитках. Свою родину шумеры называли «Калам» («Страна»), а ее жителей — санг-нгига («черноголовые»), В начале III тысячелетия до н. э. в Междуречье наибольшее значение имели два города-государства — Урук и Киш. Их правители-жрецы (энси) посылали своих тамкаров (торговых агентов) скорее всего вверх по долине Евфрата, в горно-лесные области Тавра, за серебром и продуктами животноводства, а также в средиземноморские горные районы за кедром (вокруг развалин строений в Шумере, относящихся примерно к 3000 г. до н. э., найдены обуглившиеся остатки столбов из кедра). Следовательно, шумеры первыми поднялись на Анатолийское плоскогорье (центральная часть п-ова Малая Азия) к серебряным рудникам, расположенным в среднем течении р. Марасантия (Кызыл-Ирмак). На западе шумеры открыли, вероятно, одновременно с эблаитами плоские пространства Западной страны (Сирийской пустыни, в те времена — степи). Восточную окраину Шумера — хр. Загрос, с которого дули прохладные ветры, — они называли «Горным ветром», отсюда к ним доставлялись дикие лошади.

Воины и боевые колесницы шумеров (рельеф III тысячелетия до н. э.)

Географические познания шумеров иллюстрирует одна из первых карт, выдавленная на глиняной плитке очень плохой сохранности; она датируется XXV в. до н. э. На карте в виде символов, подобных чешуе рыбы, показаны горы Ливана и хр. Загрос; в центре сплошными параллельными линиями обозначено, видимо, среднее течение Евфрата — шумерам он служил географическим ориентиром, ибо приходил сверху, с севера, и тек вниз, на юг.

К началу III тысячелетия до н. э. шумеры уже имели торговые отношения со страной Мелухха, правильнее Мелаха, которая, по мнению большинства ученых, находилась в долине р. Инд. Эти связи осуществлялись морем по Персидскому заливу до страны Дилмун (Бахрейнские о-ва), служившей торговым местом — перевалочной базой для товаров обоих партнеров, или непосредственно от устьев Тигра и Евфрата до устья Инда мимо северных берегов Персидского и Оманского заливов и Аравийского моря. Вопрос о том, кому — шумерам или хараппанцам — принадлежала инициатива в налаживании торговых контактов и, следовательно, кого из них следует считать первооткрывателями Аравийского моря, Оманского залива и юго-западного побережья Азии длиной более 2500 км, видимо, следует решить в пользу хараппанцев (см. ниже).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: