Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий. Т. 1.

- Название:Очерки по истории географических открытий. Т. 1.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1982

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий. Т. 1. краткое содержание

В книге рассказывается об открытиях древних народов, о роли античных географов в истории географических открытий. Читатель познакомится с древнейшими цивилизациями Ближнего Востока, с походами римлян в Западную Европу, Азию и Африку, с первооткрывателями и исследователями Атлантики. Большой интерес представляет материал об открытии русскими Восточной и Северной Европы, о первых походах в Западную Сибирь.

И. П. Магидович

(10.01.1889—15.03.1976)

После окончания юридического факультета Петербургского университета (1912) И. П. Магидович около двух лет работал помощником присяжного поверенного, а затем проходил армейскую службу в Финляндии, входившей тогда в состав России. Переехав в Среднюю Азию в 1920 г. И. П. Магидович участвовал в разработке материалов переписи по Туркменистану, Самаркандской области и Памиру, был одним из руководителей переписи 1923 г. в Туркестане, а в 1924–1925 гг. возглавлял экспедиционные демографическо-этнографические работы, связанные с национальным государственным размежеванием советских республик Средней Азии, особенно Бухары и Хорезма. В 1929–1930 гг. И. П. Магидович, уже в качестве заведующего отделом ЦСУ СССР, руководил переписью ремесленно-кустарного производства в Казахстане. Давнее увлечение географией заставило его вновь сменить профессию. В 1931–1934 гг. он работает научным редактором отдела географии БСЭ, а затем преподает на географическом факультете МГУ, читает лекции в Институте красной профессуры, на курсах повышения квалификации руководящих советских работников, в Институте международных отношений и выступает с публичными лекциями, неизменно собиравшими большую аудиторию. Самый плодотворный период творческой деятельности И. П. Магидовича начался после его ухода на пенсию (1951): четверть века жизни он отдал историко-географической тематике, которую разрабатывал буквально до последних дней…

Очерки по истории географических открытий. Т. 1. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Во время морских походов итальянские кормчие основательно изучали берега Южной и Юго-Восточной Европы, составляли и дополняли описания береговой полосы, чертили примитивные карты. Часть этого материала, поступавшего в распоряжение судовладельцев, передавалась, конечно не бесплатно, специалистам-картографам, жившим в крупных портовых городах и во Флоренции (для нее в связи с угасанием Пизы важнейшим выходом к морю стал г. Ливорно). В результате появились довольно точные карты (портуланы) Лигурийского, Тирренского, Ионического, Адриатического, Эгейского, Мраморного, Черного и Азовского морей. А с помощью главным образом итальянских ученых-астрономов и «космографов» была установлена сравнительно верная конфигурация Средиземного и Черного морей и всех полуостровов Южной Европы, от Пиренейского до Крыма. На портуланах, или компасных картах, пришедших на смену овальным (колесным) картам раннего средневековья, подробно наносилось побережье с массой географических названий. В ряде точек изображались компасные сетки для облегчения прокладки курса судов.

«Хорография Польши» Длугоша

В XV в. безвестные польские землемеры и сборщики налогов исходили вдоль и поперек всю Польшу и Литву. Они ознакомились от истоков до устья не только с главными реками обоих государств, но даже с их малыми притоками. Свои наблюдения и отчеты (реляции) они передавали по инстанциям, и в конце концов эти документы поступали в архив.

В середине XV в. краковский каноник и дипломат Ян Длугош начал писать «Историю Польши», доведенную до 1480 г. (год его смерти). Он использовал, кроме исторических документов, хроник и русских летописей, также архивные топографические материалы и но ним составил первое обстоятельное географическое описание страны, поместив его во введении к своему труду «Хорография государства Польского». Длугош описывал эту обширную часть Европы, от Одры до Днепра, по бассейнам семи рек: пяти главных и двух крупнейших притоков Одры и Вислы — Варты и Западного Буга. Он перечислял даже небольшие польские реки и указывал, обычно точно, их истоки и устья. Такие детали дают основание предполагать, что во время работы над «Хорографией» Длугош пользовался какой-то не дошедшей до нас очень подробной картой Польши с нанесенной на нее густой гидрографической сетью. Но нигде он не отмечал длины рек.

Рассказывая о Висле и сети ее притоков, включая систему Буга, Длугош называет около 100 рек; характеризуя Одру с системой Варты, — около 50. Но реки Литвы в границах того времени описаны далеко не так подробно: в бассейне Немана Длугош называет только девять рек, Днестра — 14, Днепра — 15 (от Березины до Роси), и притом с большими ошибками. Истоки Вислы и ее верхних правых притоков, в том числе Сан, по Длугошу, находятся в «горах Сарматских». Этим термином античных авторов он, несомненно, обозначал северные гряды Карпат, в частности Бескиды. Длугош хорошо их знал: ведь он жил в Кракове, на верхней Висле, у 50° с. ш., примерно в 150 км от ее истока, а вершина Бескид, г. Бабья (1725 м), которую он упоминает среди немногих «заметных» гор Польши, поднимается в 50 км к юго-западу от Кракова. Впрочем, Длугош употребил и термин «горы Бескиды» для участка Карпат, где берут начало Сан, Днестр и его приток Стрый. Теперь этот участок между 20 и 23° в. д. называют Бещадами и относят его к Восточным Карпатам, а соседние Низкие и Высокие Бескиды — к Западным Карпатам.

Вообще Длугош очень мало места уделяет рельефу страны, объясняя это невнимание тем, что «…в королевстве Польском гор меньше, нежели в других странах, так как оно расположено на равнинах…» Потому-то Длугош отнес к «заметной» даже Лысицу (611 м) в Свентокшиских горах, на левобережье Вислы. Из действительно «заметных» гор он называет Татры, поднимающиеся за польской границей до 2655 м (высшая точка Карпат). С северного склона Татр течет и впадает в Вислу выше Сана ее правый приток Дунаец. Ниже устья Сана, среди притоков Вислы Длугош отмечает Пилицу, Вепш и Буг с Наревом. Истоки Буга, по Длугошу, находятся в «Сарматских горах». На самом деле Буг начинается на северо-западном крутом уступе Подольской возвышенности. За устьем Буга Висла несет свои воды на запад и северо-запад, принимает слева текущую с севера через цепь озер р. Брда, поворачивает на север и впадает в Гданьскую бухту.

Одра, по Длугошу, начинается в Татрах. Это ошибка, хотя и не очень грубая, даже для нашего времени. Правда, левый, главный исток Одры находится в межгорной котловине, на стыке Западных Карпат и Судет, но ее правый исток (Ольше) — в Силезских Бескидах, всего в 60 км северо-западнее Татр. Выйдя на равнину, Одра принимает слева Бубр и Нысу-Лужицку (Нейсе), а ниже справа — Варту и впадает в Щецинский залив. В Варту, пересекающую всю Великопольскую низменность («Великую Польшу»), в низовьях впадают слева Обра, справа — Нотець, который в верховьях проходит через ряд озер. Из них Гопло (23 км 2) Длугош называет одним из «знатнейших» польских озер [188] Длугош перечисляет сотню таких (и еще меньших) озер, из 9,5 тыс. известных теперь на территории Польши.

. Итак, Длугош дал в своей «Хорографии» первое правильное описание только двух речных систем — Вислы и Одры. Однако общая площадь их бассейнов около 310 тыс. км 2, и поэтому труд Длугоша справедливо оценивается польскими историко-географами как очень большое достижение средневековой географии континентальной Европы.

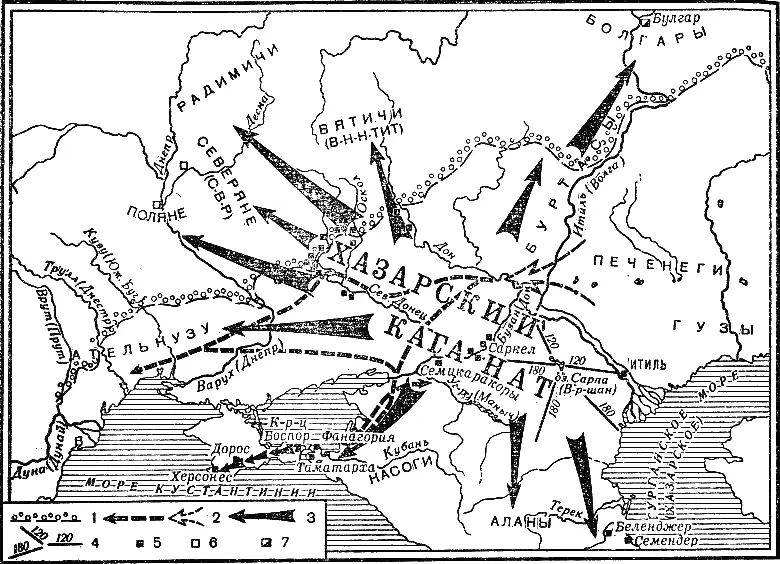

Хазарский каганат

До XI в. н. э. в Восточной Европе жило много различных — оседлых, кочевых и бродячих — этнических групп, и много проходило через нее во время великого переселения народов. Однако почти все эти народы были бесписьменными. Если в раннем средневековье несколько расширились географические сведения о Восточной Европе, то только потому, что ее в V–IX вв. посещали греческие и римские (византийские), иранские, а с VII в. также арабские завоеватели и послы, миссионеры и купцы-грамотеи. А между тем во второй половине VII в. на Прикаспийской низменности и в восточной части Северного Кавказа уже существовало сильное раннефеодальное государство — Хазарский каганат, пестрое по этническому составу население которого использовало четыре письменности — на греческом, арабском, древнееврейском и тюркском языках. Главе Хазарского государства, носившему титул «каган», к IX в. платило дань население примерно половины Восточной Европы, от Урала до Волынской и Подольской возвышенностей: волжско-камские болгары, мордва (эрзя), марийцы (черемисы) и ряд восточнославянских племен, живших в бассейне Днепра и Оки, а также жители нижнего Дона и Северного Кавказа.

Карта хазарской экспансии (по С. А. Плетневой)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: