Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий. Т. 1.

- Название:Очерки по истории географических открытий. Т. 1.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1982

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Магидович - Очерки по истории географических открытий. Т. 1. краткое содержание

В книге рассказывается об открытиях древних народов, о роли античных географов в истории географических открытий. Читатель познакомится с древнейшими цивилизациями Ближнего Востока, с походами римлян в Западную Европу, Азию и Африку, с первооткрывателями и исследователями Атлантики. Большой интерес представляет материал об открытии русскими Восточной и Северной Европы, о первых походах в Западную Сибирь.

И. П. Магидович

(10.01.1889—15.03.1976)

После окончания юридического факультета Петербургского университета (1912) И. П. Магидович около двух лет работал помощником присяжного поверенного, а затем проходил армейскую службу в Финляндии, входившей тогда в состав России. Переехав в Среднюю Азию в 1920 г. И. П. Магидович участвовал в разработке материалов переписи по Туркменистану, Самаркандской области и Памиру, был одним из руководителей переписи 1923 г. в Туркестане, а в 1924–1925 гг. возглавлял экспедиционные демографическо-этнографические работы, связанные с национальным государственным размежеванием советских республик Средней Азии, особенно Бухары и Хорезма. В 1929–1930 гг. И. П. Магидович, уже в качестве заведующего отделом ЦСУ СССР, руководил переписью ремесленно-кустарного производства в Казахстане. Давнее увлечение географией заставило его вновь сменить профессию. В 1931–1934 гг. он работает научным редактором отдела географии БСЭ, а затем преподает на географическом факультете МГУ, читает лекции в Институте красной профессуры, на курсах повышения квалификации руководящих советских работников, в Институте международных отношений и выступает с публичными лекциями, неизменно собиравшими большую аудиторию. Самый плодотворный период творческой деятельности И. П. Магидовича начался после его ухода на пенсию (1951): четверть века жизни он отдал историко-географической тематике, которую разрабатывал буквально до последних дней…

Очерки по истории географических открытий. Т. 1. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В Европе на рубеже XIV–XV вв. стало известно, что все мусульманские государства Передней Азии и Северной Индии завоеваны монгольским правителем Средней Азии Тамерланом (так искажено европейцами имя Тимур-ленг , т. е. Тимур-хромец). Его считали самым могущественным владыкой мира; европейские государи мечтали привлечь его в качестве союзника к борьбе против мусульман в Европе и Северной Африке. Вот почему особенно заинтересованный в этом кастильский король Энрике III отправил в начале XV в. два посольства к Тимуру в его столицу Самарканд. Во главе одного стоял Руй Гонсалес Клавихо , который во время трехлетнего путешествия (1403–1406 гг.) вел подробный дневник, впервые изданный в 1582 г. под названием «История великого Тамерлана». Являясь очень важным первоисточником по изучению состояния Ближнего Востока и Средней Азии в начале XV в., «История» Клавихо дает также новый географический материал, пополняющий известия Марко Поло в основном по Средней Азии и соседним областям Северного Ирана. Его сведения по личным наблюдениям, как правило, правдивы и точны; ошибочны некоторые расспросные данные, в частности сообщения, что Амударья «впадает в море Баку», т. е. в Каспий.

Венецианский купец Никколо Конти с 1419 г. жил в Дамаске (Сирия), изучил там арабский язык. В 1424 г. он начал свои странствия с торговыми целями по Азии. Из Дамаска Конти проехал в Ормуз и морем перебрался в Северо-Западную Индию, в порт Камбей. Посетив несколько городов в этом районе, он плавал на юг вдоль всего западного побережья Индостана, побывал на Шри-Ланке, прошел затем морем вдоль всего восточного побережья Индии до устья Ганга. Из Бенгалии он сухим путем направился на восток, перевалил безлюдные горы, отделяющие Индию от Северо-Западного Индокитая, вышел на широкую равнину, достиг «очень большой реки — Дава» (Иравади). Спустившись по ней до устья, Конти морем вернулся в Камбей, оттуда направился дальше на запад, побывал на о. Сокотра, в Адене, в одном из северных эфиопских портов, в аравийской гавани Джидда (порт Мекки) и через Египет и Триполи вернулся в Италию в 1444 г. Папа Евгений IV так заинтересовался скитаниями Конти, что отпустил ему даже такой тяжкий грех, как отречение от своей веры, и приказал своему секретарю, известному гуманисту Поджо Браччолини , записать по-латыни его рассказы («Четыре книги об изменчивости судьбы»).

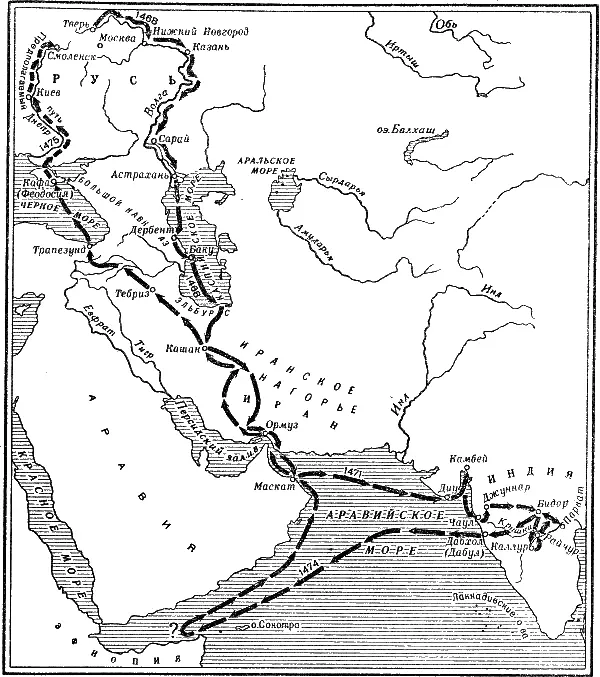

«Хожение за три моря» Афанасия Никитина

В 1468 г. шах Ширвана, страны на западном берегу Каспия, прислал послов к Московскому великому князю Ивану III. Не ранее апреля 1468 г., когда послы пошли в обратный путь, в Твери (Калинин) к ним пристали два судна, снаряженные русскими купцами во главе с Афанасием Никитиным . В июле у Астрахани на караван напали татары и разграбили его. При этом русские потеряли свои суда и почти все имущество. Часть их разными путями добралась до ширванских владений и просила вернуть их на родину под охраной, но шах отказал, ссылаясь на то, что их слишком много. «И мы, заплакав, разошлись кто куда, — говорит Никитин в своих записках «Хожение за три моря», — у кого было что на Руси, тот пошел на Русь, а кто был должен там, тот пошел куда глаза глядят…»

Никитин, как показал Л. С. Семенов , не «был должен», т. е. не набирал товары в долг, но он потерял все имущество и поэтому решил расторговаться в чужих странах. Из Баку, «где огонь неугасимый», в сентябре 1468 г. Никитин отплыл в прикаспийскую, иранскую область Мазандеран. Там он пробыл более восьми месяцев, а затем, перевалив горы Эльбурс, двинулся на юг. Путешествовал Афанасий не торопясь, по месяцу иногда жил в каком-нибудь пункте, занимаясь торговлей. В одном из южных иранских городов он услышал о том, как дороги в Индии породистые лошади и как дешевы ценные товары для Руси. Он приобрел жеребца, решив побывать в Индии, и направился к Персидскому заливу, впрочем, не раз сворачивая с прямого пути к Гурмызу (Ормуз). После более чем двухлетнего пребывания в Иране 23 апреля 1471 г. Никитин сел на судно, идущее к индийскому порту Чаул, у 18°30′ с. ш. Но ему там не удалось выгодно продать коня, и в июне он отправился через Западные Гаты в глубь страны, за 200 верст от моря, на восток, в небольшой городок в верховьях Сины (бассейн Кришны), а оттуда на северо-запад, в Джуннар, у 74° в. д. Он провел там два месяца и в сентябре, хотя период дождей не закончился, повел жеребца еще дальше, за 400 верст, в Бидар, у 18° с. ш., столицу бесерменского (мусульманского) государства Бахмани, владевшего тогда почти всем Деканом до р. Кришны на юге, — «город большой, многолюдный». Затем он побывал в трех соседних городах и вернулся в Бидар в ноябре. Коня ему удалось продать лишь в декабре 1471 г. Никитин описывает пышные выезды местного султана, его двор, окруженный стенами с семыо воротами. Он видит вокруг страшную нищету, на которую не обращали внимания другие европейские путешественники: «…сельские люди очень бедны, а бояре богаты и роскошны; носят их на серебряных носилках…» Отмечает Никитин и рознь индусов и мусульман («с бесерменами не едят и не пьют»), и кастовое деление индусов («вер в Индии 84»), и различия в быте и пище отдельных каст. В 1472 г. из Бидара Афанасий выполнил маршрут в священный г. Парват, на правом берегу Кришны. Бидар он оставил в апреле 1473 г., пять месяцев прожил в одном из городов «алмазной» области Райчур и решил возвращаться «на Русь».

Никитин был разочарован результатами путешествия: «Меня обманули псы-басурмане: они говорили про множество товаров, но оказалось, что ничего нет для нашей земли… Дешевы перец и краска. Некоторые возят товар морем, иные же не платят за него пошлин. Но нам они не дадут провезти без пошлины. А пошлина большая, да и разбойников на море много». Около трех лет провел Афанасий в Индии, стал свидетелем войн между двумя крупнейшими в то время державами субконтинента, а его записи уточняют и дополняют индийские хроники, характеризующие события 1471–1474 гг. В «Хожении…» он дает также краткие, но в основном достоверные сведения о некоторых «пристанищах», куда он сам не попал: о столице южноиндийского могущественного государства Виджаянагар и его главном порте Колекот (Кожикоде), о Шри-Ланке как о стране, богатой драгоценными камнями, благовониями и слонами; о «немалой пристани» Западного Индокитая Пегу (устье Иравади), где живут индийские дервиши — буддийские монахи, торгующие драгоценными камнями, и о фарфоровых изделиях «Чина и Мачина» (Китая).

Маршрут А. Никитина

Истомившись в Индии, Никитин в конце 1473 г. отправился в обратный путь, описанный им очень кратко. На судно он сел в Дабхоле (Дабул) в январе 1474 г., уплатив за проезд до Ормуза два золотых. «И плыл я… по морю месяц и не видел ничего, только на другой месяц увидел Ефиопские горы… и в той Ефиопской земле был пять дней. Божией благодатью зло не произошло, много роздали мы ефиопам рису, перцу, хлебов, и они суда не пограбили». Под «Ефиопскими горами» подразумевается северный высокий берег п-ова Сомали. Судно достигло Маската, пройдя около 2000 км против ветра и течения и затратив на этот путь значительно больше времени, чем отмечено в тексте «Хожения…»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: