Б Лучков - Ураганы — вечная проблема?

- Название:Ураганы — вечная проблема?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Б Лучков - Ураганы — вечная проблема? краткое содержание

Ураганы — вечная проблема? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эль-Ниньо — возмутитель погоды

Приведенный сценарий солнечного влияния на земную погоду — через облака корональных выбросов, бьющие по магнитосфере, магнитные бури, ускорение частиц радиационного пояса и их высыпание в районах геомагнитного экватора — позволяет понять еще одно явление, получившее у перуанских рыбаков нежное имя Эль-Ниньо («Младенец»),

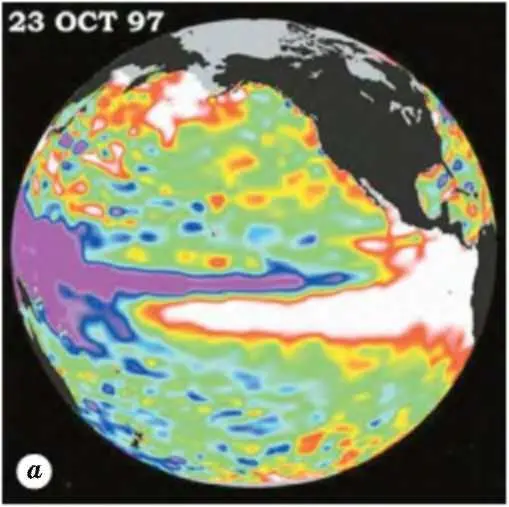

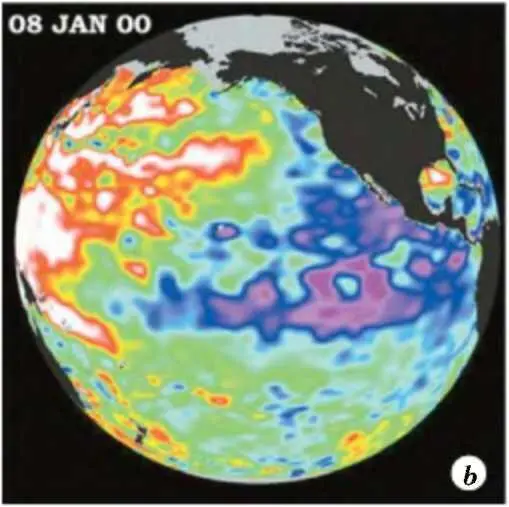

Эль-Ниньо (El-Nino, EN) — гигантский клин аномально теплой воды в восточной тропической части Тихого океана (шириной в сотни, длиной в тысячи километров), направленный на запад от берегов Перу (рис. 7). Неожиданно возникая, Эль-Ниньо живет 2–4 года, изменяя всю устоявшуюся в регионе схему погоды, и так же внезапно исчезает. Он связан с периодическими колебаниями температуры и давления, известными как Южная Осцилляция (SO), — вместе они образуют единое природное явление ENSO. Эль-Ниньо — сильнейший «возмутитель» климата. Его появление ставит с ног на голову привычную погоду не только в Тихом океане, но по всему земному шару. В обычно засушливых районах Центральной и Северной Австралии вдруг выпадают проливные дожди, а в областях влажного климата (Южная Америка, Индонезия) наступает страшная засуха, приводящая к неурожаям. Вдоль «клина» стихает зональный восточный ветер, повышается влажность, образуются массивы кучевых облаков и, как следствие, бушуют штормы и ураганы. Даже в очень далеких районах происходит резкая перемена погоды: наступают засушливые периоды в Индии, Пакистане, Западной Африке, исчезают атлантические ураганы. Через неожиданные погодные изменения Эль-Ниньо способствует росту эпидемий, распространению москитов, загрязнению питьевой воды. Он стал важным фактором, влияющим на мировую экономику.

Рис. 7. Карта положения Эль-Ниньо в октябре 1997 года (а) и его разрушения в январе 2000 года (Ь). Цветом показаны контуры аномально теплой воды (1–5 градусов выше нормы).

Глобальное значение Эль-Ниньо, ранее принимавшееся как местная аномалия у берегов Перу (уход рыб и сокращение уловов, гибель морских птиц), было осознано в 1970-х годах. После вызванных им природных катастроф 1982–1983 годов была создана программа TOGA (Tropical Oceans and Global Atmosphere) для изучения и предупреждения его новых появлений. Разработанные модели Эль-Ниньо дали ряд точных прогнозов, но потом наступил очередной сбой, показавший, что его «сила воздействия» меняется со временем («Младенец», оказывается, растет и изменяется). Явление остается по-прежнему загадочным, модели что-то важное не учитывают.

Сопоставление географических карт Эль-Ниньо (рис. 7) и высыпания частиц радиационного пояса (рис. 5) показывает совпадение зоны В положительно заряженных частиц с профилем Эль-Ниньо. Можно предположить, что возникновение этого природного феномена, как и начальное образование тропических циклонов, перерастающих в ураганы, происходит под воздействием солнечных корональных выбросов. В верхних слоях атмосферы появляется дополнительный источник энергии, вызывающий вертикальную неустойчивость воздушных масс, их смещение и нагрев. Повышается температура воздуха и поверхности океана.

Такой вывод подтверждает корреляция Эль-Ниньо с тихоокеанскими ураганами. В его периоды мощность ураганов на северо-западе Тихого океана была выше, чем в спокойное (без потепления и похолодания) время: возросло число ураганов большой магнитуды (М > 12), увеличилась их средняя магнитуда (М ср = 8,1 ± 0,3 вместо М ср= 6,6 ± 0,2).

Появление Эль-Ниньо у берегов Южной Америки, а не в других акваториях Мирового океана связано, по-видимому, кроме большого простора Тихого океана (масштабность явления) с большим потоком протонов и позитронов, в несколько раз превышающим поток электронов (как видно на рис. 5), и особенностью места. Высыпание происходит по геомагнитному экватору, который в этом районе отклоняется на 10–15 градусов к югу от земного экватора. Прогрев атмосферы и океана происходит не в экваториальной зоне, как в других местах высыпания частиц, а в районе с меньшей и зависящей от сезона температурой. Эффект потепления, следовательно, более значим, и его влияние на погоду сильнее.

Так можно ли управлять ураганами?

В 1980-х годах проводились попытки воздействовать на облака корональных выбросов, летящие к Земле, выпуская на их пути искусственные потоки плазмы со спутников. Гигантские солнечные облака эти преграды просто не замечали: наша техника слишком слаба, чтобы на них повлиять.

Однако, кажется, в цепочке солнечно-земных связей появилось «узкое место», где современные технические средства могут проявить себя. Нам не под силу сдержать солнечные выбросы и предотвратить магнитные бури в земной магнитосфере, как невозможно преградить путь развившемуся тропическому урагану. Но, может быть, посильно оказать опережающее воздействие на радиационный пояс, истощив его за несколько дней до прихода массового выброса, так что поток высыпающихся частиц будет ослаблен. Искусственное уменьшение концентрации заряженных частиц радиационного пояса — реальный факт, достигнутый, правда, очень грубым путем — ядерными взрывами в космосе («Морская звезда» и другие операции США, 1960-е годы). Управлять захваченной радиацией нужно, конечно, более цивилизованным и безопасным способом.

Методы воздействия могут быть разные. Это и распыление в определенных L-оболочках препаратов, захватывающих электроны (химическое отравление), и взрывы небольших зарядов в радиационном поясе, перераспределяющие населенность оболочек (физическое отравление). В настоящее время проводится эксперимент «Интербол» — попытки воздействовать мощными импульсами радиоизлучения на ионосферу, для чего созданы крупные комплексы антенн на Аляске, в Норвегии, России. Изучается возможность «тонкой подстройки» ионосферы путем изменения ее проводимости. Поскольку магнитосферные токи замыкаются на ионосферу, таким способом повлиять на магнитную бурю в принципе можно. «Подстройка» в момент прихода выброса и начала магнитной бури, возможно, окажется тем рычагом, который позволит уменьшить интенсивность высыпающихся частиц и унять тропический циклон, не дав ему перерасти в ураган. Этот метод — «космический громоотвод», как некогда молниеотвод Франклина, возможно, станет действенной защитой от ураганов, пока еще неизбежных природных катастроф.

Литература

Лучков Б. Можно ли укротить ураганы?//Сб. науч. тр., т. 7, с 62. — Научная сессия МИФИ-2005.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: