И. Попов - Армии Древнего Китая III в. до н.э. — III в. н.э.

- Название:Армии Древнего Китая III в. до н.э. — III в. н.э.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство АСТ», ООО «Издательство Астрель»

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-17-004688-Х (ООО «Издательство АСТ») ISBN 5-271 02309-5 (ООО «Издательство Астрель»)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

И. Попов - Армии Древнего Китая III в. до н.э. — III в. н.э. краткое содержание

Книга посвящена истории, организации, вооружению, тактике и традициям китайских армий III в. до н. э. — III в. н. э. Издание включает цветные иллюстрации, отражающие особенности вооружения и одежды воинов периода существования первых централизованных китайских государств — империй Цинь и Хань.

Адресовано широкому кругу читателей.

Армии Древнего Китая III в. до н.э. — III в. н.э. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

С объединением Китая и образованием империи Цинь внешняя угроза сохранилась, однако теперь она стала исходить почти исключительно от соседних кочевых народов (сюнну). Кочевники-«варвары» не были обучены «правильному» ведению боевых действий. У них была массовая высокоподвижная конница, которая позволяла им наносить глубокие рейдовые удары вглубь циньской территории и, захватив добычу, быстро отступать в случае отпора.

Китайцам было крайне трудно воевать с сюнну. Во-первых, в китайском войске конница была немногочисленной и поэтому возможность преследования отступающего с добычей врага была ограниченной. Во-вторых, сюнну действовали «не по правилам» традиционного военного искусства, их действия больше напоминали тактику современной партизанской войны, поэтому регулярные китайские войска были не способны справиться с ними. Самое главное — китайская армия не могла раз и навсегда покончить со своими неспокойными северными соседями, для этого в ту эпоху не было ни достаточных сил, ни эффективных средств, ни объективных возможностей.

Наиболее мудрые деятели при Циньском и Ханьском дворах понимали невозможность ведения войны с кочевниками. Они провидчески считали, что уничтожить всех кочевников просто невозможно, а война с ними лишь обескровит империю. Об этом императору Цинь Шихуану говорил его первый советник Ли Сы: «Нельзя этого делать. Сюнну не имеют для жительства городов, обнесенных внешними и внутренними стенами, у них нет запасов, чтобы защищать их; они кочуют с места на место, поднимаясь (легко), словно птицы, а поэтому их трудно прибрать к рукам и управлять ими. Если в их земли глубоко вторгнутся легковооруженные войска, им неизбежно будет не хватать продовольствия, а если войска прихватят с собой зерно, то, обремененные грузом, будут (везде) опаздывать. Приобретение принадлежащих им земель не принесет нам пользы, а присоединение народа не создаст возможности подчинить его и удержать под контролем. Если же, одержав победу, истребить их, то вы не будете отцом и матерью для народа. (Война) утомит лишь Срединное государство и принесет радость сюнну, а это недальновидный план».

В эпоху Хань в китайской военной теории появились основы теории и практики военных действий с сюнну — этим «нетрадиционным» врагом. Глубокий и всесторонний анализ сильных и слабых сторон как своих войск, так и сюнну, позволил выделить «три преимущества» сюнну и «пять преимуществ» китайцев.

Сильными сторонами сюнну были: высочайшая подвижность и мобильность; высокое мастерство в стрельбе из лука на полном скаку; неприхотливость и способность переносить голод, жажду и усталость. Сильными сторонами китайской армии являлись: наличие боевых колесниц, способных вести бой на ровной местности; наличие на вооружении арбалетов, которые по дальности поражения превосходили луки кочевников. Если боевые порядки сюнну смешивались, они теряли способность противостоять китайцам; кожаные доспехи и деревянные щиты сюнну не могли их защитить от китайского оружия; сошедшие с коней сюнну не представляли собой серьезного противника.

Исходя из этих военно-стратегических соображений ханьские полководцы строили планы войн и операций против северных противников.

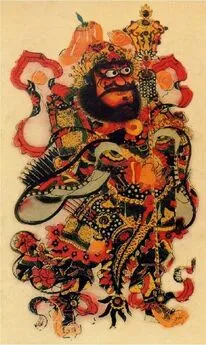

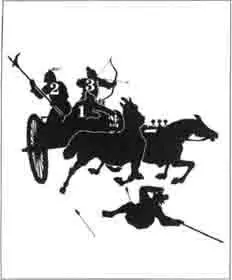

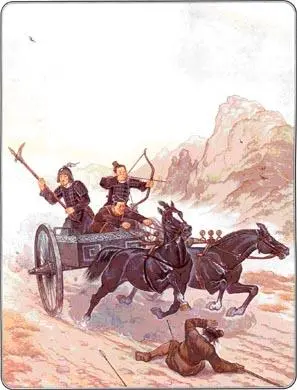

Колесница царства Цинь

1. Возница, управляющий лошадьми. Грудь прикрыта латами.

2. Член экипажа, вооруженный, клевцом «цзи», применяемым в ближнем бою колесницы с конницей или боевыми колесницами противника. Грудь и плечи воина прикрыты железным пластинчатым панцирем. На голове — редко использовавшийся в Циньском Китае металлический шлем.

3. Член экипажа (командир), вооруженный луком для дистанционного поражения противника.

Внутри колесницы имелось другое вооружение и щиты, что позволяло экипажу, в зависимости от решаемых задач, применять тот или иной вид оружия.

Столкнувшись с необходимостью ведения борьбы с сюнну, вооруженные силы Циньской империи подверглись структурным изменениям. Это выразилось, прежде всего, в снижении роли отрядов колесниц — главной ударной силы войска на поле боя. В борьбе с неорганизованными ордами кочевников колесничные формирования не обладали должной эффективностью. В то же время резко возросли роль и значение кавалерии. Пехота была способна действовать против кочевников только в обороне или в качестве гарнизонов на Великой Китайской стене. Встретив сопротивление, сюнну отступали и наносили удар в новом месте. Только кавалерия была способна не просто противостоять кочевникам, но и нанести им решительное поражение в бою и упорно преследовать их во время отступления.

Внутренняя угроза Циньской и пришедшей ей на смену Ханьской династий ассоциировалась, прежде всего, с бурным ростом стихийных и организованных народных выступлений и восстаний. На сторону восставших нередко переходили целые армейские части, испытывавшие не меньший гнет со стороны властей, чем простые крестьяне-общинники. Этот «внутренний враг» отвлекал на борьбу с собой огромное количество регулярных войск империи. Борьба с ним была сложной, так как повстанцы укрывались в горах или лесах и выступали в военный поход только тогда, когда были готовы к битве.

Тактика действий повстанческих формирований была больше похожа на партизанскую. Их главной целью было уничтожение живой силы войск империи, а не удержание какого-либо населенного пункта. Они были мобильны и непредсказуемы в своих действиях.

Борьба с внутренним врагом — повстанцами, стихийными и организованными народными вооруженными выступлениями — была сложной задачей для циньских, а затем и ханьских войск. Основная роль в борьбе с повстанцами в циньской и ханьской армиях отводилась пехоте.

Управление войсками на тактическом уровне в древнекитайском войске основывалось на голосовых командах и на зрительных и звуковых сигналах.

Для подачи звуковых сигналов использовались барабаны, гонги, свирели и флейты. Наиболее простыми звуковыми сигналами были: одна серия барабанного боя — команда на выдвижение; вторичная серия барабанного боя — атака; удар в гонги — остановка; вторичный удар в гонги — отступление. Однако в разных войсках у разных военачальников смысл барабанной дроби был различен. Так, в трактате «У Цзы», например, приводятся следующие правила: один удар в барабан — подготовить оружие; два удара — произвести перестроение; три удара — раздача провианта; четыре удара — вооружиться для боя; пять ударов — строиться в ряды.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: