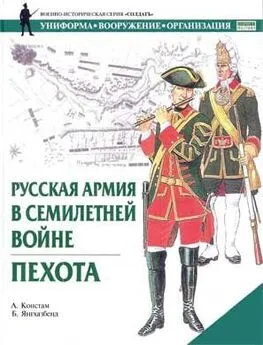

А. Констам - Русская армия в Семилетней войне. Пехота

- Название:Русская армия в Семилетней войне. Пехота

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательство ACT», ООО «Издательство Астрель»

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-17-022240-8 (ООО «Издательство ACT»), 5-271-08155-9 (ООО «Издательство Астрель»), 1-85532-585-3 (англ.)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Констам - Русская армия в Семилетней войне. Пехота краткое содержание

Во время Семилетней войны 1756–1763 гг. Российская империя выступала союзником Австрии; в разное время к этой коалиции примыкали Франция, Швеция и многочисленные германские государства Священной Римской империи. Русская армия не уступала прусской, и это оказалось важнейшим фактором, заставившим Фридриха пойти на мирные переговоры. Русская армия оказалась способной отразить войска Фридриха Великого, доказав, что она достойна своего основателя Петра Великого.

Книга А. Констама посвящена истории пехоты русской армии во время Семилетней войны. Текст сопровождается уникальными иллюстрациями. Цветные рисунки подготовлены на основании документов военного времени и дают точное представление о характерных элементах униформы военнослужащих русской армии.

Книга адресована широкому кругу читателей, увлекающихся историей XVIII в.

Русская армия в Семилетней войне. Пехота - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Шпаги полагались всем чинам всех родов войск. Имеются убедительные доказательства того, что многие, если не все «нижние чины» на походе оставляли свои шпаги в полковых обозах — их командиры в наступлении больше полагались на солдатские штыки, чем шпаги. Шпаги мушкетеров и гренадер армии имели 76-сантиметровые искривленные клинки с прямыми рукоятями, обтянутыми коричневой кожей, и латунными эфесами. На чашке эфеса имелась императорская монограмма. Шпаги Обсервационного корпуса имели такие же тесачные клинки, но рукояти были несколько искривлены, не имели гард и снабжались лишь небольшими перекрестьями. Офицеры приобретали шпаги по собственному выбору, так что офицерское холодное оружие отличалось исключительным разнообразием. Стандартным образцом была шпага с серебряной или бронзовой гардой и рукоятью, обвитой проволокой.

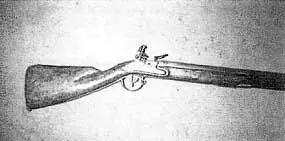

Русское ружье — копия австрийского пехотного ружья 1754 г. Выпускавшиеся в России ружья отличались от австрийского прототипа более мощным спусковым механизмом и стальной фурнитурой. Экземпляр из коллекции Государственного Исторического музея, Москва. (Из коллекции автора).

Сержантам полагались алебарды, а унтер-офицерам — протазаны, по крайней мере, при смотрах. Приказ по действующей армии, изданный Фермором в 1757 г., устанавливал ношение ружей унтер-офицерами во время боевых действий. И алебарды, и протазаны имели 190-сантиметровое деревянное древко, выкрашенное черной краской и снабженное медным подтоком. Лезвия древкового оружия были стальными, у протазанов лезвия украшались медными накладными вензелями. На лезвиях протазанов унтер-офицеров гвардии имелись Андреевские кресты, увенчанные короной и окруженные лавровым венком. На нескольких протазанах из коллекции Государственного Исторического музея монограммы императрицы Елизаветы имеют медные окончания литер, что свидетельствует о принадлежности этого древкового оружия гвардейским полкам и Лейб-кампании: протазаны полагались при церемониальных построениях в Петербурге.

Русский протазан, 1730–1750 гг. В период после кончины Петра Великого до восшествия на престол Екатерины II было принято и отменено несколько вариантов наконечников этого древкового оружия. Этот протазан из полированной стали использовался в кадетском корпусе. Он хранится в Оружейной палате Кремля. (Из коллекции автора)

В период кампаний Миниха против турок вновь обратились к старым петровским правилам использования пикинеров. Каждый пехотный полк получил по две сотни пик для дополнительной защиты от неприятельской кавалерии; это оружие хранилось в полковых обозах. Когда в 1737 г. турки предприняли попытки отбить Азов, пики применяли при обороне стен крепости. Сообщалось, что пики — единственное оружие, способное противостоять турецким саблям. Нет свидетельств относительно того, что пики применялись в ходе европейских кампаний, но в списке оружия из арсенала русской армии в Риге упоминаются 36 связок из 25 пик каждая. Возможно, что на основании опыта противодействия турецкой атаке в Азове пики оставили на вооружении для защиты крепостей.

К моменту смерти Петра Великого в 1725 г. в армии имелось 58 гарнизонных полков, четыре из которых были кавалерийскими. Каждая провинция [10] С 1719 по 1775 г. губернии Российской империи подразделялись на провинции, а те, в свою очередь, на доли и дистрикты. — Прим. пер.

(или, скорее, военный округ), в которой дислоцировался полк, отвечала за его обеспечение; в свою очередь, солдаты поддерживали порядок в провинции и исполняли в ее пределах полицейские функции. В обязанности гарнизонных полков входили также поиск и поимка дезертиров и надзор за набором новых рекрутов.

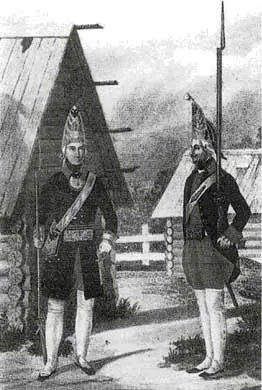

Русский гренадер, 1756–1761 гг. Солдат держит ружье «под курок» на прусский манер. Этот прием был введен в период царствования императрицы Анны и в отличие от многих других немецких нововведений не исчез и в царствование Елизаветы. С литографии XIX в. (Русский музей, Санкт-Петербург)

К 1742 г. пять гарнизонных полков расформировали, а оставшиеся распределялись следующим образом:

Санкт-Петербург — 4 полка

Кронштадт и Кроншлот — 2 полка

Выборг — 4 полка

Шлиссельбург и Кексгольм — 1 полк

Ревель — 3 полка

Рига — 3 полка

Пернов — 1 полк

Московская губерния — 2 полка

Казанская губерния — 6 полков, 1 драгунский

Азовская губерния — 6 полков, 1 драгунский

Киевская губерния — 6 полков

Сибирская губерния — 4 полка, 1 драгунский

Архангелогородская губерния — 2 полка

Астраханская провинция — 8 полков, 1 драгунский

Смоленская губерния — 2 полка

После оккупации Восточной Пруссии из рекрутов частей Санкт-Петербурга, Москвы, Киева и Риги сформировали четыре новых полка. Новые части были дислоцированы в Кенигсберге и получали жалование непосредственно из государственной казны. Власти сочли дипломатически более правильным ходом не возлагать обязанности по содержанию гарнизона на новообретенные провинции, причем это решение основывалось прежде всего на необходимости противостоять прусской пропаганде, а не на доброжелательном отношении к населению.

Стоящие в списке семь первых соединений гарнизонных полков обозначались как «балтийские», эти части получали более высокое жалование по сравнению с остальными, «внутренними» полками. В 1756 г. «балтийские» полки были переименованы в «береговые». Полки Кёнигсбергского гарнизона также отнесли к береговым. Каждый полк именовался по городу или местности в пределах своей провинции, хотя в административном отношении полки объединялись, как, например, гарнизонные полки Риги.

Каждый пехотный полк имел двухбатальонный состав, по четыре роты в батальоне. Штатная численность полка в рассматриваемый период составляла 1319 человек (во внутренних полках — 1309). Одна из рот всех Балтийских батальонов считалась артиллерийской, хотя они и не включались в состав артиллерийских полков армии. Драгунские полки были пятиэскадронного состава, со штатной численностью 1077 человек. Общая численность гарнизонных полков с учетом военных чиновников провинций в 1756 г. достигла 74 548 человек.

Обер-офицер и рядовой 1-го гренадерского полка. Офицер вооружен укороченным ружьем — обычная ситуация в период военных кампаний, когда стремились повысить огневую мощь боевых линий. После Семилетней войны эта практика сменилась суворовским штыковым ударом. С литографии XIX в. (Русский музей, Санкт-Петербург)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: