Всеволод Зенкович - Морское дно

- Название:Морское дно

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство технико-теоретической литературы

- Год:1956

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Всеволод Зенкович - Морское дно краткое содержание

Книга из серии «Научно-популярная библиотека», посвящённая исследованию морских и океанских глубин.

«О морском дне можно рассказать много интересного…

В этих суровых условиях — в полном мраке, холоде и при огромном давлении — обитают разнообразные существа — морские животные и рыбы…

На дне моря происходят необычные для суши процессы — создаются особые минералы и горные породы; здесь накапливается „пыль“ из межпланетных пространств».

Морское дно - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наконец, был спущен в каньон и водолаз с фотоаппаратом. Он проник до глубины почти в 100 метров и заснял отвесные стены и россыпи камней.

Удалось установить, что в каньонах часто происходят оползни. Илы и пески довольно быстро скапливаются в верхней части каньона, а затем под влиянием сильного шторма или землетрясения вся эта масса оползает вниз по крутому дну. Поэтому глубина вершины каньона время от времени резко изменяется. Такие явления были известны ещё в конце прошлого века у нас на Чёрном море.

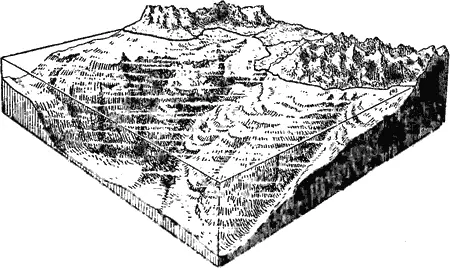

Каньоны существуют вдоль берегов самого различного строения; часто они являются продолжением речных устьев. Характерно также, что они встречаются обычно группами (рис. 26). Известны только отдельные случаи единичных подводных каньонов. В этом отношении они напоминают фиорды — глубокие ущелья в береговой зоне, которые образуют узкие и длинные бухты Норвегии, Чили, Новой Зеландии, Чукотки и многих других мест.

Рис. 26. Группа подводных каньонов у берегов Калифорнии. В центре — каньон Монтерей, профиль которого изображён на рис. 24.

Наиболее замечателен твёрдо установленный факт геологической молодости каньонов. Интересно сходство многих каньонов с горными долинами — и по очертаниям, и по профилю, и по продольным уклонам. Не все каньоны связаны с долинами суши. Есть каньоны, которые своими вершинами упираются в берег, имеющий характер высокого нерасчленённого плато, или в горные цепи, идущие параллельно берегу.

Надо внимательно разобраться во всех этих фактах.

Есть ещё одна теория происхождения каньонов. Сторонники её считают, что каньоны представляют собой глубокие разрывы земной коры на материковом склоне, образовавшиеся при неравномерных вертикальных движениях. Такие тектонические разрывы известны во многих местах на суше, но характер их несколько иной, чем у подводных каньонов.

Великий русский учёный М. В. Ломоносов ещё в середине XVIII века, не зная о существовании подводных каньонов, писал о возможном образовании тектонических разрывов на морском дне:

«Когда в твёрдую материю наподобие доски плоскую, каковы суть зеркальные и оконничные стёкла, лёд, каменные плиты и другие сим подобные, удар воспоследует, то но большей части бывает, что щели от места ударённого, как от центра лучи в стороны проскакивают, хотя не совсем равно и прямо, но разными фигурами и нагибами, что с механическими правилами согласно. Подобным образом, когда ровная поверхность дна морского подымалась, тогда от центра действующей силы и от подымавшейся выше всех земной части прошли великие щели… Не инако рассуждать должно и о впадинах, кои… во вкпючённые моря и озёра превратились…».

На суше большинство углублений, образовавшихся в местах тектонических разрывов, заполняется продуктами сноса с окрестных возвышенных мест. Часто эти разрывы становятся долинами рек, иногда в них образуются озёрные впадины. Подобное происхождение имеют такие озёра, как Байкал и целый ряд глубоких озёр вытянутой формы в Африке.

Выветривание склонов всегда уменьшает их крутизну и сглаживает острые, выступающие части. Совсем иные условия господствуют на дне моря. Там нет ни рек, ни ледников, а разрушение коренных пород протекает крайне медленно. Впадины заполняются илом, частицы которого равномерным «дождём» падают на всю поверхность морского дна, но при этом отложение их происходит совершенно различно в зависимости от того, как расположены трещины. Если трещины идут вдоль склона или лежат на ровной поверхности материковой платформы, то ил и песок заполняют их доверху и совершенно сглаживают. Если же зияющая трещина разрыва идёт поперёк склона (то есть вниз по склону) и, следовательно, дно её имеет значительный уклон, то ил не может в ней задерживаться. Мы уже говорили о том, что уклон в два градуса достаточен для оползания «жирных» илов Чёрного моря. А в большинстве каньонов продольные уклоны ложа составляют четыре — восемь градусов. Значит, сколько ни попадает туда ила, он будет постепенно сползать вниз, а каньон так и останется зияющей трещиной. На суше этого не происходит, потому что продукты выветривания пород накапливаются здесь на уклонах в десять и даже больше градусов.

Из геологической практики известно, что трещины разрыва никогда не идут в одном направлении. Они располагаются веерами или перекрещиваются в самых различных направлениях. Если такая решётка образуется на морском дне, то все трещины, кроме тех, которые идут вниз по склону, будут быстро заровнены, а трещины, идущие вниз, сохранятся. Не таково ли и происхождение подводных каньонов? Пока мы ещё не можем ответить на такой вопрос. Но недалёк день, когда наука даст исчерпывающее объяснение тому, как образуются подводные каньоны.

Из каких горных пород состоит ложе океана

Как устроено дно вдали от материков? Может быть, эта труднодоступная область интересна только океанографам? Нет, и здесь решаются важнейшие задачи геологии, имеющие отношение к строению и развитию земной коры. В тысячах километров от суши особенно интересно получить пробу ила, измерить величину силы тяжести, исследовать рельеф дна.

Интерес к изучению дна открытого океана повысился особенно после того, как было установлено, что скорость распространения упругих волн землетрясений различна под материками и под океанами. Скажем, произошло землетрясение на Памире. От места его возникновения во все стороны в земной коре побежали упругие волны, подобные тем, которые появляются в воде, если в неё бросить камень. Во Владивостоке особые чувствительные приборы через несколько минут запишут на ленте лёгкое дрожание. Но вот произошло землетрясение на Гавайских островах. Расстояние от Владивостока до Гавайских островов — примерно то же самое, что и до Памира, а волны пробегают его значительно скорее. В чём здесь дело?

Известно, что скорость распространения упругих волн тем больше, чем плотнее и тяжелее среда, в которой они распространяются. Значит, дно океана сложено иными породами, чем материк? Но этот вывод нужно ещё проверить.

В земной коре встречаются два основных типа кристаллических пород. Один из них — относительно лёгкие породы со средним удельным весом 2,7, примером которых служат граниты. Другой — более тяжёлые породы, богатые окислами железа и магния (удельный вес — около 3,1); к ним относятся базальт, габбро и др.

На всём громадном пространстве центральной и восточной частей Тихого океана ни на островах, ни на дне не было обнаружено лёгких пород. Может быть, там их вообще нет? Нужно было найти способ, дающий исчерпывающий ответ на этот вопрос. Таким способом оказалось определение силы тяжести.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: