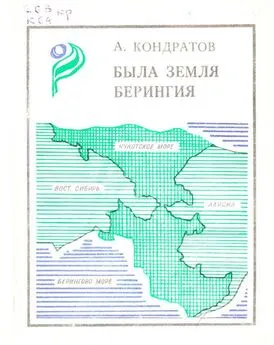

Александр Кондратов - Была земля Берингия

- Название:Была земля Берингия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Магаданское книжное издательство

- Год:1981

- Город:Магадан

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кондратов - Была земля Берингия краткое содержание

Имя Александра Кондратова, писателя и ученого, хорошо известно читателям. Тридцать книг, написанных им, изданы тиражом более двух миллионов экземпляров и переведены на дна десятка языков. Данная книга посвящена земле ныне находящемся на дне Берингова и Чукотского морей, повествует о роли Берингии в заселении Нового Света, в решении многочисленных загадок океанографии, ботаники, палеонтологии, зоологии, археологии, этнографии, лингвистики и других наук о Земле и человеке.

Книга открывает трилогию, посвященную «магаданским Атлантидам», землям, находящимся на дне омывающих берега Магаданской области морей: Берингии, Арктике и Охотии.

Была земля Берингия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Правда, из сообщений первых землепроходцев мы можем добывать очень скудные сведения: этнографами они не были, их интересовали моржовый зуб, пушнина, речные и сухопутные дороги. И все-таки некоторые из них оставили нам весьма ценные и точные описания быта, одежды, занятий народов, населяющих Северо-Восток. Вот, например, как описывает в одной из своих «скасок» Владимир Атласов камчадалов, с которыми он впервые встретился в 1697 году: «одежду носят соболью, и лисью, и оленью, а пушат то платье собаками. А юрты у них зимние землянки, а летние на столбах вышиною от земли сажени по три, намощено досками и покрыто еловым корьем, а ходят в те юрты по лестницам. И юрты поблизку, а в одном месте юрт ста по два и по три и по четыре. А питаются рыбою и зверем; а едят рыбу сырую, мерзлую. А в зиму рыбу запасают сырую: кладут в ямы и засыпают землею, и та рыба изноет. И тое рыбу, вынимая, кладут в колоды, наливают водою и, разжегши каменья, кладут в те колоды и нагревают и ту рыбу с той водой размешивают и пьют. А от тое рыбы исходит смрадный дух… А ружье у них — луки усовые китовые, стрелы каменные и костяные, а железа у них не родится».

В XVIII столетии были сделаны первые научные описания народов Северо-Востока. Лучшим в мировой литературе XVIII века описанием неизвестной страны признан монументальный труд С. П. Крашенинникова «Описание земли Камчатки», вскоре после выхода переведенный на четыре европейских языка (но, увы, сам автор так и не дождался при жизни публикации этого труда на русском языке: Крашенинников умер в 1755 году, а его «Описание» увидело свет в 1756 году).

В конце восьмидесятых годов XVIII века была направлена Северо-Восточная Географическая экспедиция, одной из задач которой было: «Сколько возможно сведать о земле чукочей, силе и нравах сего народа». Экспедиция эта, известная также как экспедиция Биллингса — Сарычева, собрала помимо ботанических и зоологических коллекций коллекцию этнографическую — и не только «в земле чукочей», но и на Алеутских островах. Были сделаны и ценнейшие этнографические записи, касающиеся чукчей, записи слов чукотского, эскимосского, алеутского языков. (К сожалению, записям экспедиции не повезло: в полном объеме они были опубликованы только почти спустя два века — в Магаданском книжном издательстве в 1978 году!)

И все же, несмотря на отдельные записи и наблюдения, сделанные казаками, землепроходцами, капитанами, купцами и другими людьми, побывавшими на Северо-Востоке, вплоть до начала нашего века жизнь народностей, населяющих территорию нынешней Магаданской области, была почти сплошным «белым пятном» для науки. Ученые были лучше осведомлены о быте, нравах, верованиях далеких папуасов Новой Гвинеи или индейцев джунглей Амазонии, чем о жизни чукчей, коряков, юкагиров, эскимосов, эвенов.

Этнографическое открытие «края Ойкумены» было сделано В. И. Иохельсоном и В. Г. Богоразом только на рубеже XIX и XX столетия. И Иохельсон и Богораз были сосланы за политическую деятельность на Северо-Восток, где и стали собирать фольклор, изучать быт и язык, обычаи и верования народов, среди которых они жили. Так же как их собрат по несчастью Л. Я. Штернберг, сосланный на Сахалин, из студентов, отправленных на погибель, но благодаря мужеству, любознательности и силе духа не сломившихся, они превратились в ученых, сначала известных только узкому кругу отечественных специалистов, затем стали учеными с мировым именем.

Перу Иохельсона принадлежит трехтомная монография, посвященная юкагирам, большое число работ как на русском, так и на иностранных языках, посвященных чукчам, алеутам, корякам, ительменам. Богораз является автором многотомной монографии «Чукчи» и многочисленных научных работ, посвященных не только этнографическому описанию, но и проблемам истории и происхождения народов Северо-Востока.

В начале XX столетия Чукотка, какой ее застали Иохельсон и Богораз, по уровню развития культуры не далеко ушла от того «живого каменного века», какой наблюдал в XVIII столетии Крашенинников. На ее территории не было ни одного населенного пункта в современном понимании этого слова. Население вело кочевой или полукочевой образ жизни, уклад хозяйства был натуральным. Лодки делались из дерева и моржовых шкур, посуда — из дерева, шили костяными иглами, стрелы, ножи, гарпуны, топоры эскимосы и чукчи изготовляли из камня и кости.

Этот уклад и образ жизни стал решительным образом меняться после Октября. И не только у чукчей и эскимосов, но и у других народов Северо-Востока, кочевавших по тайге. Если «каменный век» исчез на Камчатке за какое-то столетие, то на Чукотке и Колыме для его исчезновения понадобилось лишь десятилетие. Труды Иохельсона и Богораза, ставшие классическими, превратились из академического описания жизни народов Севера в исторические документы, убедительнейшее свидетельство перемен, произошедших за годы Советской власти… Но это отнюдь не означало, что после Иохельсона и Богораза этнографам на «краю Ойкумены» больше делать нечего.

Во-первых, далеко не все население охотно и безоговорочно совершило скачок из каменного века в век двадцатый. Оставались старики, одевающиеся по старинке, хранящие древние традиции и верящие в духов, демонов и т. д. Во-вторых, даже те, кто хотел жить по-новому, должен был сделать целый ряд психологических, социальных и т. п. «ломок» — не так-то просто отказаться от старого уклада, прежнего образа жизни, от представлений, внушенных с детства. В-третьих, именно ученый-этнограф мог быть консультантом и советчиком, помогающим коренному населению совершать переход из каменного века в век двадцатый.

К чести советских этнографов надо сказать, что они в годы культурного строительства (на Чукотке, в частности, и на Северо-Востоке страны вообще) оказывали всемерную помощь как местным органам власти, проводящим социальные преобразования, так и населению, которое эти преобразования должны были охватить.

Открытия фольклористов

Прошлое безвозвратно, и теперь, быть может, только самые старые люди хранят прежние представления, помнят ту жизнь, что была когда-то на «краю Ойкумены» (отлично сознавая, что тогда они бы до нынешних своих лет не дожили: «раньше такие старики, как я, если не могли пасти оленей, становились лишними, и их душили»). И теперь, в наши дни, ученые стремятся всеми силами зафиксировать уходящее прошлое, как неоценимый материал для науки, как наглядное свидетельство перемен. И если это касается песен, сказаний, преданий как образцы народного творчества.

Впрочем, не только как фольклор интересуют ученых древние песни, сказания и предания чукчей, эскимосов, коряков и других народностей. «Значение мифов, сказок, исторических преданий и других форм фольклора при изучении этнографии народов Севера трудно переоценить. Уместно в этой связи напомнить, что в прошлом ни одна из народностей Севера не имела своей письменности. Исключая лопарей и отчасти ненцев, ни одна из них не была до XVII в. непосредственно связана с цивилизованными народами. Поэтому наука почти не располагает никакими письменными сведениями о народностях Севера ранее XVII в. Отсюда, естественно, то исключительное значение, которое придается всем видам устного творчества народностей Севера как историко-этнографическому источнику, нередко единственному, — пишет известный знаток народов Севера И. С. Вдовин. — Мы сейчас уже ощущаем большие пробелы в фольклористике Сибири. Фольклор народностей Севера изучается крайне недостаточно. Например, мы ничего почти не знаем о фольклоре ительменов, кереков, манси; мало что можем сказать о фольклоре коряков, нивхов и других народностей Севера. Необходимо заниматься собиранием фольклора народностей Севера, и заниматься организованно. Будущие поколения ученых не простят нам нашей медлительности и неорганизованности, а наука понесет непоправимую утрату ценнейших памятников культуры и быта народов, которые во многом еще остаются научной загадкой».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: