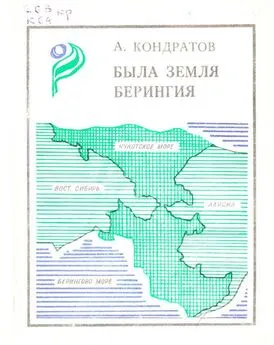

Александр Кондратов - Была земля Берингия

- Название:Была земля Берингия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Магаданское книжное издательство

- Год:1981

- Город:Магадан

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кондратов - Была земля Берингия краткое содержание

Имя Александра Кондратова, писателя и ученого, хорошо известно читателям. Тридцать книг, написанных им, изданы тиражом более двух миллионов экземпляров и переведены на дна десятка языков. Данная книга посвящена земле ныне находящемся на дне Берингова и Чукотского морей, повествует о роли Берингии в заселении Нового Света, в решении многочисленных загадок океанографии, ботаники, палеонтологии, зоологии, археологии, этнографии, лингвистики и других наук о Земле и человеке.

Книга открывает трилогию, посвященную «магаданским Атлантидам», землям, находящимся на дне омывающих берега Магаданской области морей: Берингии, Арктике и Охотии.

Была земля Берингия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«В области беринговоморского шельфа западной границей моста, очевидно, являлся район м. Наварин (т. е. восточная оконечность Корякского побережья), восточной — район западной оконечности о. Унимак (самого восточного из Алеутских островов, примыкающего к п-ову Аляска; начиная отсюда шельф образует выступ к юго-западу, представлявший в эпохи крупных регрессий океана полуостров), — пишет Юрцев. — В зависимости от степени осушения полярного и беринговоморского шельфов изменялись ширина и конфигурация моста суши и, соответственно, Берингийского перешейка».

Однако не все исследователи согласны со схемой, предложенной Юрцевым, и в первую очередь с исключением шельфа Восточно-Сибирского моря и окраинных низменностей Лено-Колымского сектора из истории «берингийских связей». Например, коллега профессора Юрцева известный советский палеонтолог А. В. Шер (столь же заинтересованный в реконструкции Берингии, как и палеоботаники, но исходящий из данных своей науки) считает, что территория шельфа Восточно-Сибирского моря играла огромную роль в формировании фауны и флоры Голарктики в эпоху последнего оледенения. При понижении уровня моря всего лишь на 50 метров шельфовая суша вместе с равнинами окраинных низменностей образует страну, по площади не уступающую почти всему Северо-Востоку Азии. В районе же Берингова пролива возникнут всего лишь два участка суши, соединяющих узкими мостами Азию и Америку. При понижении уровня моря на 35 метров никакой сухопутной связи между материками не будет. Однако широкая полоса арктических низменностей от Таймыра до острова Врангеля будет существовать.

«Освободившиеся из-под моря участки шельфа органически включались в состав окраинных низменностей, осваивались сообществами растений и животных того же типа, который здесь господствовал, — пишет А. В. Шер. — По широкой сплошной полосе окраинных низменностей биоценозы северосибирских равнин подступали вплотную к Берингову проливу еще до возникновения моста суши. Они создавали постоянный потенциал континентального типа, который немедленно реализовался при соединении материков. Под влиянием этого потенциала и складывался в основном фаунистический обмен через перешеек с самых начальных фаз его существования. Вот почему мы приходим к выводу об определяющей роли окраинных низменностей полярного побережья Сибири и населявшей их фауны в истории Берингийского фаунистического обмена, что полностью подтверждается имеющимися на сегодняшний день палеонтологическими данными о единстве фауны млекопитающих этих низменностей и Аляски».

А. В. Шер принимает термин Берингии, предложенный Карцевым, по отношению к динамичной зоне, где менялся уровень моря, попеременно возникали то мост суши, то пролив. «Поскольку эта зона непосредственно связана с Беринговым проливом и соответствует Берингийскому мосту суши, представляется наиболее целесообразным именно ее называть Берингией.Всю же обширную область шельфовых равнин и окраинных низменностей севера Восточной Сибири и Америки мы предлагаем назвать так, как она впервые была названа на русском языке (в переводе В. Л. Бианки книги В. Кобельта, 1903, стр. XIII), — Берингида.Название “Берингийская суша” предлагается сохранить в качестве термина свободного пользования».

Итак, по мнению А. В. Шера, Берингида — страна, охватывающая шельф моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Берингова морей, примыкающие к ним окраинные низменности Северо-Востока Азии и Аляски и окаймляющие их участки низкогорий. Вся эта территория имела общие климатические условия и сходный ландшафт. Б. А. Юрцев же выделяет особую область, названную им «Мегаберингия», которая отличается как раз своей неоднородностью и включает весь Северо-Восток Азии (с прилегающими районами Якутии и северным Забайкальем), Камчатский полуостров, Алеутские и Командорские острова, Северо-Запад Северной Америки вместе со всеми соседними континентальными районами Центральной Канады. Выделение этой области связано с тем, что названные районы были своеобразной «лабораторией» северных зон нашей планеты: здесь шло формирование различных видов растительности, здесь же «консервировались» отдельные виды флоры. И не только флоры, но и, видимо, фауны Голарктики.

Колыбель или мост?

По костям животных, ныне вымерших, по распространению того или иного вида в Голарктике удалось нарисовать приблизительную, пока что неполную картину миграций животных из Старого Света в Новый и из Нового — в Старый. И картина эта получилась весьма своеобразной: чем ближе к нашему времени, тем меньше «американцев», видов, сложившихся в Америке, находят в Евразии и тем больше животных Старого Света через Берингию попадало в Новый.

Около десятка миллионов лет назад соотношение между животными Старого Света, пришедшими в Америку, и животными Америки, мигрировавшими в Азию, выражалось пропорцией 2:1.

В конце третичного периода эта пропорция стала 3:1 (в пользу животных Евразии). В переходный между третичным и четвертичным периодами пропорция еще больше изменилась в пользу «евразийцев» и стала 5:1, то есть на один вид животных, пришедших из Америки в Евразию, приходилось пять видов, переселившихся в Новый Свет из Старого. В ледниковый же период, точнее, в середине и конце его, это соотношение стало 23:0, — свыше двух десятков видов млекопитающих пришло через Берингию в Америку, включая таких, как мамонт, медведь, бизон, росомаха, овцебык, лось и т. д., и ни одного не прошло в обратном направлении!

В чем причина такой односторонней связи? Или, быть может, наши данные неполны и в будущем удастся найти «американцев» в Старом Свете, которые пришли в Берингию в период оледенения? В последние годы ряд советских и американских зоологов привели доказательства в пользу того, что некоторые виды, например суслик Парри, пришли в Азию из Нового Света. И тем не менее очевидно, что миграция животных из Евразии в Америку преобладала над миграцией из Нового Света в Старый. Связано это было с целым комплексом причин, еще нуждающихся в расшифровке.

Но только ли «мостом» для миграций была Берингийская суша? Быть может, на территории самой Берингии могли сформироваться отдельные виды животных? В последние годы приведены были факты, говорящие в пользу такого предположения. Например, по мнению Д. Яношши из венгерского Музея естественной истории, происхождение леммингов связано с Берингией. Зоологи и палеонтологи из Чикаго, Канзаса, Владивостока и Новосибирска в своей совместной работе, опубликованной в томе «Берингия в кайнозое», полагают, что Берингийская суша была родиной снежных баранов. По мнению Р. Л. Потапова, из Зоологического института АН СССР, Берингия сыграла решающую роль в формировании такого вида, как «еловые тетерева», или американские дикуши. «Складывается впечатление, что Палеарктика и Неарктика (т. е. европейская и американская части Голгарктики. — А. К. ) получили своих тетеревиных из одного общего центра. Из этого центра они распространялись по Евразии и Северной Америке, и развитие их в каждой из областей пошло своим путем. Таким центром могла быть только берингийская суша с прилежащими к ней частями американского и азиатского континентов».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: