Александр Никонов - История отмороженных в контексте глобального потепления

- Название:История отмороженных в контексте глобального потепления

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:НЦ ЭНАС

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-93196-709-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Никонов - История отмороженных в контексте глобального потепления краткое содержание

Как климат рождает и убивает цивилизации? За какие «ниточки» природа дергает людей? Мы живем в эпоху глобального потепления или похолодания? Что ждет Россию в связи с колебаниями климата? Об этом, а также о Владимире Клименко, Борисе Годунове, египетских фараонах и других замечательных людях – новая книга Александра Никонова.

Прочитав эту книгу, вы сможете вести бесконечные разговоры о погоде не хуже любого англичанина и о будущем – не хуже любого футуролога.

Для широкого круга читателей.

История отмороженных в контексте глобального потепления - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

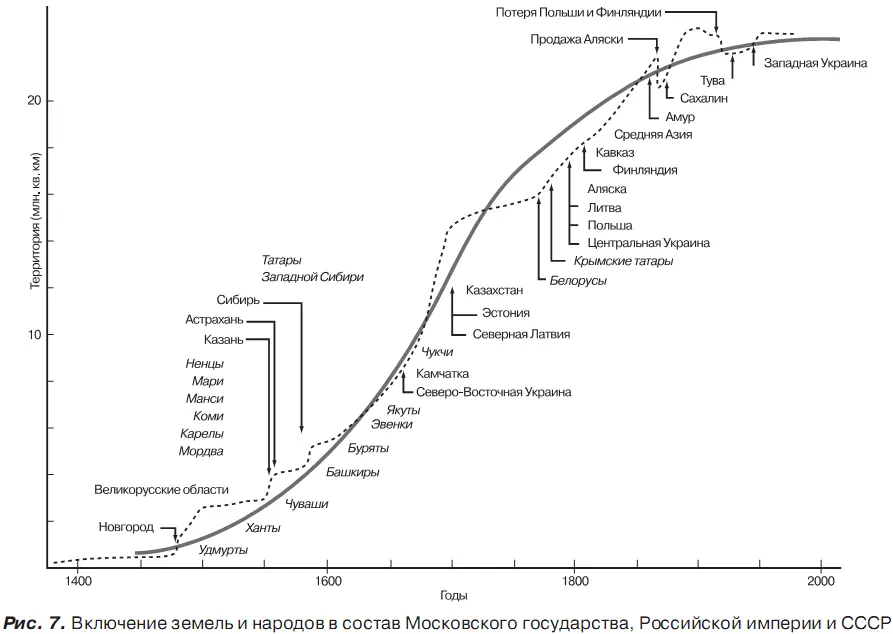

Начало похолодания соответствует началу необузданного территориального роста империи. Конец Малого ледниковья и начало глобального потепления – замедление роста, дерготня и территориальные потери. Иными словами, распад империй в эпоху глобального потепления – климатическая детерминанта, противостоять которой одна из последних мировых империй – Советская – не смогла. До нее, в начале XX века, развалилась Цинская империя (от Китая отделились части Восточного Туркестана и Монголия), в середине века за ней последовала Британская. В конце столетия развалилась Югославская микроимперия, вот-вот затрещат Соединенные Штаты.

Россия началась со среднерусских лесов. Выше лесной полосы – тундра, где никакой цивилизации быть не может, а могут обитать только примитивные народности на уровне каменного века. Южнее смешанных лесов – степи и лесостепи. Степи и лесостепи, конечно, «заточены» под сельское хозяйство лучше лесной зоны. Не столько потому, что вырубать и расчищать ничего не нужно, сколько из-за состава почв. В зоне русского леса преобладают подзолистые почвы – скудные и требующие глубокой вспашки. Здесь много болот, глины, песка.

А вот степь… Она самой природой создана для царства травянистых растений. Собственно, они там и царят, потому и степь. Знаменитые черноземы! Перегной – продукт гниения травы и прочей растительной мелочи. Толщина чернозема – от 1,5 до 3 м. Однако благодатные места всегда притягивают к себе охламонов. В степи царили скотоводы-кочевники, которые земледельцев не любили. Поэтому на первых порах земледельцы туда из своих лесов и не совались.

С распределением осадков русским тоже не повезло. Мало кто знает, например, что в районе Москвы выпадает осадков лишь чуть-чуть больше, чем на окраинах Сахары – 550 мм в год.

Для сравнения: в Германии выпадает 1000 мм осадков, в Англии – 1500 мм, даже в африканском Тунисе и то больше – 700 мм осадков! О каком же сельском хозяйстве в средней полосе России может идти речь?! Москва до сих пор не пустыня только потому, что солнце здесь не так палит – испаряемость меньше. К тому же вся вода сразу же после выпадения попадает в «вертикальные насосы» – деревья.

Даже в Прибалтике и почвы лучше, и дождит больше. А центральная Россия – страшная заколдованная зона, в которой бедность почв усугубляется недостатком влаги. И это еще не все! Другая особенность России состоит в том, что осадки выпадают здесь преимущественно во второй половине лета. В Московской области, например, до четверти всех осадков приходится на июль-август. Иными словами, незначительный сдвиг в режиме осадков легко может привести к засухе весной и в июне (когда пробиваются всходы) с последующими ливнями осенью (когда нужно собирать урожай). Западной Европе в этом смысле повезло больше – там распределение осадков более равномерно в течение года.

Осенние ливни – вообще довольно частое явление в нашей средней полосе. Также, как и весенние половодья, которые происходят из-за обилия снега. Я тут провел эксперимент – набрал в Яндексе «половодье в России». Результат поиска: «страниц – 257 858, сайтов – не менее 1157». После чего набил в поисковой строке «половодье во Франции». Результат поиска: «страниц – 19, сайтов – не менее 13».

И, что забавно, ни в одной ссылке нет ни слова про половодье во Франции! Потому что сейчас практически не бывает во Франции снега. Соответственно, не бывает и весенних половодий. А что такое весенние половодья и осенние ливни в сочетании с глинистыми почвами? О-о, для обозначения этого есть специальный русский термин – «распутица». То есть отсутствие дорог – одна из родовых черт России. В V веке до н. э. персидский гонец царя Дария передвигался по Царской дороге со скоростью 380 км/сутки. Примерно с такой же скоростью скакали по своим великолепным дорогам и древнеримские гонцы. В России XVII века с помощью зарубежных специалистов была создана почтовая служба. Так вот, русские почтовые курьеры передвигались по стране со скоростью 60–80 км/сутки. А что такое связь? Это цивилизация. Россия напоминала динозавра, у которого нервные сигналы шли по огромному телу медленно-медленно.

Положение спасала густая речная сеть. В меридиональном направлении – широкие, крупные реки, в направлении параллелей – их многочисленные притоки. Между бассейнами рек – короткие волоки. До второй половины XIX века большая часть грузов в России перевозилась по воде. «Бурлаки на Волге»… Даже после смены династии Романовых большевистской династией товарищ Сталин, продолжая эту вековечную традицию, большое внимание уделял именно каналам.

Строго говоря, непроходимое бездорожье объективно затрудняло сколачивание огромных территорий в одно целое, поэтому и способы свинчивания должны были быть особенно жестки. Впрочем, до этого мы еще доберемся.

Во время короткого и относительно теплого периода, который случился в начале XVI века, наши московиты торчали в основном в зоне смешанных лесов. Но как только с середины XVI века планету начало подмораживать, русские стали расползаться как тараканы.

Подсечно-огневое земледелие, которое широко практиковалось на Руси вплоть до конца XV века, имеет довольно низкий КПД и требует как минимум 1 гектара на одного едока. Когда людей стало слишком много, Россия поползла на юг и восток. Ее безудержная экспансия была не чем иным, как распространением экстенсивного способа ведения сельского хозяйства. Что же мешало родиться способу интенсивному? Почему Россия не пошла по западному пути?

В Европе, начиная с XIII века, урожаи начали постепенно расти. Одной из причин этого (помимо относительно теплого и стабильного климата) был рост городов. Город – потребитель, город не производит еду, он производит цивилизацию. Поскольку еды город не делает, город готов за еду платить. А как только появляется спрос, возникает и предложение. Природные условия Европы позволяли местным крестьянам, затрачивая больше стараний и ума, выращивать излишки зерна на продажу.

Гарвардский профессор, специалист по экономической истории Ричард Пайпс однажды написал: «Цивилизация начинается лишь тогда, когда посеянное зерно воспроизводит себя, по меньшей мере, пятикратно». К XVII веку страны Европы достигли урожаев сам-семь, в передовой Англии удавалось выращивать сам-десять. В это же самое время в России средние урожаи не поднимались выше сам-три…

Что это значит для экономики? Это значит, что экономики нет. Не зря, вторя Пайпсу, один из европейских экономистов сказал: «В стране с достаточно низкой урожайностью невозможны высокоразвитая промышленность, торговля и транспорт». А отсюда вытекает, добавим, что невозможна и надстройка над всей этой экономикой – развитая политическая жизнь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: