Норман Хоровиц - Поиски жизни в Солнечной системе

- Название:Поиски жизни в Солнечной системе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:5-03-001356-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Норман Хоровиц - Поиски жизни в Солнечной системе краткое содержание

Как зародилась жизнь на Земле? Существует ли она на других планетах Солнечной системы или еще где-нибудь во Вселенной? Этим вопросам, издавна волновавшим человека, посвящена книга известного американского ученого Нормана Хоровица, крупного экзобиолога, одного из научных руководителей программы "Викинг", целью которой был поиск следов жизни на Марсе.

Адресована читателям, интересующимся достижениями современной науки, желающим глубже понять окружающий нас мир.

Поиски жизни в Солнечной системе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

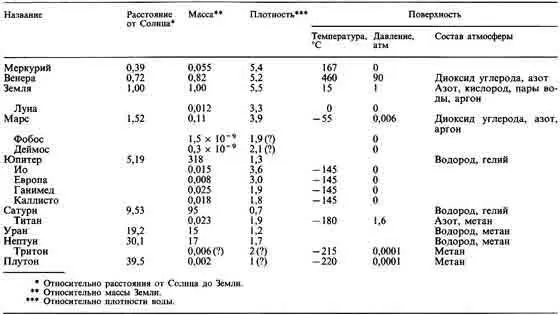

За исключением Титана (спутника Сатурна) и, возможно, Тритона (спутника Нептуна), все спутники планет в Солнечной системе похожи на Луну в том отношении, что у них нет сколько-нибудь плотной атмосферы. Представляют интерес Ганимед и Каллисто — два спутника Юпитера, по размерам близкие к планете Меркурий, так как их низкая плотность (см. табл. 4) заставляет думать о наличии на них большого количества воды. Современные модели предполагают, что оба спутника, возможно, имеют под поверхностью океаны, а какая-то часть воды на поверхности находится в виде твердого как камень льда, при температуре -10 °C.

Теперь обратимся к объектам Солнечной системы, массы которых (а в ряде случаев и низкие температуры) достаточны, чтобы удержать атмосферу.

Таблица 4. Планеты и основные спутники Солнечной системы

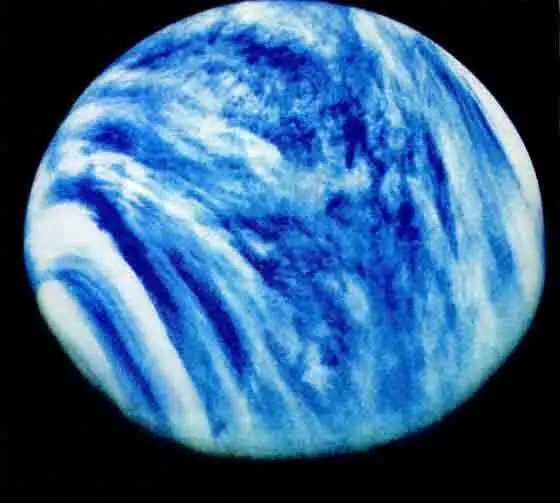

Венера — ближайшая к Земле планета Солнечной системы, которая также наиболее сходна с ней по массе, размерам и плотности (табл. 4). Еще в XVIII в. было установлено, что она имеет атмосферу. Однако сплошной, сильно отражающий солнечный свет облачный покров Венеры делает ее поверхность невидимой с Земли. Этим же объясняется большая яркость Венеры (это третий по яркости объект на нашем небе), которая издавна привлекала к ней внимание наблюдателей (фото 2). Первоначально предполагалось, что облака на Венере, как и на Земле, состоят из водяных паров и, следовательно, на поверхности планеты имеется изобилие воды. Некоторые ученые представляли Венеру как планету, покрытую громадным болотом, над которым постоянно поднимаются испарения, другие предполагали, что всю ее поверхность занимает гигантский океан. В любом случае казалось, что там великолепные условия для существования жизни.

Фото 2. Изображение Венеры в УФ-диапазоне спектра, полученное космическим аппаратом "Маринер-10", позволяет выявить структуру облачного слоя. Голубой цвет создан искусственно. (НАСА и Лаборатория реактивного движения.)

Спектроскопические результаты, полученные в 1930-х годах, показали наличие в атмосфере Венеры значительного количества диоксида углерода и полное отсутствие паров воды. Однако возможность обнаружения водяных паров выше верхней границы облачного покрова выглядела сомнительной даже при наличии океана на поверхности; поэтому представление о влажной Венере не было отброшено. Высказывались и другие предположения о характере облачного покрова: от неорганической пыли до углеводородного смога. Только в 1973 г. несколько исследователей независимо друг от друга пришли к выводу, что свойства облаков Венеры лучше всего объясняются, если предположить, что они состоят из мельчайших капель концентрированной (70–80 %) серной кислоты; теперь это представление общепринято. Тем временем исследования с применением современных радио- астрономических методов и с помощью автоматических межпланетных космических аппаратов показали, что средняя температура поверхности Венеры достигает примерно 45 °C, атмосфера под облачным покровом почти целиком (на 96 %) состоит из углекислого газа, а давление у поверхности составляет 90 атм. При такой температуре на поверхности Венеры жидкая вода существовать не может.

Высокая температура Венеры обусловлена так называемым парниковым эффектом: солнечный свет, достигая поверхности, нагревает грунт и вновь излучается в виде тепла, но из-за непрозрачности атмосферы для инфракрасного (теплового) излучения тепло не может рассеиваться в космическое пространство. По некоторым соображениям, Венера могла когда-то иметь океан, который в дальнейшем испарился при разогревании планеты. Под действием солнечного ультрафиолета водяные пары в основном разрушились, водород улетучился, а оставшийся кислород окислил углерод и серу на поверхности до диоксида углерода (углекислого газа) и оксидов серы. По-видимому, то же самое случилось бы и на Земле, если бы она находилась так же близко к Солнцу, как Венера. Тот же сценарий позволяет объяснить, почему диоксид углерода на Венере находится в атмосфере, тогда как на Земле он существует главным образом в виде карбонатов, составляющих горные породы. На нашей планете диоксид углерода растворяется в океанах, осаждаясь затем в виде карбонатных минералов кальцита (известняка) и доломита; на Венере же, где океанов нет, он остается в атмосфере. Подсчитано, что если бы весь углерод на поверхности Земли и в ее коре превратился в диоксид углерода, масса этого газа оказалась бы близкой к той, которая обнаружена на Венере.

Хотя в далеком прошлом условия на Венере могли быть более благоприятными для жизни, чем сейчас, совершенно очевидно, что существование жизни там невозможно уже в течение длительного времени.

Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, часто называемые планетами-гигантами, намного больше Земли (см. табл. 4). Среди этих гигантов Юпитер и Сатурн являются супергигантами: на них приходится свыше 90 % общей массы планет Солнечной системы. Низкая плотность этих четырех небесных тел означает, что они состоят главным образом из газов и льда, а поскольку водород и гелий не в состоянии преодолеть действие их гравитационных полей, предполагается, что по своему элементному составу они должны быть больше похожи на Солнце (см. табл. 3), чем на планеты земной группы. Наблюдения Юпитера и Сатурна, проведенные с Земли и с космических аппаратов "Пионер" и "Вояджер", показали, что обе планеты действительно состоят преимущественно из водорода и гелия. Вследствие большой удаленности Уран и Нептун изучены слабо, но водород и водород- содержащий газ метан (СН 3) были обнаружены в их атмосферах с помощью спектрометрических наблюдений с Земли. Предполагается, что в их атмосферах может присутствовать и гелий, но пока его не удается обнаружить из-за отсутствия спектрометров нужной чувствительности. По этой причине сведения, изложенные в этой главе, относятся в основном к Юпитеру и Сатурну.

Многое из того, что известно о структуре планет-гигантов, основано на теоретических моделях, которые благодаря простому составу планет можно рассчитать достаточно точно. Результаты, полученные на основе моделей, говорят о том, что в центре как Юпитера, так и Сатурна находится твердое ядро (более крупное, чем земное), давление в котором достигает миллионов атмосфер, а температура 12000- 2500 °C. Такие высокие значения температуры соответствуют результатам наблюдений: они свидетельствуют, что обе планеты излучают примерно вдвое больше тепла, чем получают от Солнца. Тепло поступает к поверхности планет из внутренних областей. Поэтому температура уменьшается с удалением от ядра. У верхней границы облачного покрова, видимой "поверхности" планеты, температуры составляют -150 и -18 °C соответственно на Юпитере и Сатурне. Окружающая центральное ядро зона представляет собой толстый слой, состоящий преимущественно из металлического водорода — особой электропроводящей формы, которая образуется при очень высоких давлениях. Далее следует слой молекулярного водорода в смеси с гелием и небольшими количествами других газов. Около верхней границы водородно- гелиевой оболочки лежат слои облаков, состав которых определяется локальными значениями температуры и давления. Облака, состоящие из кристаллов водного льда, а местами, возможно, из капелек жидкой воды, образуются там, где температура приближается к 0 С. Несколько выше находятся облака гидросульфида аммония, а над ними (при температурах около -115 С) — облака, состоящие из аммиачного льда.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: