Феликс Зигель - Путешествие по недрам планет

- Название:Путешествие по недрам планет

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Недра»

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:5-247-00079-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Феликс Зигель - Путешествие по недрам планет краткое содержание

В увлекательной форме рассказано о первых успехах нового направления в науке — сравнительной планетологии. Читатель узнает о новейших достижениях геофизики в изучении недр планеты и спутников, космических связях геофизики, роли гравиметрии в определении фигуры Земли, предсказаниях землетрясений, вулканических процессах на планетах. Значительное место уделено проблемам происхождения Солнечной системы и планет, использованию их недр для технических нужд человечества.

Путешествие по недрам планет - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Таков общий характер поверхности литосферы — результат длительного развития Земли как планеты. Осталось сказать об остальных оболочках земного шара.

Океанические впадины и окраины материков заняты водными массами океанов и морей. Вместе с континентальными водоемами и реками, а также подземными водами эти массы образуют жидкую водную оболочку или гидросферу. Океаны и моря занимают около 71 % поверхности нашей планеты и делят сушу на шесть крупных материковых массивов. Средняя глубина Мирового океана — около 3800 м при максимальной 11 034 м (в Марианской впадине). Воды океанов играют исключительную роль в тепловом балансе Земли: медленно нагреваясь, они в теплом сезоне аккумулируют солнечное тепло и также медленно отдают его в атмосферу, нагревая массы воздуха, в то время как суша нагревается и быстро теряет тепло, не аккумулируя его. Не случайно, по новейшим данным, лишь несколько процентов тепла дает суша, а львиная доля поступает из океанов.

Пары воды, поступающие в атмосферу с водной поверхности, «прозрачны» для коротковолнового излучения Солнца, но почти полностью поглощают встречное тепловое излучение Земли, препятствуя охлаждению атмосферы. Вода на Земле играет огромную роль в поддержании жизни: все жизненно важные процессы в организмах происходят в водных растворах.

Ежегодно реки выносят с суши в Мировой океан около 35×10 14г минерального вещества. Из этого количества 18×10 14г выпадает в осадок, а 17×10 14г переходит в раствор. Так как круговорот воды — испарение, выпадение осадков на сушу и сток их в моря и океаны — существует на Земле уже миллиарды лет, возможно, из-за этого растворимого «остатка» вода Мирового океана стала соленой. Морская вода содержит около 50 химических элементов, средняя ее соленость — 35 ‰ (т. е. на 1 кг воды — 35 г солей), а общее количество растворенных в ней солей оценивается в 4,5×10 22г. Это непочатый еще источник необходимых человечеству элементов.

Наконец, последней из классических оболочек Земли является атмосфера. Классической ее можно назвать потому, что сейчас уже можно говорить и о геофизической ее оболочке — магнитосфере. Масса всей атмосферы (5—16)×10 21г, столб воздуха над 1 см 2поверхности Земли имеет массу (или давит с силой) около 1 кг (отсюда внесистемная единица давления — 1 атмосфера), но давление атмосферы уменьшается с высотой. Соответственно с высотой быстро уменьшается плотность атмосферы: около 50 % всей массы атмосферы сосредоточено в ее нижнем пятикилометровом слое, 75 % — в десятикилометровом и 90 % — в шестнадцатикилометровом. Четкой верхней границы атмосферы не существует: она с высотой постепенно сходит на нет и следы ее обнаруживаются еще на высоте более 10 000 км.

Воздух — механическая смесь многих газов. По объему в этой смеси азот составляет 78,08 %, кислород — 20,95 %, аргон — 0,93 % и углекислый газ — 0,03 %. На остальные газы (неон, гелий, криптон, водород и т. д.) остается менее 0,01 %. Состав воздуха не зависит от места и времени, он удивительно постоянен.

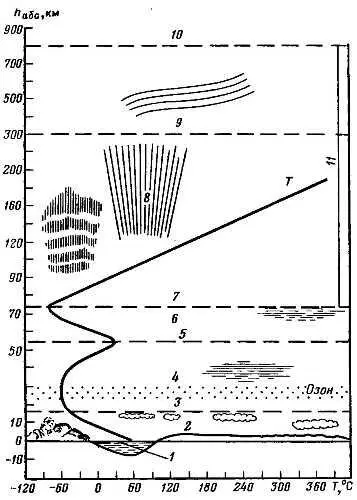

По законам физики атмосфера должна была расслоиться по удельному весу газов, но этого не происходит, так как до высоты 100–120 км действует турбулентное (произвольное) перемешивание воздуха. Эту часть атмосферы называют областью полного перемешивания или гомосферой. Выше 100–120 км располагается зона, в которой скорость диффузного разделения газов выше, чем скорость турбулентного перемешивания. Поэтому здесь до высоты 200–250 км преобладает азот, а от 200–250 до 500–700 км — атомарный кислород. В годы «спокойного» Солнца с высоты 500–600 км, а в годы его активности — с 1000–1500 км основными составляющими воздуха явяются гелий и водород. Этот «слоеный пирог» атмосферы (от 100–120 км высоты) из-за множественности слоев называют гетеросферой (рис. 8). Самая внешняя зона атмосферы состоит исключительно из атомарного водорода и называется водородной геокороной: Следы ее прослеживаются на несколько земных радиусов.

Рис. 8. Строение земной атмосферы.

1 — уровень моря; 2 — тропосфера; 3 — тропопауза; 4 — стратосфера; 5 — стратопауза; 6 — мезосфера; 7 — мезопауза; 8 — термосфера; 9 — главный максимум ионизации; 10 — экзосфера; 11 — ионосфера

В атмосфере всегда содержатся пар и различные газообразные загрязнения: выделения вулканов, промышленных предприятий, средств транспорта. Впрочем, последние источники загрязнения пока что «портят» воздух только в самых нижних, приземных слоях областей, локализованных около промышленных центров и крупных жилых массивов. В этом отношении атмосфера находится в несколько лучшем положении, чем почвенный покров литосферы и гидросфера.

Важную роль играют водяной пар, озон и углекислый газ, содержащиеся в атмосфере. В полярных районах в приземном слое влаги содержится около 0,2 %, а в экваториальных — около 3 %. Увеличение концентрации влаги уменьшает объем других газов, поэтому в районах с большой влажностью воздуха в одном и том же объеме меньше азота, кислорода и других газов, чем в сухих районах. Плотность водяного пара быстро убывает с высотой: вдвое — на высоте 2 км, в 10 раз — на уровне 6 км, в 100 раз — на высоте около 8 км, а выше 10–15 км она ничтожно мала. Водяной пар непрерывно поступает с поверхности Мирового океана. На испарение 1 г воды расходуется 2255 Дж тепла. Турбулентное перемешивание распределяет пар над всей поверхностью Земли. В отдельных местах происходит насыщение атмосферы, пар конденсируется, образуя облака. При этом выделяется тепло, затраченное на испарение, нагревающее окружающую атмосферу. Выпадение осадков завершает круговорот влаги в атмосфере.

Концентрация озона (ионизированного трехатомного кислорода) наибольшая на высоте 20–30 км, выше — уменьшается и сходит на нет на высоте 70 км. Количество его составляет менее одной миллионной доли от массы атмосферы, но роль его огромна: озон не пропускает ультрафиолетовое излучение Солнца, опасное для жизни.

Когда говорят о физических свойствах атмосферы, обычно разделяют ее на ряд слоев. Так, говоря об электрических свойствах, выделяют ионосферу, в которой атомы воздуха ионизированы. Ионосфера состоит из нескольких слоев и играет роль экрана, отражающего длинноволновое радиоизлучение.

По температурным характеристикам в атмосфере выделяют (снизу вверх) тропосферу, стратосферу, мезосферу и термосферу. Тропосфера — прилегающий к земной поверхности слой, в котором температура уменьшается с высотой равномерно — в среднем на 6,5 °C на 1 км. Тропосфера содержит 80 % массы атмосферы и практически почти весь водяной пар, в тропосфере формируется погода. Стратосфера простирается до высоты 50–55 км. В нижней ее части температура более или менее постоянна, но выше 25 км она понижается до 0—10 °C. Распределение температур в стратосфере зависит от времен года и широты: летом она понижается при движении от полюсов к экватору от —45 до —70 °C, зимой самые высокие температуры приурочены к умеренным широтам. Но в верхней зоне атмосферы летом в экваториальной и полярных областях температура одинакова, а в остальные времена года всегда снижается от экватора к полюсам. В мезосфере температура падает с высотой. В отличие от стратосферы в мезосфере развиты турбулентные движения воздуха. Зимой здесь отмечаются максимальные температуры, а летом — минимальные. Выше располагается термосфера. Температура в ней быстро повышается от — 90 °C на рубеже 90 км до 1000–2000 °C на высоте 400 км. Выше температура воздуха в общем постоянна.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: