Вячеслав Манягин - Хазары: таинственный след в русской истории

- Название:Хазары: таинственный след в русской истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алгоритм: Эксмо

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-40630-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Манягин - Хазары: таинственный след в русской истории краткое содержание

Хазарский каганат на протяжении двух столетий был основным врагом Руси. А врага надо знать в лицо без скидки на то, что уже тысяча лет прошла с того момента, как это государство было разгромлено русскими князьями Вещим Олегом и Владимиром Святым… Как показывает пример Израиля, страны и народы могут воскресать из небытия и через тысячелетия. Тем более когда речь идет о таком загадочном государстве, как Хазария, которая даже спустя десять веков продолжает влиять на нашу жизнь.

В данной книге представлены работы трех авторов (Гумилев Л. Н., Манягин В. Г., Плетнева С. А.), каждый из которых со своей точки зрения попытался понять и раскрыть тайну возникновения, развития, смерти и… посмертной жизни Хазарии — одного из самых загадочных государств на планете.

Хазары: таинственный след в русской истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Каган бежал в новую волжскую столицу ал-Байду, а затем, оставив там войско для охраны города, отправился на восток для тотальной мобилизации населения в каганскую армию. Мерван же стремился во что бы то ни стало помешать кагану собраться с силами. Поэтому он, не тратя времени на осаду ал-Байды, ринулся за ним по правому берегу Волги — на север. Предводитель хазарской армии, услыхав, что арабы разоряют буртасов, направился за арабами по левому берегу Волги, предполагая, видимо, неожиданным ударом разбить войско Мервана. Последний, несравненно более опытный в делах и хитростях войны, услышав о двигающемся параллельно его армии хазарском войске, ночью по понтонному мосту переправился на левый берег. Разведчики в случайной стычке убили хазарского полководца, а затем арабы обрушились на отдыхающую хазарскую армию. В несколько часов все было кончено — армия перестала существовать.

Узнав об этом, каган запросил немедленно мира. Мерван потребовал обращения кагана в мусульманство. В противном случае он грозил посадить на хазарский трон своего ставленника. Посол хазар испросил всего три дня сроку, чтобы съездить в ставку кагана и вернуться к Мервану с ответом. Очевидно, каган стоял совсем близко, и при этом отступать ему было некуда. Этим объясняются испуг кагана и его поспешное согласие принять оскорбительное требование Мервана. Он захотел только познакомиться с новой религией. И мусульманские учителя прибыли. Они запретили ему есть свинину и пить вино. Так каган на какое-то время стал мусульманином.

После этого Мерван направился назад в Закавказье, захватив громадное количество пленных и богатую добычу. Каган вернулся в приволжскую столицу. Несмотря на несомненную победу арабов, на полный разгром хазар, Хазария не стала вассалом халифата. Арабы, не обладая значительными силами, не захотели остаться в стране, им не понравилась холодная и мрачная северная земля. Через несколько лет каганат вновь окреп.

Хазария сыграла большую роль в истории восточноевропейских стран — она явилась щитом, заслонившим их от арабов, щитом, выдержавшим атаки непобедимых арабских армий, возглавляемых полководцами, перед именами которых трепетали другие народы. Значительна роль каганата и для Византии. Войны с хазарами постоянно оттягивали большие силы арабов от границ империи. Все годы, пока шла война Хазарии и халифата, Византия имела некоторый военный перевес над арабами. Несомненно и то, что империя не раз инспирировала набеги хазар на северные провинции халифата. Для этого использовались самые разнообразные средства. Византийский двор всячески льстил кагану и «ласкал» его. Так, император Лев Исавр в 732 г. женил даже своего сына Константина на сестре кагана. Звали девушку Чичак, что означало «цветок». В крещении она известна как императрица Ирина, а ее сын Лев, царствовавший в 775–780 гг., получил прозвище Хазар.

Глава 5

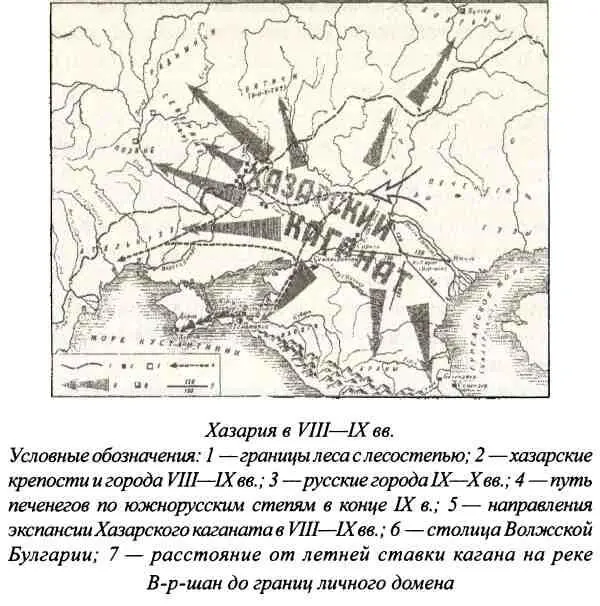

НОВАЯ ГЕОГРАФИЯ ХАЗАРИИ

Длительная война с арабами тяжелее всего отразилась на экономике молодого Хазарского государства. Арабы неоднократно, как мы видели, вторгались на его территорию, разоряли и грабили города, жгли поселения, вытаптывали нивы и виноградники, угоняли скот с зимовищ, а население, как правило, забирали в плен и обращали в рабство. Поэтому уже в период войн началось постепенное, но настойчивое переселение алан, болгар и самих хазар на север — на широкие и обильные пастбища волжских, донских и донецких степей. Часть болгарских племен откочевала вместе с аланами в лесостепные районы, а оттуда еще дальше — в Прикамье (очевидно, город Сувар в Волжской Болгарии, который просуществовал до монголо-татарского нашествия, возвели савиры — выходцы из Восточного Предкавказья).

Появление в донских и приазовских степях населения, занимавшегося на Северном Кавказе земледелием, причем развитым, орошаемым земледелием, привело к тому, что донские и приазовские болгары стали активно оседать на землю.

Вот это массовое оседание на землю, переход к новому способу ведения хозяйства — земледелию, а вместе с тем и к ремесленному производству положили начало сложению культуры, названной салтово-маяцкой {1} 1 В XIX в. в России было известно около десятка памятников этой культуры (в том числе Салтовский могильник и Маяцкое городище, давшие имя культуре в целом). В настоящее время мы знаем более 300 поселений, могильников и городищ, разбросанных по берегам степных рек, оврагов, морских заливов.

.

Уже сегодня мы можем наметить границы ее распространения: на севере — верховья Донца и Дона, на западе — правобережье Донца и Северное Приазовье, на юге — Восточный Крым и Восточное Приазовье, Кубань и далее до Каспия по предгорьям, на востоке — Каспийское море, левый берег Волги до Саратова и затем — междуречье Волги и Дона.

Культура эта делится на локальные варианты {2} , тем не менее для нее характерен ряд общих, объединяющих особенностей:

1) бесфундаментная, «двухщитовая» кладка стен (довольно часто щиты сложены насухо без раствора; в южных вариантах типична кладка «елочкой»);

2) жилища трех основных типов: полуземлянки, юрты, сырцовые на цоколях (первые преобладают в лесостепи, вторые — в степях, третьи — в Приазовье, Крыму);

3) исключительное единство в керамическом комплексе (самая типичная посуда — серая или желтая столовая с лощеной поверхностью: кувшины, кружки, горшочки, пифосы, миски; затем следует кухонная: горшки разных размеров и подвесные котлы с внутренними ручками, украшенные сплошным или зональным линейно-волнистым орнаментом, причем горшки лесостепи, изготовленные с примесью крупной дресвы, тяжелее и массивнее степных, сделанных из глины с примесью легкого речного песка);

4) широкое распространение тарной посуды, особенно амфор (изготавливались они в основном в Крыму и отчасти, видимо, в Подонье), которая не попадала только в Предкавказье (по-видимому, потому, что там была принята другая тара — красноглиняные кувшины, аналогичные закавказским);

5) близость типов бытового инвентаря: сбруи, оружия, украшений (правда, одни и те же формы всех перечисленных категорий вещей были известны во всем кочевом и полукочевом мире Европы и Азии, что, очевидно, следует объяснить общностью экономического развития кочевых обществ той эпохи, но тем не менее особенно близкими являются вещи, принадлежавшие этнически родственным культурам и вариантам культур).

Единство культуры на всей указанной территории свидетельствует, по нашему мнению, о том, что это была культура не столько этническая, сколько государственная. Границы ее распространения совпадают с границами Хазарского каганата, о которых писал каган Иосиф, перечисляя пограничные с каганатом племена, страны и народы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: