Виген Геодакян - Два пола. Зачем и почему? Эволюционная роль разделения на два пола с точки зрения кибернетики

- Название:Два пола. Зачем и почему? Эволюционная роль разделения на два пола с точки зрения кибернетики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Журнал «Наука и жизнь», 1966, № 3, стр. 99-105.

- Год:1966

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виген Геодакян - Два пола. Зачем и почему? Эволюционная роль разделения на два пола с точки зрения кибернетики краткое содержание

Геодакян Виген Артаваздович,

кандидат технических наук (физико-химик) и доктор биологических наук

(биолог теоретик), работал в ФИАН, институтах Молекулярной биологии,

Биофизики, Общей генетики, Биологии развития, Институте человека. С

1990 г. ведущий научный сотрудник Лаборатории биоакустики Института

эволюционной морфологии и экологии животных РАН им. А.Н. Северцова

(Москва). Автор эволюционных теорий пола, полового диморфизма, гоносом

и ”номадических” генов, асимметрии организмов, функциональной

асимметрии мозга, парных органов и др.

Научные интересы - связанные с полом проблемы эволюции, генетики,

экологии, асимметрии мозга и психологии, а также вопросы информации и

организации систем.

E-mail: geod@newtech.ru

Геодакян В.А. Роль полов в передаче и преобразовании генетической информации // Проблемы передачи информации. 1965. Т. 1. № 1. С. 105-112.

Геодакян В.А. Дифференциальная смертность и норма реакции мужского и женского пола // Журн. общ. биол. 1974. Т. 35. № 3.

Геодакян В.А. Эволюционная логика дифференциации полов // Природа. 1983. № 1. С. 70-80.

Геодакян В.А. Онтогенетическое правило полового диморфизма // Докл. АН СССР. 1983. Т. 269. № 12. С. 477-482.

Геодакян В.А. О теоретической биологии / Методологические аспекты эволюционного учения. Киев, 1986.

Геодакян В.А. Теория дифференциации полов в проблемах человека // Человек в системе наук. М., 1989. С. 171-189.

Геодакян В.А. Эволюционная теория пола // Природа. 1991. № 8.

http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/NATURE/VV_SC30W.HTM

Геодакян В.А. Два пола: зачем и почему? СПб., 1992.

Два пола. Зачем и почему? Эволюционная роль разделения на два пола с точки зрения кибернетики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Одно их характерных свойств живых систем – способность приспосабливаться к изменившимся условиям среды. Для этого система должна получать информацию от среды о происшедших изменениях.

Все признаки организма прямо или косвенно связаны м соответствующими факторами среды: морозостойкость связана с низкими температурами, жаростойкость – с высокими, засухоустойчивость – с влажностью и т.д. Связь других признаков с условиями среды может быть менее очевидной, но не вызывает сомнений, что оптимальные, средние значения признаков в конечном счете определяются соответствующими факторами среды или их комплексом.

Для простоты и наглядности возьмем одну пару фактор-признак: температуру и устойчивость к ней – и на этом примере рассмотрим связь популяции со средой.

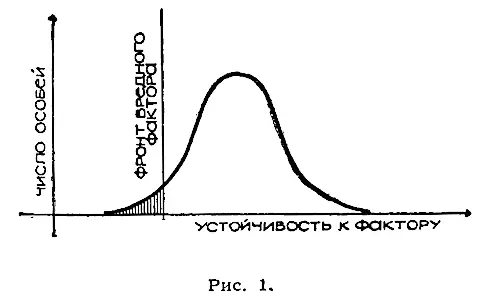

Если по оси абсцисс (Х) откладывать интенсивность вредного фактора среды – скажем, холода (или устойчивости к нему), а по оси ординат (Y) – количество особей, погибающих при определенных значениях его, то для популяции в целом получим какое-то распределение устойчивости, или «кривую смертности». Фронт вредного фактора среды – в нашем случае холода – можно представить в виде линии, которая отсекает самую чувствительную часть популяции (заштрихованная площадь на рис.1). Для того чтобы популяция «чувствовала» приближение фронта вредного фактора, необходимо, чтобы кривая смертности все время контактировала с этим фронтом, то есть за получаемую информацию, приводящую к изменению качества, популяция должна все время платить определенной жертвой количества.

Это означает, что даже в популяциях животных, обитающих в тропиках, обезьян, к примеру, какие-то экземпляры погибают от холода, в то время как в популяциях арктических или антарктических животных, например, пингвинов или белых медведей, какие-то особи погибают от жары.

Такая плата за получаемую информацию является непременным условием связи со средой. Популяция, которая не платит регулярно этой дани, не получает информации от среды и лишена возможности приспосабливаться к ней. Резко изменившиеся условия среды могут застать такую популяцию врасплох и погубить ее.

Естественно, популяции выгоднее свести к минимуму эту жертву количества за новое качество. Каким же образом достигается это?

Прежде всего «асимметрия» отношения полов к количеству и качеству потомства приводит к тому, что воздействия среды на самок и самцов по-разному сказываются на характеристиках потомства. Потеря самок от неблагоприятных факторов среды сильно отражается на количестве потомства, не оказывая существенного влияния на его качество, тогда как потеря самцов в неблагоприятных условиях среды не отражается на количестве потомства и способствует изменению его качества в нужном направлении.

Итак, можно сказать, что потеря самок от вредных условий среды приносит только вред, уменьшая численность популяции. Потеря же самцов приносит одновременно пользу, способствую эволюции вида.

Является ли «прекрасный пол» слабым?

Поэты и прозаики при определении женского пола, чаще всего пользуются эпитетами «прекрасный» или «слабый». Справедливость первого эпитета, кажется, не вызывает сомнений. Но соответствует ли истине второй эпитет?

Если под силой понимать устойчивость, выносливость к различным неблагоприятным факторам, то сильным полом придется признать женский пол.

Действительно, многочисленные эксперименты на растениях и животных и наблюдения на человеке показывают, что от всех губительных факторов среды: жары, холода, голода, различных ядов и болезней – прежде всего гибнут мужские организмы. При этом пониженной устойчивостью по сравнению с женским отличается не только мужской организм в целом, но также различные его органы, ткани и клетки.

Чем же объясняется повышенная смертность мужского пола? Имеет ли это какой-либо биологический смысл?

По этому вопросу существуют две теории. Согласно одной из них, смертность всегда выше у гетерогаметного пола вследствие наличия сцепленных с полом рецессивных летальных генов. (Напомним, что гетерогаметным называется пол с непарными половыми хромосомами – Х и Y, в противоположность гомогаметному полу, обладателю парных половых хромосом - Х и Х). Рецессивные летальные гены этих хромосом проявляются только у гетерогаметного пола. (По другой теории высокая смертность у самцов является результатом более интенсивного обмена веществ в их организме.)

Против первой теории говорят результаты экспериментов по изучению смертности различных полов у птиц, бабочек и моли. У этих животных в отличие от подавляющего большинства остальных гетерогаметны самки, а гомогаметны самцы. В опытах было показано, что у многих бабочек, нескольких видов птиц и моли смертность самцов также почти всегда выше, чем смертность самок.

Вторая теория фактически не объясняет ничего, заменяя непонятную «высокую смертность» самцов не менее непонятным «более интенсивным обменом веществ». Казалось бы, если существуют устойчивые формы самок, почему бы и самцам не обладать такой же устойчивостью?

Повышенная смертность самцов... целесообразна.

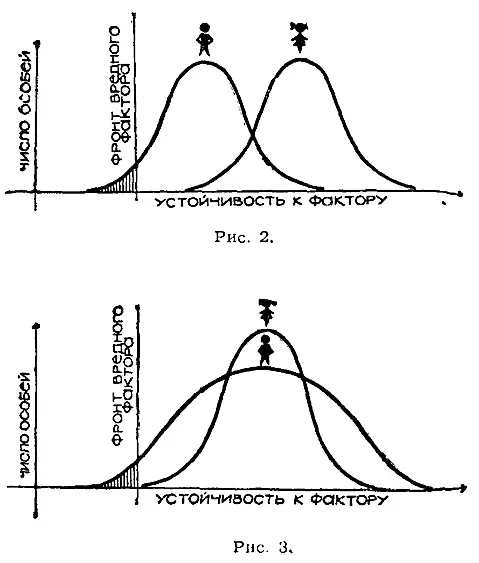

Итак, самцы являются биологически более слабым полом. Это означает следующее. Если мы нарисуем кривые смертности от данного вредного фактора отдельно для каждого пола, то с фронтом вредного фактора среды должна «контактировать» в основном кривая самцов. Следовательно, либо должен наблюдаться определенный сдвиг кривых смертности разных полов – таким образом, чтобы самцы оказались между фронтом вредного фактора среды и самками (рис.2), либо кривая смертности самцов должна обладать большей дисперсией (рис.3).

Сопоставляя эти соображения с выводами о том, что потеря самцов не влияет на количество потомства, но способствует изменению его качества в нужном направлении и что редкие варианты самцов имеют большее информационное значение, чем редкие варианты самок, то есть самцы являются основными переносчиками информации от среды к популяции, - приходим к заключению, что кривые распределения признаков для самцов должны отличаться от соответствующих кривых для самок большей дисперсией. Это значит, что самцы по всем признакам должны отличаться большим разнообразием, чем самки.

Иначе говоря, если объединить всех самцов популяции в мужскую команду, а всех самок – в женскую и устроить личные и командные соревнования, то чемпионами в личном первенстве по всем видам программ будут самцы, а в командном зачете победят самки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: