Игорь Афанасьев - Большой космический клуб. Часть 2

- Название:Большой космический клуб. Часть 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом «Новости космонавтики», Издательство «РТСофт»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-93345-006-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Афанасьев - Большой космический клуб. Часть 2 краткое содержание

Книга «Большой космический клуб» рассчитана на широкий круг читателей и рассказывает об образовании, становлении и развитии неформальной группы стран и организаций, которые смогли запустить национальные спутники на собственных ракетах-носителях с национальных космодромов.

Большой космический клуб. Часть 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1957 г. двухступенчатая Карра-4 уже измеряла интенсивность космических лучей и скорость ветра в верхних слоях атмосферы в рамках программы МГГ.

16 июня 1958 г. полетела двухступенчатая Карра-6, которая при массе 360 кг могла нести груз 7-10 кг на высоту до 60 км. К сентябрю 1960 г. совершили полет 13 таких ракет. Далее пошли улучшенные варианты Карра-6Н (High Performance — высокая эффективность) и намного более крупная Карра-8. Последние, обладая неплохими техническими характеристиками и сравнительно низкой стоимостью, стали пользоваться спросом и за пределами Японии. Так, в 1965 г. 10 таких ракет приобрела Индонезия. Закупали «Каппы» Югославия и Индия.

Используя РДТТ с корпусом из высокопрочной стали и более эффективное топливо, трехступенчатая Карра-9М в 1962 г. смогла поднять ПГ массой 80 кг на высоту более 300 км.

К началу 1960-х гг. исследования и успехи Итокавы привлекли внимание (и финансовую поддержку) правительственных учреждений, включая Управление по науке и технике, Министерство почт и связи и Министерство транспорта. Каждое из них имело собственные идеи относительно направления японских космических усилий.

Участвующая в деле влиятельная Федерация экономических организаций «Кайданрен» (Keidan-ren) склонила премьер-министра страны Сато Еисаку (Sato Eisaku) просить помощи у Соединенных Штатов, несмотря на «патриотические» желания министерств разрабатывать и строить спутники и ракеты-носители целиком «у себя».

В стране разгорелись клановые «войны». Самые большие «сражения» происходили между Институтом космических исследований ISAS (Institute of Space and Aeronautical Sciences), в который была преобразована лаборатория Итокавы AVSA, и Агентством по науке и технике STA (Science and Technology Agency). Итокава упорно стоял на позиции, чтобы Япония разрабатывала и строила собственные ракеты-носители, но STA полагало, что главная цель — создание и запуск на орбиту собственных спутников, в т. ч. и на неяпонских ракетах.

Спор шел и по поводу приоритетов национальной космической программы. Итокава выступал за «чистые» научные исследования, в то время как STA лоббировало «коммерческое» применение РН и ИСЗ. К концу 1960-х гг. противоборство достигло пика. Рассуждения о том, что Японии необходима «лишь одна» гибкая организация, способная поддержать космические разработки на высоком уровне, ни к чему конкретному не привели. По мнению коллег Итокавы, «премьер-министр хотел бы иметь объединенную организацию типа NASA, но руководитель каждого из «космических» министерств непременно желал стать ее главой…»

В результате, правительство Японии решило институционализировать сей «философский спор», разделив космическую программу на две части. ISAS продолжил «научные» исследования, а на базе STA (в 1966 г. преобразованном в Национальный центр по освоению космоса NSDC [24] Руководителем которого стал бывший директор ISAS Нобору Такаги (Noboru Takagi).

— National Space Development Center) в октябре 1969 г. было создано «многопрофильное» Национальное агентство по космическим разработкам NASDA (National Aviation and Space Development Agency).

В 1962 г. фирма Nissan начала работу по РДТТ тягой 40 тс для новой большой ракеты Lambda. Трехступенчатая комбинация на базе этого мощного двигателя и ракеты Карра — Lambda-3 — могла нести ПГ в 100 кг на высоту до 1000 км. Пусковые сооружения для ракет этой серии были построены в Космическом центре Токийского университета в Утиноура (префектура Кагосима, о. Кюсю). Первая Lambda стартовала отсюда в июле 1964 г.

Ракеты серии «Каппа» и «Лямбда» позволили стране принять участие в программе Международного года спокойного Солнца (1964-65 гг.). Летом 1966 г. аппаратура, установленная на борту «Лямбды-3Н-2», достигшей высоты 1800 км, впервые в Японии провела исследования радиационных поясов.

А специалисты ISAS уже наметили новую амбициозную цель: спутник Земли! В перспективной программе, разработанной Национальным советом по космосу в 1966 г., предусматривалось запустить первый опытный ИСЗ уже в 1967 г., а к 1970 г. вывести на околоземную орбиту целых девять (!) научных спутников.

Отметим: интерес Японии к космонавтике не был случаен — безграничный «новый океан» стал для страны символом возрождения и могущества на новом — послевоенном — этапе истории. Это необычайно важно для духа нации, особенно на Востоке. «Путь в космос раскинулся широким плодородным полем для тех, кто будет его возделывать. Сегодня в Японии масса молодых ученых, которые пойдут этим путем. Для наших детей космонавтика — ключ к мечте, вдохновляющей их любопытство и тягу к приключениям. И пока это так — наше стремление в космос будет возрождаться вновь и вновь…»

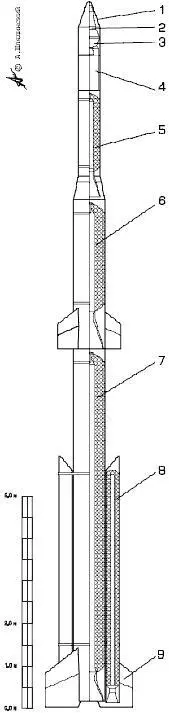

Для реализации первых этапов национальной космической программы предназначалась «экспериментальная» РН Lambda-4S.

Еще в 1960 г. Хидео Итокава и Риедзиро Акиба (Ryojiro Akiba) подготовили документ, в котором обосновали возможность запуска малого спутника многоступенчатой зондирующей ракетой. Методика космического старта предполагала запуск неуправляемой суборбитальной ракеты, использующей специализированный двигатель в апогее траектории для довыведения на орбиту.

Таким образом первый японский космический носитель был, по сути, зондирующей ракетой — «переростком», все четыре ступени и два навесных СТУ которой были «классическими» неуправляемыми РДТТ. Аэродинамические стабилизаторы обеспечивали устойчивость первой ступени, закрутка — второй и третьей. Лишь для управления четвертой ступенью применялся блок инерциальной навигации, который вместе с управляющими микро-ЖРД располагался в цилиндрической проставке между третьей и четвертой ступенями. Lambda-4S была, по-видимому, самой простой (чего, правда, нельзя сказать о стоимости) космической РН в мире: при стартовой массе 9480 кг она была способна вывести на орбиту спутник массой до 26 кг.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: