Николай Ясаманов - Популярная палеогеография

- Название:Популярная палеогеография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Недра

- Год:1985

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Ясаманов - Популярная палеогеография краткое содержание

Автор рассказывает о достижениях палеогеографии — науки, изучающей физико-географические условия минувших геологических эпох. История Земли и жизни на ней, от самого образования планеты до современности; дрейф материков и новая глобальная тектоника; процессы горообразования и климат прошлых эпох — вот только некоторые из тем, которым посвящена эта увлекательная книга.

Популярная палеогеография - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Таким образом, в позднем карбоне на Земле происходило становление многих ландшафтно-климатических зон и климатических поясов, известных в настоящее время. В южнополярном и, возможно, северополярном районах располагались области нивального климата, сходные с современными арктическим и антарктическим климатом. В южном нивальном поясе, его можно назвать Южно-Гондванским, формировался мощный ледниковый покров, а в северном — морские льды.

Области нивального климата обрамлялись северным и южным умеренными поясами. Наряду с низкими среднегодовыми температурами влажность здесь была незначительной, что ограничивало развитие растительности.

В пределах южного и северного поясов субтропического и тропического климата существовал сильный дефицит влаги. Выделялись области с сезонным проявлением засушливого климата. В северном субтропическом и тропическом поясах таковыми являлись территории современного Казахстана, Монголии, Северного Китая. Здесь существовали разреженный растительный покров (ксерофильные редколесья), были слабо развиты гидрографическая сеть и озерно-болотные системы. В наиболее засушливых секторах располагались пустыни.

Области тропического влажного климата смыкались с экваториальной областью и характеризовались широким развитием лепидодендроновых, каламитов, птеридоспермид и древовидных папоротников.

В пермском периоде завершился герцинский этап развития. Это было время активного орогенеза, сопровождающегося интенсивным вулканизмом. Сильные складкообразовательные движения происходили в тех же областях, что в каменноугольном периоде.

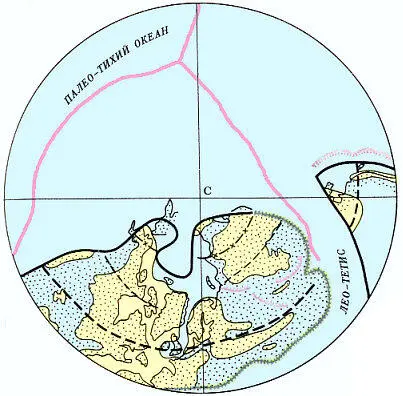

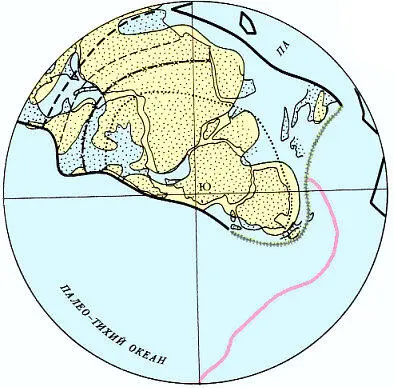

Положение литосферных плит и срединно-океанических хребтов в позднем карбоне и ранней перми.

Главные особенности герцинского цикла развития-возникновение новых структур земной коры и сильное сокращение площади морских ландшафтов. Вновь возникшие поднятия земной коры уже во второй половине пермского периода подвеглись сильной денудации. Присоединение герцинских возвышеннных сооружений (герцинид) к денудированным каледонским структурам и устойчивым массивам привело к значительному разрастанию площади платформ. В течение герцинского орогенеза сформировались крупные устойчивые структуры земной коры с платформенным развитием, которые в отличие от древних платформ носят название эпигерцинских платформ, или плит. Такими, в частности, являются Скифская, Туранская и Западно-Сибирская плиты.

В течение ранней перми Гондвана, располагавшаяся в южном околополярном районе, переместилась в северо-западном направлении и соединилась с Еврамерикой. Последняя в это время находилась в приэкваториальной области. Многие микроконтиненты причленились к вновь созданному суперконтиненту Пангея. Только Китайский континент был изолирован и отделялся от Пангеи океаном палео-Тетис.

Места соприкосновения, смыкания и столкновения континентов были отмечены поясами герцинского складко- и горообразования. Особенно ярко это проявилось в Аппалачах и на Урале. Вдоль Аппалачей соединялись Северо-Американский и Африканский континенты, а Уральский складчатый пояс с его современным продолжением — Мугоджарами, Салаиром и Зайсаном и фундаментом Западно-Сибирской плиты образовался в месте столкновения Сибирского и Казахстанского континентов с Еврамерикой.

Тектоническая активность в пермском периоде способствовала возникновению динамичного и сильно расчлененного рельефа. Наиболее сложным и контрастным рельеф стал во второй половине перми в северном полушарии, главным образом в тех местах, где завершались герцинские складкообразовательные движения и активно протекали экзогенные процессы. На платформах располагались слабо всхолмленные равнины и низменности, разделенные увалистыми водораздельными и выровненными возвышенностями. Крупные горные сооружения имели высоту 2000–3000 м. На платформах в ранней перми существовала довольно хорошо развитая гидрографическая сеть. Области активизации платформ и каледонид представляли собой выровненный, но возвышенный рельеф с относительно глубоко врезанными долинами рек и разветвленной овражно-балочной системой. Высокие хребты, горные массивы и глубокие межгорные и предгорные котловины были характерны для областей активного воздымания в пределах складчатых поясов, осложненных процессами сильной денудации. В межгорных котловинах располагались озера, а предгорные котловины обрамлялись крупными конусами выноса обломочных пород.

В пределах Гондваны находились платообразные поверхности и низменности с отдельными крутосклонными крупными котловинами. Возвышенный рельеф имелся лишь в районах сочленения платформ с растущими герцинидами. Такие сооружения находились на северо-западе Африки, западе Антарктиды, западе и юго-западе Южной Америки и востоке Австралии.

Под влиянием значительных изменений природных условий в пермском периоде (главным образом сокращение акватории морских бассейнов, усиление континентальности, изменение температурных условий и т. д.), и из-за естественного эволюционного процесса органический мир стал более высокоорганизованным и приобрел новые черты.

Среди морских беспозвоночных широкое распространение получили представители отряда корненожек (фораминифер) — фузулиниды , и новый класс головоногих моллюсков — аммоноидеи и брахиоподы . Несколько сократилась роль четырехлучевых кораллов, табулят, мшанок и иглокожих, но они продолжали оставаться основными рифостроителями. Так, в строении рифовых комплексов Предуралья, протяженность которых составляет сотни километров, главная роль принадлежала кораллам и мшанкам.

Конец перми ознаменовался вымиранием подавляющего большинства палеозойских групп. Исчезли четырехлучевые кораллы, табуляты, фузулиниды и почти все наутилоидеи, древние морские ежи и лилии.

Большие изменения произошли в видовом составе, фауны водных позвоночных. Сильно уменьшилось разнообразие среди рыб. Вымерли занимавшие промежуточное положение между хрящевыми и костными акулообразные рыбы (акантодии), многие акуловые, древние лучеперые, резко сократилось количество кистеперых и двоякодышащих рыб.

Изменения природных условий сказались на эволюции растительного покрова и наземных позвоночных. Жизнедеятельность наземных организмов протекала в более экстремальных условиях, и они больше, чем морские формы, были подвержены действию перепада температур и влажности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: