Михаил Кубеев - 100 великих катастроф

- Название:100 великих катастроф

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-4949-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Кубеев - 100 великих катастроф краткое содержание

Всемирный потоп, исчезновение древнего материка Атлантида, гибель библейских городов Содом и Гоморра, извержение вулкана Везувий и разрушение городов Помпеи и Геркуланум, гибель испанской Непобедимой армады, загадка грандиозного взрыва в районе Подкаменной Тунгуски, катастрофа на Ходынском поле, гибель пассажирского лайнера «Титаник», крушение немецкого пассажирского дирижабля «Гинденбург», авария на Чернобыльской АЭС, землетрясение в Армении, взрыв многоразового транспортного космического корабля «Челленджер», гибель парома «Эстония»… Об этих и других бедствиях и катастрофах в истории человечества рассказывает очередная книга серии.

100 великих катастроф - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Когда шлюпки начали исчезать из вида, на плоту раздались крики отчаяния и ярости. Затем они сменились жалобами, а потом ужас охватил обреченных на гибель. Стояла страшная жара, но от жажды людей спасало то, что плот был сильно погружен в воду. Вскоре было обнаружено, что в спешке эвакуации с фрегата погрузили ничтожно малое количество пресной воды и продовольствия. Не защищенные от непогоды и солнца, без провианта, исчерпав все запасы воды, люди ожесточились и восстали друг против друга.

К ночи плот стал погружаться в воду, и на нем в первый раз вспыхнула кровавая резня за последние капли воды и наиболее безопасные места около мачты. После второй резни в живых остались только 28 человек. Израненные, обессиленные, мучимые жаждой и голодом, люди впали в состояние апатии и полной безнадежности. Многие сходили с ума.

Среди тех, кто уцелел, некоторые были столь голодны, что накинулись на останки одного из своих товарищей по несчастью. Они расчленили труп и начали свою ужасную трапезу. Один из выживших матросов потом вспоминал: «В первый момент многие из нас не притронулись к этой пище. Но через некоторое время к этой мере вынуждены были прибегнуть и все остальные». Так началось каннибальство.

Двенадцать дней носился плот по морским волнам. Рано утром семнадцатого июля на горизонте показался было корабль, но вскоре он исчез из виду. В полдень он появился снова и на это раз приблизился к плоту. Это «Аргус» обнаружил полузатонувший плот и взял на борт пятнадцать исхудавших, полубезумных людей (пять из них впоследствии скончались). Взорам матросов с «Аргуса» предстало ужасающее и леденящее душу зрелище: трупы истощенных до последней крайности людей, а живые мало чем отличались от мертвых… А рядом куски человеческого мяса, которые несчастные вялили на солнце и ели.

Через пятьдесят два дня после катастрофы был найден и фрегат «Медуза», который не затонул. Из семнадцати человек, решивших не поддаваться панике и остаться на корабле, в живых остались лишь трое.

Об этой трагедии в 1817 году вышла книга, авторами которой стали инженер Александр Корреар и хирург Анри Савиньи. Первая фраза ее была следующая: «История морских путешествий не знает другого примера, столь же ужасного, как гибель “Медузы”». И действительно, для того времени сообщение о гибели фрегата прозвучало так же страшно, как для последующих поколений весть о трагической судьбе «Титаника».

Французское общество, потрясенное случившейся трагедией, было возбуждено до предела. Ответственность за это бедствие ложилась на капитана «Медузы», графа де Шомарея, не отвечавшего своему назначению. В прошлом эмигрант, он происходил из не очень знатного рода и получил столь ответственную должность благодаря протекции и связям в министерстве.

Капитан Шомарей предстал перед трибуналом, был уволен из флота и приговорен к тюремному заключению на три года. Но самым непереносимым для него оказалось то, что его навечно вычеркнули из кавалеров ордена Почетного легиона. Это обстоятельство привело Шомарея в глубокое отчаяние, он даже пытался вернуть себе эту награду, но безуспешно.

В краях, где Шомарей доживал свой век, все знали о его «подвигах» и относились к нему презрительно и враждебно. Он прожил довольно долгую жизнь, умер в 78 лет, но долголетие это не было ему в радость.

Пожар в Зимнем дворце

Василий Андреевич Жуковский сообщал в своих записках, с какой печалью встречали петербуржцы 1838 год. Не пришли они по старинному обычаю в Зимний дворец, где обычно собирались до двадцати тысяч гостей, чтобы поздравить царя своего с наступающим Новым годом. Приходить было некуда – великолепнейшего здания северной столицы больше не существовало.

Зимний дворец изумлял иностранцев как чудный памятник искусства, а для русских людей он представлял все отечественное, свое, коренное. Для новой русской истории Зимний дворец был то же, что и Кремль для истории московской. Несколько дней до того здание еще блистало своей пышностью, здесь кипела и бурлила жизнь, а теперь в блестящих прежде залах царили пустота и мрак.

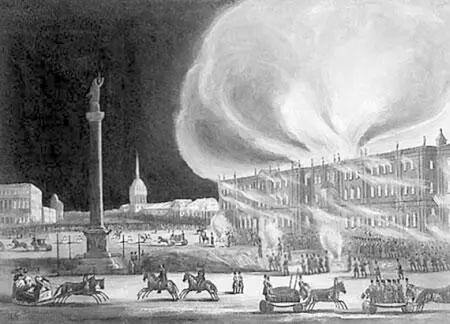

Пожар в Зимнем дворце 17 декабря 1837 года. Художник Б. Грин

…Флигель-адъютант Иван Лужин 17 декабря 1837 года был дежурным в Зимнем дворце. В залах дворца понемногу собирались рекруты и нижние чины, назначенные в гвардию, для осмотра их великим князем Михаилом Павловичем. По пышным залам Зимнего бегали скороходы с курильницами, источавшими благовония. Но здесь же распространялся и казарменный запах от более чем тысячи собравшихся нижних чинов. Однако все их вместе заглушал запах дыма, который чувствовался уже несколько дней, особенно из Фельдмаршальской залы.

Около семи часов вечера из-за печи в дежурной комнате показалась тонкая струйки дыма. Император с императрицей, наследником, великим князем Михаилом Павловичем и великой княгиней Марией Николаевной находились в это время в театре, где шел балет «Влюбленная баядерка» с участием знаменитой Тальони. О пожаре в Зимнем дворце им сообщили после первого действия балета.

Государь немедленно покинул театр и вместе с великими князьями отправился на место пожара. Первой заботой государя была безопасность его семейства, и он повелел отправить детей в собственный дворец. После этого император послал за войсками. Прежде других явился первый батальон лейб-гвардейского Преображенского полка, так как был ближе других расположен.

В считаные минуты все гвардейские знамена и все портреты (фельдмаршала Кутузова-Смоленского, Барклая-де-Толли и других военных генералов, участвовавших в войне с Наполеоном), украшавшие Фельдмаршальскую залу и Галерею 1812 года, были сняты и отнесены в безопасное место – часть к Александрийской колонне, часть – в Адмиралтейство. Из Дворцовой церкви удалось спасти всю ее богатую утварь, великолепную ризницу, образа с дорогими окладами, большую серебряную люстру. Но прежде всего вынесли святые мощи, хранившиеся в церкви.

Из Георгиевского зала вынесли императорский трон, в величайшем порядке и без малейших повреждений из Зимнего дворца вынесли императорские регалии и бриллианты. Из Эрмитажа удалось спасти ценные художественные картины, зеркала, мраморные статуи, китайскую мебель – сокровища, которые в течение многих лет собирались русскими царями.

Мебель всех типов, отделок и обивок, золотая и серебряная посуда, мраморные статуи, каменные и фарфоровые вазы, хрусталь, картины, ковры – все роскошное и нарядное имущество царской семьи причудливо перемешалось с более чем скромным скарбом лакеев, поваров, трубочистов, дровоносов, ведь в Зимнем дворце жили не менее 3000 человек.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: