Александр Богданов - Краткий курс экономической науки

- Название:Краткий курс экономической науки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:КомКнига

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-484-00681-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Богданов - Краткий курс экономической науки краткое содержание

В настоящей книге выдающийся отечественный экономист, философ и политический деятель А. А. Богданов (1873–1928) рассматривает последовательные фазы хозяйственного развития общества и характеризует каждую эпоху по следующему плану: 1) состояние техники, или отношения человека к природе; 2) формы общественных отношений в производстве и 3) в распределении; 4) психология общества, развитие его идеологии; 5) силы развития каждой эпохи, которые обусловливают смену хозяйственных систем и последовательные переходы от первобытного коммунизма и патриархально-родовой организации общества к рабовладельческому строю, феодализму, мелкобуржуазному строю, эпохе торгового капитала, промышленному капитализму и, наконец, социализму.

Марксистские основы учения, наряду со сжатостью и общедоступностью изложения, доставили книге широкую популярность в России, и еще недавно она могла считаться наиболее распространенным пособием при изучении экономической науки не только среди рабочих, но и в широких кругах учащейся молодежи.

http://ruslit.traumlibrary.net

Краткий курс экономической науки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

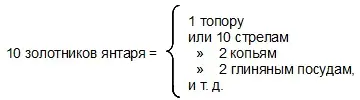

1 топор = 2 копьям = 10 стрелам = 2 глиняным посудам = 1 овце = 10 золотникам янтаря и т. д.

Эта форма носит название полной или развернутой . Она отличается от первой не только своею широтой: с ней связаны и более глубокие изменения в характере обмена.

Каждая община, естественно, предлагает другим на рынке именно те предметы, которыми особенно богата ее область, но в которых другие общины ощущают недостаток. Так роды, жившие в Америке близ озера Эри, выменивали необходимые им продукты на медь; германские роды, населявшие берега Балтийского моря, пользовались для той же цели янтарем; многие инородцы северо-восточной Сибири еще до самого последнего времени выменивали оружие, железные изделия, водку и т. д. на пушнину. С точки зрения подобной родовой общины, обмен становится все более однообразным: она предлагает в обмен по преимуществу один какой-нибудь продукт, вместо которого она получает целый ряд других. Меновые отношения, возникающие при этом, могут быть, с ее точки зрения, выражены в такой формуле.

Предмет, представляющий левую часть равенства, янтарь приобретает здесь уже более или менее постоянным образом то особое свойство, которое при простой форме обмена присуще продуктам лишь в отдельных случаях, а именно меновую ценность.

При развернутой форме пропорции, в которых обмениваются продукты, приобретают гораздо больше устойчивости, чем при простой форме. В приведенном примере родовая община выменивает на янтарь, кроме тех предметов, которых она не производит, и такие, которые изготовляются ее собственными членами. Она убеждается на опыте, что производство 10 стрел или двух горшков стоят таких же трудовых затрат, как и производство 10 золотников янтаря. Вполне естественно, что эта община будет более или менее соблюдать те же пропорции, и при обмене 10 золотников янтаря являются для нее пределом, больше которого она не может дать за 10 стрел или 2 топора. В случае, если встречная община на эти условия не согласится, первая община откажется от обмена, и сама будет производить топоры и стрелы. Но дать меньше или взять больше этой предельной величины она не прочь; и если другие общины совсем не производят янтаря, который ценят, как блестящее украшение, то они и не будут стремиться к соблюдению какой-либо определенной пропорции, — для них эта пропорция будет случайной, и естественно, большей частью не в их пользу: они будут тогда отдавать большее количество своего труда за меньшее количество чужого: зародышевая, так сказать, случайная «эксплоатация» через обмен.

Развернутая форма обмена вносит нечто новое и во внутреннюю жизнь родовой общины. Если рассматривать тот же пример, то окажется, что наша община начинает добывать янтарь не только ради его физических свойств, не только для удовлетворения своих потребностей в украшениях, но ради его меновой стоимости. Она начинает, так сказать, специализироваться на одной отрасли производства, и во все большем масштабе удовлетворять свои потребности за счет производства смежных общин. Этот процесс, правда, не достигает еще таких размеров, при которых самостоятельное существование общины становилось бы невозможным; но так как и другие общины усиливают производство тех или других продуктов для обмена, то межродовые связи расширяются все больше и больше: начинает развиваться общественное разделение труда.

Развитие обмена не останавливается на его развернутой форме. Родовые общины, приходящие в соприкосновение не с самими собирателями янтаря, а с их соседями, — так же получают в обмен за свои продукты янтарь, который приобретает этим путем все более и более широкое распространение. Вместе с тем его общественная роль развивается дальше. Часто возникают такого рода случаи.

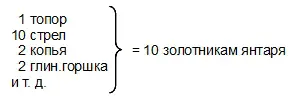

Допустим, что производитель топора, нуждающийся в горшках, не встречается с производителем горшков, которому был бы нужен топор. Он сталкивается зато с целым рядом других продавцов. Один предлагает ему за топор копья, другой стрелы, третий янтарь и т. д. Как ему быть? Подумавши немного, он берет янтарь. И это вполне понятно: топор ему не нужен, а на янтарь спрос большой, — дикари, подобно детям, весьма любят и ценят украшения, — и вероятность обменять его на горшки несравненно больше, чем вероятность встретить производителя горшков, нуждающегося в топоре. Так же в подобных обстоятельствах рассуждают и поступают другие товаропроизводители. Янтарь оказывается особенным товаром, который все берут наиболее охотно; и в конце-концов это входит в привычку, — всякий товар сначала обменивают на янтарь, чтобы потом уже за него получить необходимые продукты. Непосредственный обмен мало-по-малу исчезает, янтарь становится постоянным и обязательным промежуточным звеном — орудием обмена или средством обращения товаров . Форма обмена при этих условиях получает такой вид.

При этом, естественно, и ценность всякого товара привыкают измерять и выражать через ценность того же янтаря, как и легко видеть из самой формулы. Янтарь, следовательно стал мерилом ценности . Как постоянный, необходимый участник во всяком акте обмена, он может быть назван всеобщим товаром .

Такой товар называется денежным ; а сама третья форма обмена — развитой или денежной формой.

Меновая ценность, выраженная в денежной форме, называется ценою .

3. Деньги

История денежной формы обмена представляет последовательную смену различных товаров, выступающих в роли денег.

Вначале роль эта всюду доставалась на долю распространенного по тем или, другим причинам товара, были ли это янтарь, кожи, соль, бобы, какао, особенные раковины и т. д. И в настоящее время у различных диких племен приходится очень часто наблюдать употребление в качестве денег тех товаров, которые являются в данной местности наиболее постоянными предметами ввоза или вывоза, причем в двух соседних деревнях нередко оказываются различные денежные товары. В странах кочевого быта деньгами чаще всего был скот . В южной Европе так было еще веков за 10 до P. X.: в народных греческих поэмах Гомера можно найти оценку медного треножника в 12 быков, золотых доспехов — в 100 быков, и т. п. У некоторых народов даже само название денег происходит от названия скота. Латинское pecunia (пекуния) несомненно происходит от слова pecus, что значит — скот. Название индийского денежного знака «рупия» и русского рубля тоже производится от корня, образующего и название скота.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: