Александр Марков - Путешествия к Луне

- Название:Путешествия к Луне

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Физико–математическая литература» МАИК «Наука/Интерпериодика»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9221-1105-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Марков - Путешествия к Луне краткое содержание

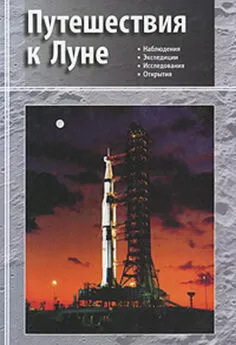

Книга рассказывает о Луне: о ее наблюдениях с помощью телескопа, об изучении ее поверхности и недр автоматическими аппаратами и о пилотируемых экспедициях астронавтов по программе «Аполлон». Приведены исторические и научные данные о Луне, фотографии и карты ее поверхности, описание космических аппаратов и детальный рассказ об экспедициях. Обсуждаются возможности изучения Луны научными и любительскими средствами, перспективы ее освоения. Книга предназначена тем, кто интересуется космическими исследованиями, приступает к самостоятельным астрономическим наблюдениям или увлечен историей техники и межпланетных полетов.

На лицевой стороне переплета: ракета «Сатурн-5» перед своим первым стартом. Раннее утро 9 ноября 1967 г. Готовится беспилотный запуск «Аполлона-4» на околоземную орбиту.

На последней стороне переплета: фото убывающей Луны, полученное 15 января 1999 г. с помощью 67–мегапиксельной камеры, установленной на 2,2–метровом телескопе Европейской южной обсерватории в Чили (ESO Press Release 02/99. http://www.eso.org/public/outreach/press‑rel/pr-1999/pr-02–99.html).

На переднем форзаце: вид Земли с орбиты. Снимок выполнен экипажем «Аполлона-11» в начале лунной экспедиции.

На заднем форзаце: панорама Луны, восходящая Земля и командный модуль «Аполлона-16». Снимок сделан с посадочного модуля после разделения.

Путешествия к Луне - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Неизвестно, сколько инструментов, изготовленных Липперсгеем и, возможно, другими голландскими мастерами, разошлось в конце 1608 и начале 1609 гг. по Европе «неофициально». В частности, главный астроном Ансбаха Симон Мариус (1573–1624) пишет, что приобрел телескоп у некого голландца и с лета 1609 г. начал исследовать небо. Однако результаты этих исследований пока не обнаружены.

Перечисленные выше первые наблюдения Луны в телескоп являются лишь историческими предположениями. К тому же следует различать ситуации, когда человек просто взглянул на Луну через телескоп первым и когда он первым начал изучать ее систематически, например, делать зарисовки увиденного.

Первые документированные наблюдения Луны провели 26 июля 1609 г. (по нашему календарю это было 5 августа 1609 г.) английский математик Томас Хэрриот и его помощник Кристофер Тук. Слухи об изобретении Липперсгея, дошедшие из Голландии осенью 1608 г., побудили Томаса Хэрриота (а также Галилея) построить собственный телескоп. Хотя Томас Хэрриот узнал об изобретении телескопа почти на полгода раньше Галилео Галилея, оба этих ученых построили собственные инструменты почти одновременно, в начале лета 1609 г. Это несколько странно, поскольку Томас Хэрриот, в отличие от Галилея, был оптиком с большим практическим опытом. Он раньше Снел- лиуса открыл закон преломления света. Он рассчитал положение первой радуги от водяных капель, измерил показатели преломления воды, стекла, спирта и некоторых других веществ, составив подробные таблицы. Об этом он рассказал в своих письмах Иоганну Кеплеру еще в 1606 г.

Роль Хэрриота в первых телескопических исследованиях Луны малоизвестна. В основном это связано с тем, что он почти не публиковал свои труды, хотя и оставил большой научный архив — около 10 000 страниц! Между прочим, Хэрриоту мы обязаны математическими символами > и <. Телескоп, с помощью которого он начал наблюдения Луны, был, вероятно, не очень совершенным. Во всяком случае, он имел увеличение не более 5–7 раз. Первая зарисовка Луны, сделанная Хэрриотом 26 июля 1609 г., почти не содержит деталей. Кратеров на ней не изображено, хотя линия терминатора показана неровной, с несколькими выступами. Это говорит о том, что Хэрриот, вероятно, видел лунные горы. Томас Хэрриот возобновил телескопические наблюдения и зарисовки Луны только через год и то, возможно, под влиянием слухов о замечательных открытиях Галилея.

Галилео Галилей узнал об изобретении телескопа голландцами в июне 1609 г., о чем он пишет в своем «Звездном вестнике». Галилей быстро разобрался в сути открытия и уже в июле начал создавать свои первые инструменты: он был владельцем небольшой мастерской. В конце августа 1609 г. он демонстрирует свой телескоп в Венеции знатным гражданам города и главе правительства, дожу Леонардо Донато. Свои первые регулярные наблюдения Луны Галилей, вероятно, начал вести с 30 ноября 1609 г., хотя в «Звездном вестнике» он указывает дату первых наблюдений 7 января 1610 г. К тому времени он уже имел инструмент, позволяющий достичь примерно двадцатикратного увеличения.

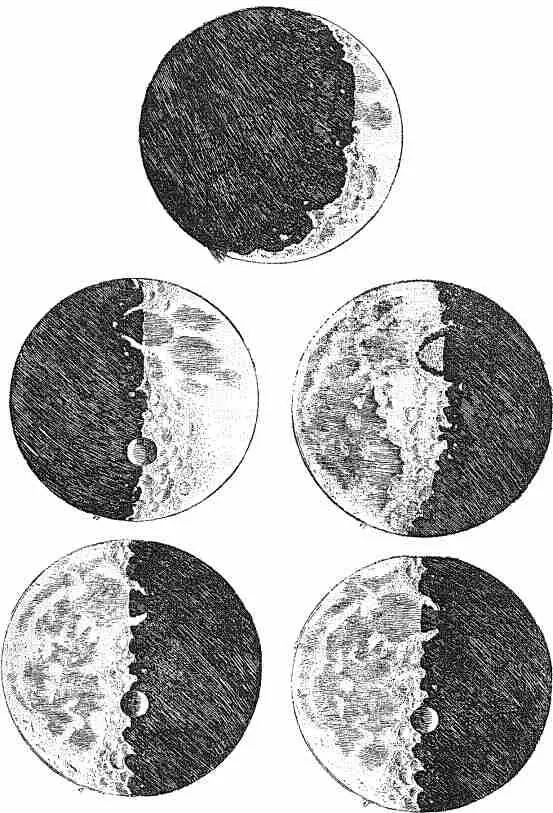

Важно, чтобы ученый, идущий к открытию, был профессионально и психологически подготовлен к нему. Возможно, подобное имело место с Галилеем при открытии лунных кратеров. Галилео не был чужд изящных искусств, ведь он был сыном Винченцо Галилея — музыканта и композитора, чьи произведения исполняются и в наше время. Галилео изучал теорию перспективы и тени по книге Альбрехта Дюрера «Обучение системе мер» (1528 г.), был членом академии художеств Флоренции и имел множество друзей среди художников. Его способности к рисованию помогли ему правильно понять и квалифицированно отобразить на бумаге то, что он увидел на поверхности Луны. О том, как непросто было изобразить Галилею увиденное, говорят его первые зарисовки Луны (рис. 2.5). Крупный кратер на терминаторе однозначно не отождествляется: возможно, это Альбатениус, но некоторые считают, что это Птолемей. Во всяком случае, его относительный размер на рисунке заметно больше истинного. Дело в том, что поле зрения телескопа Галилея было слишком малым, чтобы наблюдать всю Луну; он мог только приблизительно соразмерить увиденное в телескоп с полным диском Луны.

Рис. 2.5. Зарисовки Луны, опубликованные Галилеем в его «Звёздном вестнике» (март 1610 г.). На двух нижних и левом среднем рисунках на терминаторе ниже центра, вероятно, изображен кратер Альбатениус или Птолемей. В любом случае относительный размер этого кратера преувеличен.

Галилей не только открыл неровности лунной поверхности; он также, говоря современным языком, сделал этому открытию и другим своим астрономическим результатам быструю и солидную рекламу, опубликовав спустя всего несколько месяцев после начала наблюдений книгу «Звездный вестник». Галилей первым описал лунные кратеры — наиболее распространенный тип поверхностных структур не только Луны, но и других тел без атмосферы. Он считал, что хорошо видимые на Луне даже без телескопа темные пятна могут быть участками безводных низин. Он первый использовал метод определения высоты возвышенности по длине тени применительно к лунным горам и дал правильное объяснение тому, что Луна в полной фазе выглядит плоской за счет шероховатости ее поверхности.

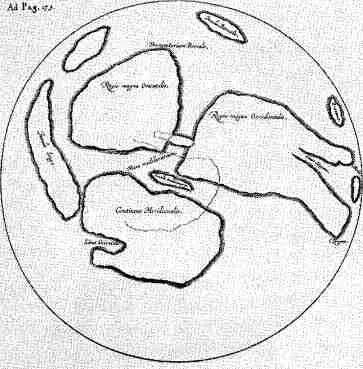

Рис. 2.6. Карта Луны, авторство которой приписывается Уильяму Гильберту, жившему до изобретения телескопа.

В некоторых источниках утверждается, что применительно к Луне слова «море» и «материк» были впервые использованы Иоганном Кеплером. Однако можно определенно говорить, что эти названия стали применяться значительно раньше, со времен Древней Греции. До сих пор темные участки лунной поверхности традиционно называют морями, а более светлые области — материками, хотя все понимают условность этой терминологии.

Начала лунной картографии теряются в веках. Если картой считать схематическое изображение крупнейших альбедных неоднородностей лунного диска с данными им названиями, то можно говорить, что первые карты Луны появились до изобретения телескопа. Известны зарисовки полной Луны с названиями нескольких образований, сделанные примерно в 1603 г. Уильямом Гильбертом (1544–1603) — первооткрывателем земного магнетизма. К сожалению, эти зарисовки были опубликованы лишь в 1651 г. На рисунке Гильберта можно угадать знакомые очертания лунных морей. Некоторым из них Гильберт дал названия. Например, область «Regio Magna Orientalis» легко отождествляется с Морем Дождей, a «Britannia» — с Морем Кризисов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: