Джордж Джонсон - Десять самых красивых экспериментов в истории науки

- Название:Десять самых красивых экспериментов в истории науки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:М.: КоЛибри, 2009. — 224 с.

- Год:2009

- ISBN:978-5-389-00586-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джордж Джонсон - Десять самых красивых экспериментов в истории науки краткое содержание

В наше время научные открытия совершатся большими коллективами ученых, но не так давно все было иначе. В истории навсегда остались звездные часы, когда ученые, задавая вопросы природе, получали ответы, ставя эксперимент в одиночку.

Джордж Джонсон, замечательный популяризатор науки, рассказывает, как во время опытов по гравитации Галилео Галилей пел песни, отмеряя промежутки времени, Уильям Гарвей перевязывал руку, наблюдая ход крови по артериям и венам, а Иван Павлов заставлял подопытных собак истекать слюной при ударе тока.

Перевод опубликован с согласия Alfred A, Knopf, филиала издательской группы Random House, Inc.

Десять самых красивых экспериментов в истории науки - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

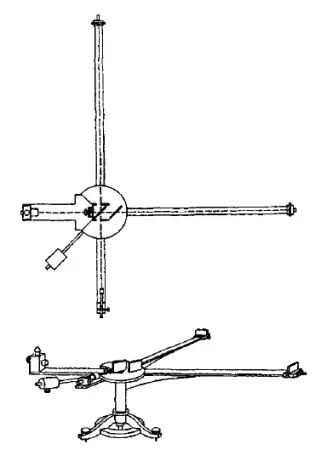

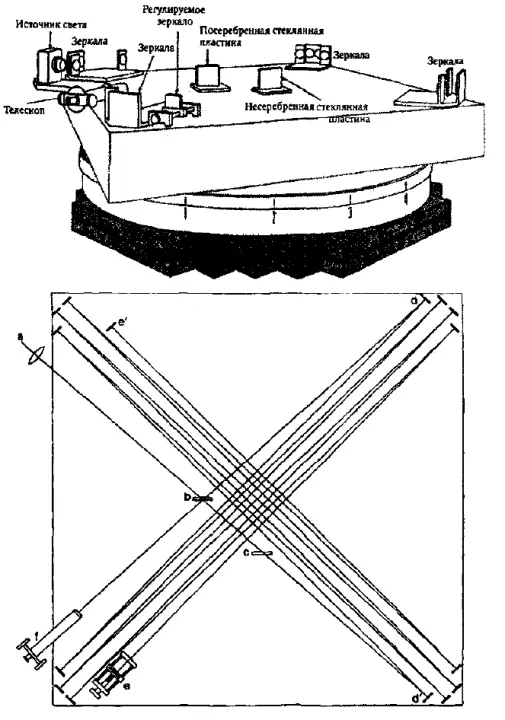

В результате получится эффект интерференции наподобие того, который был описан Томасом Юнгом: череда темных и светлых полос. Если повернуть установку на девяносто градусов по отношению к «эфирной реке», то полосы подвинутся. Учитывая скорость движения Земли по отношению к эфиру, а также длину волны, Майкельсон предсказывал, что смещение будет равно одной десятой ширины интерференционной полосы, причем он был уверен, что это расстояние сможет измерить без труда.

При таком тонком эксперименте любая вибрация могла сместить луч и исказить результаты.

(«Прибор был таким точным, — писал он позднее, — что если шагать по тротуару на расстоянии 100 метров от обсерватории, то интерференционная картинка совершенно исчезнет!») Чтобы интерферометр не испытывал колебаний, Майкельсон закрепил его на каменном причале, а чтобы латунные кронштейны не расширялись и не сокращались от разницы температур, он защитил их бумажными коробами и даже хотел всю установку засыпать тающим льдом. Однако и эти предосторожности не помогли. Доносившийся шум Берлина не давал проводить измерения до полуночи.

В поисках более спокойного места он переместился в Потсдам и установил свое оборудование в подвале Астрофизической обсерватории. Поначалу ему казалось, что, переориентируя прибор, он получает существенный сдвиг в интерференционной картинке, но потом он обнаружил, что виной всему — нечаянный изгиб латунных кронштейнов. Он переделал поворотный механизм, обеспечивающий большую легкость движения, и повторил эксперимент.

День за днем он повторял измерения, по-разному разворачивая интерферометр, пока не убедился, что смещение интерференционных линий не превышает одной сотой их ширины, которое он из-за малой его величины отнес к экспериментальной ошибке. Было уже начало апреля, когда направление движения Земли и всей Солнечной системы совпадало, поэтому скорость Земли по отношению к эфиру должна быть максимальной, однако сколько-нибудь заметного эффекта не наблюдалось. В 1881 году в письме своему спонсору Беллу он сообщал о получении отрицательного результата. Майкельсон пояснял, что это можно рассматривать как подтверждение отсутствия эфира. Однако эфир должен был быть! Некоторые ученые полагали, что просто сам эксперимент неудачно поставлен. Может быть эфир, двигаясь вокруг Солнца, замедлял свое движение вблизи Земли. В самом центре урагана никогда не бывает ветра. Но что бы там ни говорилось, а Майкельсон не сомневался в своих выводах. Позднее Белл напишет: «Я был очень высокого мнения о его способностях, но, думаю, что и он о своих — тоже».

У Майкельсона оставалась надежда, что замедление эфира будет неполным и по «звездному занавесу» можно будет судить о движении Земли. Такая вероятность уже высказывалась в начале XIX века французским ученым Франсуа Араго, который пытался измерить скорость звездного света, достигающего Земли. Араго предположил — и весьма оправданно, — что скорость будет меняться в зависимости от того, приближается к нам или удаляется от нас источник света. На конце телескопа он установил призму, полагая, что лучи с большей скоростью будут отклоняться на меньший угол, чем лучи с меньшей скоростью. Он был очень удивлен — в любое время года угол отклонения оказывался одним и тем же.

Араго заключил, что наши глаза замечают изменения только в очень узком диапазоне скоростей и что лучи вне этого диапазона остаются невидимыми. Однако его коллега Огюстен Жан Френель выдвинул другое объяснение: поскольку эфир беспрепятственно проходит через молекулярные трещины материи, небольшое его количество прилипло к призме Араго. Это и сводит на нет тот эффект, который пытался обнаружить Араго. Когда Земля движется по направлению к звезде, ее свет действительно будет достигать призмы с большей скоростью, но затем он будет замедляться на аналогичную величину эфиром, находящимся внутри стекла. Сей результат справедлив, по утверждению Френеля, для любой прозрачной среды и зависит от коэффициента преломления, с помощью которого определяется, насколько замедляется и искривляется луч. Поэтому эфирное замедление будет более заметно в воде и совершенно несущественно в воздухе.

В 1882 году, после творческого отпуска, проведенного в Европе, Майкельсон совсем ушел с флотской службы и стал преподавателем Кейсовской школы прикладных наук в Кливленде, которая в тот момент только открылась. В первый год своего пребывания там ему удалось измерить скорость света в вакууме (которая оказалась равной почти 299 852 км/с). Затем с человеком, с которым он познакомился в поезде на пути в Монреаль, он стал заново обдумывать эксперимент с эфиром.

Эдвард Морли, химик из близлежащего Западного резервного университета, был в науке таким же щепетильным, как и Майкельсон. Оба сразу договорились, что бессмысленно повторять попытку с определением абсолютного движения Земли, не проверив предварительно гипотезу Френеля о том, что звездный фон в пространстве фиксирован, и замедляются только небольшие количества эфира, попадающие в прозрачные тела, причем эффект этот настолько слабо выражен, что им можно пренебречь. Усовершенствовав эксперимент, проведенный Физо, они приступили к прокачиванию воды по кольцевой трубе и, разделив один и тот же луч, направили одну его половину по течению воды, а другую — против течения. В результате им удалось обнаружить, что вода действительно незначительно ускоряет или замедляет распространение света. (Необходимо отметить, что то, что они посчитали подтверждением гипотезы об эфирном замедлении, теперь объясняется с помощью специальной теории относительности.)

Случилось так, что как раз посреди этого эксперимента Майкельсон затеял развод. Причины неясны, но этот брак никогда не был крепким. Ученый считал, что жена слишком много говорила и старалась всеми силами привлечь к себе внимание любой компании. Ей было скучно в Кливленде, она устала оттого, что муж постоянно приходил домой поздно, пропадая все время в лаборатории или еще где. Она жаловалась, что ему ничего не стоит истратить хозяйственные деньги на научную аппаратуру. И когда Майкельсон отправился в Нью-Йорк полечиться (разводиться), Морли был уверен, что он уже никогда не вернется к научной работе.

Однако Морли, похоже, выдавал желаемое за действительное (Майкельсон больше, чем кто-либо, держал его в черном теле). Не прошло и двух месяцев, как Майкельсон снова был в лаборатории, готовый возобновить эксперименты. Но тут его постигла очередная неудача. В 1886 году пожар разрушил Кейсовскую школу, и Майкельсону пришлось все, что пощадил огонь, перевезти в Западный университет. Но пришел день, когда эти двое решили, что они готовы, как выразился Морли, «уже наконец выяснить, распространяется ли свет во все стороны с одинаковой скоростью». Как и Майкельсон, он был уверен — ответ будет отрицательным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: