Е. Антипина - Новейшие археозоологические исследования в России: К столетию со дня рождения В.И. Цалкина

- Название:Новейшие археозоологические исследования в России: К столетию со дня рождения В.И. Цалкина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Языки славянской культуры

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-94457-157-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е. Антипина - Новейшие археозоологические исследования в России: К столетию со дня рождения В.И. Цалкина краткое содержание

Сборник включает статьи ведущих археозоологов и палеоэкологов России, исследования которых затрагивают различные аспекты изучения остеологических материалов из археологических памятников и естественных отложений.

Новейшие археозоологические исследования в России: К столетию со дня рождения В.И. Цалкина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

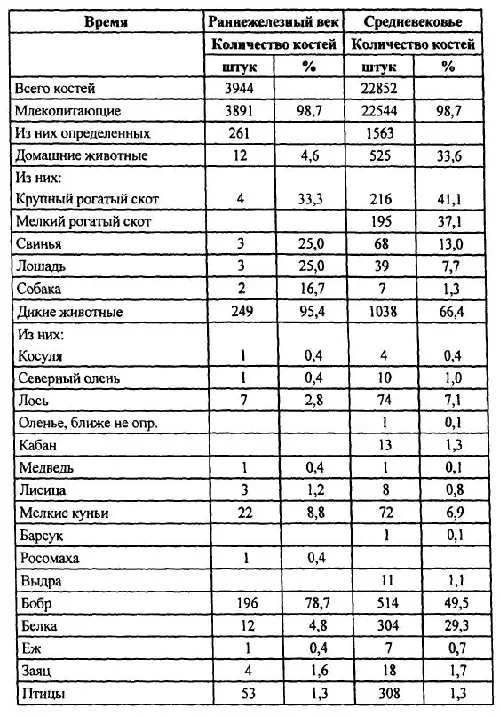

Таблица 5. Кости млекопитающих и птиц из культурного слоя Мининского археологического комплекса.

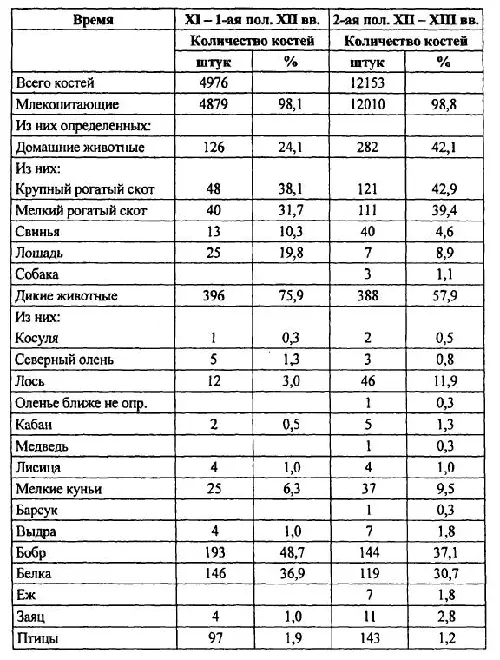

Часть материала, относящегося к средневековому времени, удалось разделить на два хронологических периода — с рубежа Х-ХI вв до 1-ой половины XII в. и со 2-ой половины XII в. до конца ХIII века, т. е. примерно по 150 лет (табл. 6). Остеологический анализ показал, что в средневековый период со временем увеличивалась доля остатков домашних животных, при сохраняющемся доминировании костей диких животных. В данный период отмечается увеличение доли остатков крупного и мелкого рогатого скота и двукратное уменьшение доли костей свиньи и лошади.

Таблица 6. Состав костей из Мининского археологического комплекса в средневековье.

Из изменений в составе остатков диких животных можно отметить увеличение доли костей лося и мелких куньих. Уменьшилась доля костей бобра и белки, хотя их остатки продолжают доминировать в остеологическом спектре.

Как уже отмечалось выше, изменение количество остатков какого-либо вида охотничьих животных в единицу времени свидетельствует об изменение величины его добычи. Для того, чтобы перейти от динамики добычи к динамике численности вида, можно попытаться воспользоваться тем же методом, который мы использовали при оценке численности промысловых видов прибрежных экосистем Берингоморья. Существенным отличием двух регионов является то, что на севере лесной полосы Европы уже в раннежелезном веке и тем более в средневековье были развиты производящие формы хозяйства и прежде всего скотоводство и земледелие. Тем не менее, как показал остеологический анализ, охота была одним из основных занятий местного населения и, по-видимому, этим видом деятельности занималось большинство населения. Таким образом, в данном случае нам кажется вполне допустимым использовать в качестве показателя численности населения и промысловых усилий мощность культурного слоя.

Всего на памятнике было раскопано 206 квадратов (1 м × 1 м × 0,1 м) относящихся к ХI-ХII вв. и 218 квадратов относящихся к XII–XIII вв., т. е. приблизительно в равном количестве. В данном случае подсчитывались только те квадраты, которые представляли постепенно накапливающийся культурный слой, т. е. без учета квадратов захватывающих ямы, погребения и различные конструкции, например печи. Другим показателем промысловых усилий могло бы быть количество охотничьих орудий. К сожалению, их было обнаружено не очень много, но примерно в равном количестве для каждого из периодов. Таким образом, если мы рассматриваем мощность раскопанных горизонтов как показатель численности населения поселения и, соответственно, как показатель промысловых усилий, а количество остатков животных как величину добычи, то для определения изменений вековой динамики численности промысловых животных нам необходимо подсчитать отношение этих двух показателей, являющимся по сути концентрацией костей на единицу объема культурного слоя. Еще более сложным вопросом является возможность использования такого же подхода для сравнения данных по раннежелезной и средневековой эпохам. По-видимому, все же, принципиальных изменений в способах промысла зверей в эти периоды не происходило.

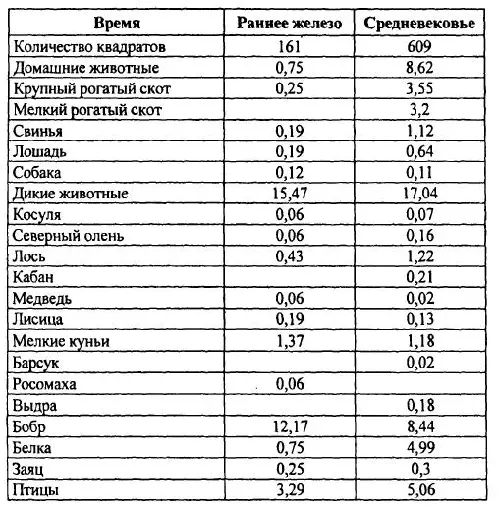

Сравнение изменения концентрации костей в раннежелезный век и средневековье показало (табл. 7), что количество остатков домашних животных в средневековье, по сравнению с раннежелезным векрмг увеличилось более чем в 10 раз, причем увеличение отмечается у всех домашних животных (за исключением собаки), хотя и в разной степени.

Таблица 7. Динамика концентрации костей (шт./м 3) в культурном слое Мининского археологического комплекса в раннежелезный век и средневековье.

Из основных промысловых видов трехкратное увеличение численности в средневековье отмечается у лося, что может быть связано с развитием подсечного земледелия и широким распространением вторичных лесов. Интересно отметить, что сходный порядок увеличения численности лося для этого периода получил и Н. К. Верещагин [ Верещагин, Русаков 1979] для Прибалтики. Некоторое уменьшение численности отмечается у таких пушных зверей как бобр, лисица, мелкие куньи. Почти 7-кратное увеличение концентрации костей белки вряд ли связано со столь значительным изменением ее численности. Вероятно, это определялось большим ее преследованием из-за повышенного интереса к беличьим шкуркам как эквивалента денег, экспортного товара и т. п.

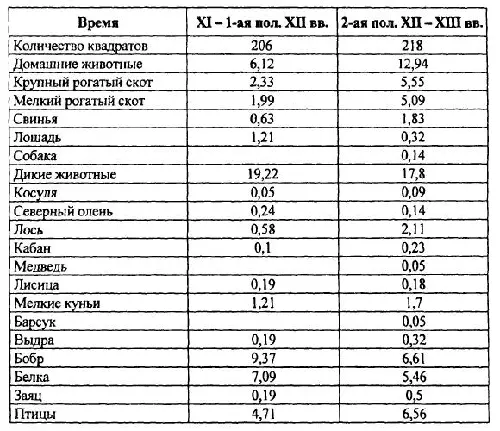

Таблица 8. Динамика концентрации костей (шт./м 3) в культурном слое Мининского археологического комплекса в средневековье.

Вычисление концентрации костей в различные периоды средневековья показало (табл. 8), что величина стада [8] В данном случае мы говорим о «стаде домашних животных», т. к. предполагаем, что их остатки принадлежат только разводимым на территории поселения животным.

домашних животных увеличилась во 2-ой половине XII–XIII вв., по сравнению с предыдущим периодом, почти в два раза. Двух- трехкратное увеличение численности отмечается у крупного и мелкого рогатого скота и свиньи. В тоже время отмечается резкое уменьшение роли лошади в питании населения. Аналогичные результаты получил и В. И. Цалкин [1956], который видит причину этого в изменении организации сельского хозяйства, т. е. перехода от подсечного земледелия к пашенному и использованию лошади преимущественно в качестве тягловой силы.

Из основных промысловых видов отмечается почти 4-кратное увеличение численности лося, что, как уже отмечалось, могло быть связано с увеличением площади вторичных лесов. Небольшое увеличение численности отмечается у мелких куньих, выдры, зайца. Незначительное уменьшение численности во 2-ой половине XII–XIII вв. было у бобра и белки.

Заключение

Чтобы сделать материалы современных археозоологов пригодными для экологических исследований следует охотничью добычу древних людей выражать скоростью накопления ее костей (СНК) на единице площади горизонтов культурного слоя, изучаемого поселения СНК = Nкв/tS. Для этого необходимо располагать их радиоуглеродными или точными археологическими датировками.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: