Е. Антипина - Новейшие археозоологические исследования в России: К столетию со дня рождения В.И. Цалкина

- Название:Новейшие археозоологические исследования в России: К столетию со дня рождения В.И. Цалкина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Языки славянской культуры

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-94457-157-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е. Антипина - Новейшие археозоологические исследования в России: К столетию со дня рождения В.И. Цалкина краткое содержание

Сборник включает статьи ведущих археозоологов и палеоэкологов России, исследования которых затрагивают различные аспекты изучения остеологических материалов из археологических памятников и естественных отложений.

Новейшие археозоологические исследования в России: К столетию со дня рождения В.И. Цалкина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

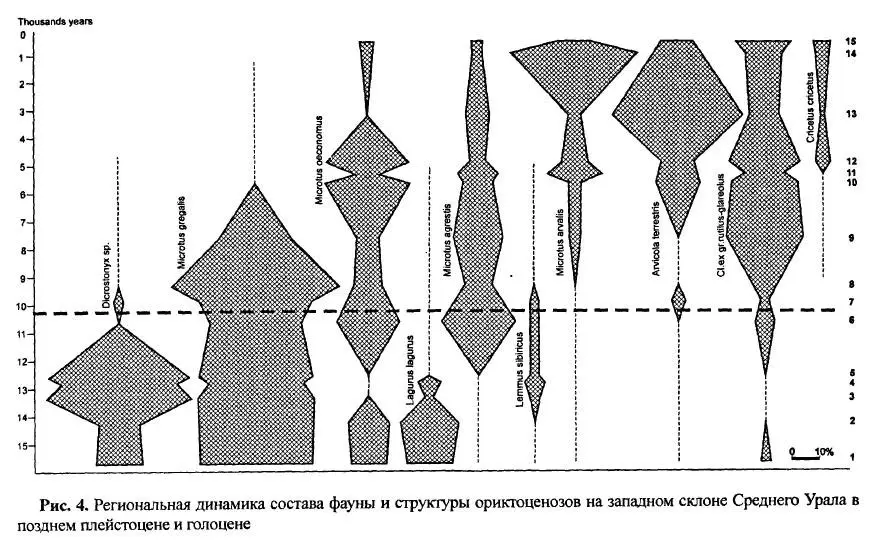

Комплекс типичной гиперборейной подзоныизвестен по многим местонахождениям Северного и Среднего Урала, от 60° до 56° с.ш. На рисунке 4 показаны доли основных видов в его составе на примере региональной фауны западного склона Среднего Урала. Для этого комплекса характерно высокое видовое разнообразие, при доминировании узкочерепной полевки (30–40 %). Вместе с копытным леммингом эти два вида составляли основу подзонального комплекса. Степная пеструшка, экономка и сибирский лемминг в разных локальных фаунах занимают также весьма заметное место. В локальных фаунах по всей подзоне устойчиво встречаются темная и водяная полевки, красная и красно-серая полевки, серый хомячок, степная пищуха. На контакте с южной подзоной известны единичные находки тушканчиков и желтой пеструшки; это явно экстразональные элементы, проникающие с юга. Среди крупных млекопитающих в этой подзоне встречались шерстистый носорог, пещерный медведь, мамонт, лошадь, северный олень, бизон и реже овцебык.

Региональная динамика этого комплекса, которая к нашему времени привела к формированию современного комплекса мелких млекопитающих, характерных для южной тайги с преобладанием лесных полевок и заметной долей полевок надвида обыкновенной полевки. Эта динамика прослежена на основании обобщения данных по 15 хроносрезам (рис. 4). Для характеристики были привлечены данные по 40 элементарным образцам, с общим числом щечных зубов мелких млекопитающих более 100 тысяч [ Смирнов 1992; 1993; 1995; Фадеева, Смирнов и др. 2000].

Всю прослеженную динамику можно разделить на два крупных этапа. Переход от одного к другому, как ни странно, проходит не по рубежу плейстоцена и голоцена, а приурочен к началу голоценового оптимума (около 7,5 тыс. лет). Именно здесь можно провести эволюционный рубеж в преобразовании регионального комплекса мелких млекопитающих. В течение всего первого этапа видом доминантом в ориктоценозах была узкочерепная полевка, уступившая на втором этапе роль доминанта лесным полевкам. Внутри первого этапа можно выделить три фазы развития, которым следует придать статус исторических смен. Эти фазы выделяются по смене субдоминантов. На первой фазе (16–14,5 тыс. лет) второе и третье место по относительной численности занимали копытный лемминг и степная пеструшка. На второй (14,5-11 тыс. лет) роль степной пеструшки в составе орикгоценоза резко сократилась, а копытный лемминг в середине этой фазы вышел на место содоминанта с узкочерепной полевкой. Далее его относительная численность резко сокращалась, и с плейстоцен-голоценового рубежа до середины голоценового оптимума его присутствие в составе ориктоценозов было едва уловимо. Третья фаза может быть обозначена как фаза деградации гиперборейного комплекса. Она продолжалась примерно до 7,5 тыс. лет. В ее начале узкочерепная полевка была сверхдоминантом (доля ее остатков превосходила 60 %), но затем, примерно за 2 тысячи лет она сократилась до 20 %. Степная пеструшка, как и ряд других видов из состава гиперборейного комплекса (сибирский лемминг, серый хомячок, степная пищуха) еще встречались, но, как и копытный лемминг, перешли в категорию редких видов.

С переходом ко второму (лесному) этапу развития региональный комплекс претерпевал несколько исторических смен. Сначала в нем доминировали зональные таежные виды с небольшой примесью экстазональных (степных), а затем азональных (луговых). Всплеск относительной численности Microtus arvalis можно трактовать как следствие развития агроландшафтов.

Комплекс южной гнперборейной подзоныобнаружен во многих пещерах горной части Южного Урала [Историческая экология… 1990]. Его северная граница совпадает с южным краем типичной подзоны, а южная — требует уточнения. Наиболее вероятно, она проходит на Урале по 52° с.ш. Для этого подзонального варианта гиперборейного комплекса на региональном уровне характерно резкое доминирование узкочерепной полевки (до 70 %), обилие экономки и степной пеструшки, при постоянном присутствии серого хомячка и копытного лемминга (до 10 %) и реже — сибирского лемминга. В составе регионального варианта комплекса отмечены также хомячок Эверсманна, два вида тушканчиков и два вида сусликов, степная пищуха, а на восточном склоне слепушонка. С его распадом в нижних поясах гор Южного Урала сформировался к современности южнотаежный комплекс, с примесью элементов европейских широколиственных лесов (желтогорлая мышь и садовая соня).

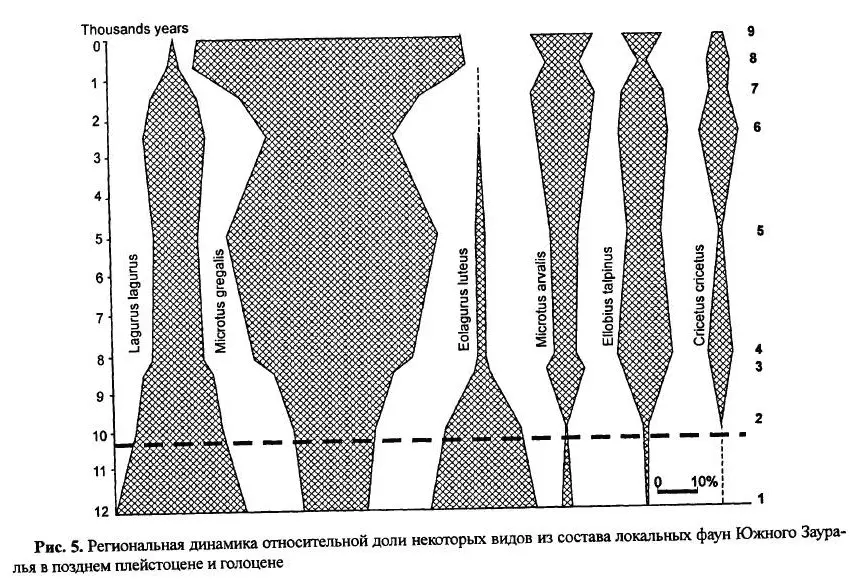

Фауны лесостепного, степного или полупустынногокомплексов в позднем плейстоцене не имели в своем составе ни копытных, ни сибирских леммингов, а другие виды мелких млекопитающих — почти все общие с южным вариантом гиперборейного комплекса. Они известны в Предуралье, Зауралье и Западной Сибири [ Зажигин 1980; Малеева, Стефановский 1988; Кузьмина, Смирнов и др. 2001; Кузьмина 2002]. В полевом сезоне 2002 года нами совместно с Е. А. Кузьминой и А. И. Улитко в Южном Зауралье, на междуречье рек Урал и Большой Кизил, были раскопаны отложения поздневалдайского и голоценового возраста в пещере Сыртинская с массовым остеологическим материалом и по крупным, и по мелким млекопитающим. На рисунке 5 приведены предварительные данные о динамике сообществ мелких млекопитающих Южного Зауралья в пределах современной степной зоны, полученные на базе обобщения сборов из 14 элементарных образцов, 4 местонахождений. Общее количество исследованных щечных зубов около 15 тыс. Первый хроносрез охарактеризован по материалам из условного горизонта 15 пещеры Сыртинская.

По составу доминатнов эту фауну (рис. 5, 1) можно назвать лагурусно-эолагурусной, а узкочерепная полевка занимает в ней по относительной численности третье место; ее следует отнести к типу фаун сухих степей и полупустынь. На плейстоцен голоценовом рубеже кардинальной трансформации фауны не наблюдается. В интервале от 10 до 8 тыс. лет происходит заметное сокращение доли остатков желтой пеструшки, небольшое уменьшение доли степной пеструшки и рост относительной численности слепушонки, обыкновенного хомяка, обыкновенной полевки. Узкочерепная полевка увеличивала относительную численность вплоть до 5 тыс. лет. На протяжении почти всего голоцена региональную фауну можно называть грегалисно-лагурусной, и только в историческое время она трансформируется в грегалисно-арвалисную. Весь комплекс имеющихся материалов позволяет предположить, что в южно-зауральском регионе процесс преобразования фауны мелких млекопитающих позднего валдая растянулся почти на весь голоцен и только к нашему времени достиг эволюционного уровня. Дальнейшие исследования в этом регионе должны уточнить масштабы динамики на отдельных хроносрезах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: