Е. Черных - Археология и естественнонаучные методы. Сб. статей

- Название:Археология и естественнонаучные методы. Сб. статей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Языки славянской культуры

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-9551-0099-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е. Черных - Археология и естественнонаучные методы. Сб. статей краткое содержание

Сборник научных статей посвящен итогам конференции «Археология и естественнонаучные методы», которая состоялась в Институте археологии РАН 1–3 ноября 2004 г. Конференция была посвящена памяти основоположника нового направления в археологии Борису Александровичу Колчину (1914–1984). В статьях сборника рассмотрены новейшие достижения в таких направлениях применения естественнонаучных методов как древняя металлургия и металлообработка, дендрохронология, палеоботаника, палеозоология.

Археология и естественнонаучные методы. Сб. статей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Самым древним из изученных этапов средневековья оказался VIII в. На протяжении этого столетия природная среда менялась, но амплитуды колебания климата были незначительными и составляли не более 1 °C в летнее время (Климате, Хотинский, Благовещенская, 1995). Уровень озера Ильмень был достаточно высокий, и из-под воды могли выходить только возвышенные участки территории. В это время общая облесенность окружающих ландшафтов не превышала 60 %. Древостой были образованы сосной, елью и широколиственными породами, такими как липа, дуб и реже вяз. Постоянно присутствовали кустарники: лещина, калина и в более сырых местообитаниях серая ольха и ива. Таким образом, ель, сосна, липа и дуб являлись основными лесообразующими породами коренных лесов. Среди луговой растительности преобладали неморально-бореальные виды, образующие луговые сообщества пойменных лугов.

В целом характер ландшафта еще до возникновения поселения на Городище был полуоткрытый, когда роль древесных пород иногда понижалась до 50 %. Однако можно отметить, что природные условия постоянно характеризовались увлажнением грунтов. В составе луговой растительности велика роль влажного разнотравья, представленного Filipendula ulmaria, различных Ranunculus sp., Rumex sp., Iridaceae, Apiaceae, Caryophyl-laceae, а также иногда в понижениях присутствует Typha.

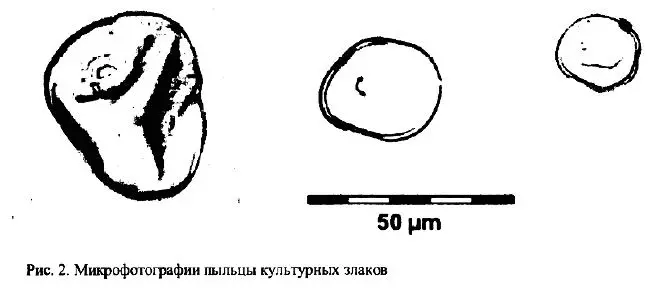

Около середины VIII в. произошло небольшое похолодание, которое привело к большей облесенности территории и уменьшению роли широколиственных пород. Вслед за этим началось постепенное потепление климата, которое продолжалось до конца VIII в. Конец VIII в., по существу является точкой отсчета начала заселения Рюрикова Городища. Об этом можно судить по резкой перестройке в характере растительного покрова территории, которая не могла произойти без влияния человека. Изменения проявились в резком уменьшении общей облесенности территории (содержание древесных пород сократилось до 30 %), а также в смене коренных хвойно-широколиственных лесов на производные леса из березы, при очень небольшом участии ели, сосны и широколиственных пород. Столь быстрое значительное уменьшение общей облесенности территории и смена доминантов леса могли быть связаны только с интенсивной вырубкой хвойных деревьев для хозяйственных нужд. В это время возросла роль открытых ландшафтов, которые по-прежнему были заняты лугами различного состава. Получили большое распространение мезофильные сообщества, обладающие наибольшей хозяйственной ценностью, но вдоль или вблизи водоемов по-прежнему существовала влаголюбивая растительность представленная рогозом, таволгой, василистником, щавелем, лютиками и осоками. Важно отметить появление пыльцы культурных злаков двух разновидностей, где одни формы имели сравнительно большие размеры зерен (45–60 μm), а другие заметно меньшие (от 25 до 35 μm) (рис. 2). Часто эти зерна находились в скоплениях, что косвенно может указывать на их близкую транспортировку.

Видовые определения пыльцы культурных злаков довольно сложная задача, поскольку она часто сильно смята и не имеет хорошо выраженной скульптуры зерен. Наиболее вероятно, что здесь обнаружена пыльца ячменя, пшеницы и, возможно, проса и ржи.

Начало IX в. по всем имеющимся данным характеризовалось небольшим похолоданием, когда облесенность территории вновь несколько увеличилась и достигла 40 %. В это время в составе лесов начала преобладать сосна, хотя возможно на более возвышенных участках местности были развиты смешанные подтаежные леса. Судя по присутствию культурных злаков, земледельческое освоение этой местности продолжалось. Луга различного состава по-прежнему играли заметную роль в ландшафте, что косвенно может указывать на значительную роль скотоводства. После некоторого перерыва следующий этап IX в. свидетельствует о понижении уровня в оз. Ильмень и всего его водосбора. Присутствие человека фиксируется уже в самом составе изучаемого слоя, где встречается много щепы и бересты. В то же время сам слой представлен иловатыми торфянистыми отложениями. Леса в это время занимали чуть меньшую площадь по сравнению с началом века. Однако именно эти леса в значительной степени являются индикаторами климата. Это был первый наиболее теплый этап, когда широколиственные леса из липы и реже дуба и клена преобладали в округе Городища. Луговая растительность была богата как мезофильными вилами, так и биоценозами влажного разнотравья. В целом эти условия могли быть благоприятны также для развития скотоводства. Вместе с тем помимо лугового разнотравья локачьно фиксируются особенности растительное ги торфяной толщи, где встречаются болотные кустарнички из сем. Ericaceae, появляется даже росянка (Drosera\ рогоз (Typha), а из кустарников в большом количестве присутствует ива. В период этого потепления климата увеличилась хозяйственная деятельность человека, что достаточно отчетливо проявилось как в изобилии сорных растений ( Plantago . Oiagraceae, различные виды Polygonum, Brassicaceae, Fagopintm , Malvaceae, С ichoriaсеас) (рис. 3), так и в нарушениях естественного залегания отдельных литологических слоев. В основании разреза были обнаружены сооружения из комков сизой и красной глины, созданные, по-видимому, для улучшения подхода ко рву в период накопления торфянистых и иловатых отложений. Заболоченность нижней части территории Городища сменилась еще большей обводненностью (вероятнее всего это был этап похолодания, приходящийся па середину IX в.). Существенные изменения климата сказались и на составе коренных лесов. Именно на этом временном уровне увеличились площади еловых, сосновых, елово-сосновых лесов с очень небольшой примесыо широколиственных пород, таких как липа, дуб, клен и лещина. Появились растения лесных опушек — Polygonum bistortae. Уменьшилось разнообразие лугового разнотравья. По-видимому, леса этого времени по характеру влагообеспечения, видового состава и особенностей почвенного покрова скорее можно определить как южнотаежные массивы, разнообразные по размерам и конфигурации.

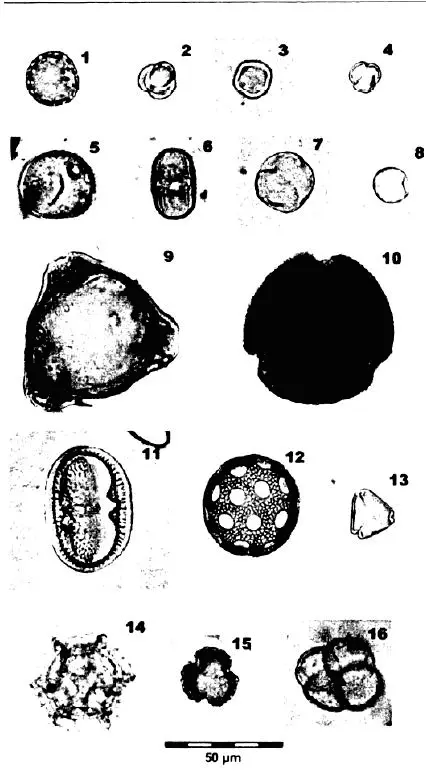

Рис. 3. Микрофотографии пыльцы травянистых растений из разрезов на Рюриковом Городище. 1 — Chenopodiaceae; 2 — Artemisia; 3 — Thalictrum; 4 — Filipendula; 5 — Planlago; 6 — Fabaceac; 7 — Rumex; 8 — Urtica; 9 — Oiagraceae; 10- Gcraniaceae; 11 — Centaurca; 12 — Caryophyllaceae; 13 — Rhamnus; 14 — Cichoriaceae; 15 — Astcraceae; 16 — Typha.

После некоторого перерыва во времени, также в IX в., условия окружающей среды вновь стали теплее и суше. Ров стал заболачиваться. Изменился и состав лесных сообществ. Их площади сильно сократились, в них господствующее положение снова стали занимать широколиственные породы. Хвойные леса по существу прекратили свое существование. Это определилось не только изменением климатических условий, но и интенсивной хозяйственной деятельностью человека. Независимо от этого процесса произошло некоторое увеличение роли земледельческого освоения территории, о чем свидетельствует появление в большем количестве пашенных сорняков. Это по существу является проявлением второго теплого периода IX в., который приходится на его вторую половину. Ближе к концу века климатическая обстановка постепенно начала меняться в сторону похолодания климата. Роль широколиственных пород резко сократилась. Эдификатором стала сосна, а на уровне 889 г. (дендрохронологическое определение Н.Б. Черных) увеличилась роль ели и березы. Преобразование растительного покрова в составе леса привело к изменению структуры безлесных сообществ. Так в это время соотношение лугов и сельскохозяйственных угодий стало почти одинаковым. Только в самом конце IX в. началось потепление климата. В лесах увеличилась роль широколиственных пород, в первую очередь липы, а также дуба клена и лещины. Состав растительных сообществ открытых местообитаний по-прежнему был достаточно разнообразен. Вероятно, что в это время населению Городища не приходилось в значительных количествах, а может быть и вообще заниматься сведением леса под пашню, т. к. почвы высокой поймы лучше всего подходили для сельскохозяйственных угодий. Однако хочется отметить тот факт, что постоянное присутствие мелких угольков в самих отложениях этого и последующих интервалов, и высокий процент содержания в спектрах иван-чая (сем. Onagraceae), которого в народе называют «пожарной травой», позволяет предполагать, что для улучшения качества пахотных угодий производился пал кустарников (см. рис. 3).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: