Михаил Беляков - Погода и ее предвидение

- Название:Погода и ее предвидение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство технико-теоретической литературы

- Год:1958

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Беляков - Погода и ее предвидение краткое содержание

В этой книге рассказывается о том, как работает служба погоды, как составляются карты погоды и как можно научно предвидеть изменения погоды. Но прежде мы познакомимся с основными понятиями синоптики — науки о погоде и её изменениях.

Погода и ее предвидение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

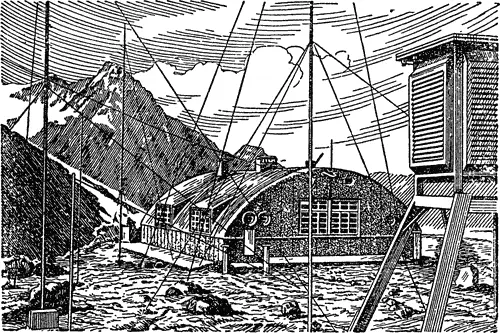

Вначале дело ограничивалось наблюдениями температуры воздуха, затем стали наблюдать за давлением, влажностью, ветром, облачностью и т. д., и не только непосредственно у земной поверхности, но и на разных высотах. Были созданы постоянно действующие пункты — метеорологические станции, оснащенные нужными приборами и располагающие специально подготовленными наблюдателями. Такие станции создавались как на равнине, так и в горах (рис. 1).

Рис. 1. Высокогорная метеорологическая станция.

Температура воздуха измеряется с помощью термометров, с точностью до 0,1 градуса, в специальных, хорошо продуваемых деревянных будках, а также непосредственно на поверхности земли. При этом записывают также наименьшую и наибольшую температуру в промежутках между наблюдениями.

Давление воздуха определяется по ртутному барометру. Для определения влажности воздуха применяются гигрометры, в которых используется свойство обезжиренных волос удлиняться при увеличении влажности воздуха. Для этой же цели применяются психрометры, состоящие из двух термометров: ртутный шарик одного из них покрыт полоской тонкой материи, конец которой опущен в стаканчик с водой. Показания «смоченного» термометра зависят от влажности полоски материи, а показания сухого — соответствуют температуре окружающего воздуха. По разности их показаний, которая тем больше, чем меньше влажность воздуха, по специальным таблицам определяется относительная влажность воздуха в процентах.

Скорость и направление ветра определяются флюгером.

Для непрерывной записи изменений давления, температуры и влажности воздуха применяются самопишущие приборы — барограф, термограф и гигрограф [2] Об устройстве этих приборов рассказано в брошюре В. К. Щукина , Штурм неба, «Научно-популярная библиотека» Гостехиздата.

.

Скорость и направление ветра на разных высотах метеорологи определяют путем наблюдений за полетом легких резиновых шаров, наполненных водородом — так называемых шаров-пилотов. На таких шарах на высоту поднимают также специальные приборы — радиозонды, которые автоматически передают по радио на землю данные о температуре, давлении и влажности воздуха.

В отдельных случаях для продолжительных исследований свойств воздушных масс наблюдатели с приборами поднимаются на свободных аэростатах. Такую же работу выполняют поднимающиеся на большие высоты автоматические стратостаты (без наблюдателей), снабженные самопишущими приборами.

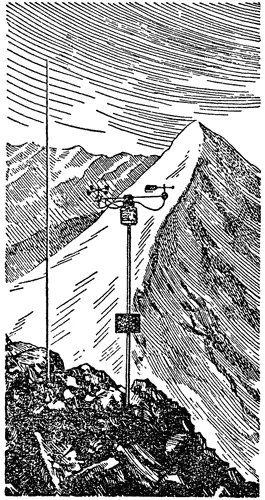

С развитием авиации стали широко применяться подъемы метеорологических приборов на самолетах. В последнее время метеорологические службы всех стран ведут большие работы по созданию дистанционных метеорологических приборов, передающих свои показания по проводам или по радио. В пустынных и горных местностях применяются автоматически действующие радиометеорологические станции, ведущие наблюдения без людей и передающие результаты по радио (рис. 2).

Рис. 2. Автоматическая метеорологическая станция.

Для подъема приборов на очень большие высоты применяют ракеты.

Новое средство для изучения атмосферы и ее процессов дала в руки метеорологов радиолокация [3] О радиолокации читайте в брошюре «Научно-популярной библиотеки» Гостехиздата: Ф. И. Честнов , Радиолокация.

. При помощи радиолокационных установок можно обнаруживать на значительных расстояниях ливневые осадки и грозы. Наконец, большое значение в практике исследований атмосферы имеют и так называемые косвенные методы исследований — наблюдения метеоров, изучение спектра ночного и сумеречного неба, спектра полярных сияний, распространения в атмосфере световых волн, звуковых волн и радиоволн.

На первых порах результаты метеорологических наблюдений использовались в основном только для изучения климата отдельных районов. Для этого на отдельных метеостанциях вычисляли средние величины отдельных метеорологических элементов за месяц и за год, что и давало возможность судить о среднем, обычном состоянии погоды в том или ином районе, т. е. о том, что мы называем климатом.

Такое изучение климата, основывающееся на накоплении результатов наблюдений за длительные сроки, продолжается и до сих пор.

В то же время, обрабатывая результаты наблюдений, метеорологи стали наносить их на географические карты, что давало наглядное представление о погоде на большой территории.

Изучая такие карты, метеорологи вскоре обнаружили, что условия погоды, наблюдающиеся в какой-либо день в одном районе, на другой день перемещаются в другой район, иногда на довольно значительное расстояние. Эта способность погоды перемещаться навела на мысль о том, что если непрерывно следить за ее движением, то можно будет предвидеть и вероятные изменения погоды по пути ее перемещения.

Эта задача была, однако, успешно решена только после появления телеграфа, при помощи которого можно быстро собирать сведения о погоде одновременно из разных пунктов.

В настоящее время во всех странах мира существует широко разветвленная сеть метеорологических станций, которые в соответствии с международными соглашениями производят наблюдения по определенной программе.

Результаты наблюдений станций передаются по телеграфу и радио в центральные метеорологические учреждения каждой страны и затем в виде сводок по радио для обмена с соседними странами. Это позволяет производить как бы «фотографирование» состояния погоды в один и тот же момент времени на большом пространстве. Наблюдения производятся на всех станциях через каждые два часа, т. е. 12 раз в сутки. В СССР сроками регулярных наблюдений являются 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21 и 23 часа московского декретного времени. Результаты наблюдений, поступающие в центры Службы погоды, наносятся на так называемые синоптические карты. Название это происходит от греческого слова «синопсис», что значит «обозрение». На синоптической карте можно обозревать состояние погоды за один и тот же момент времени на больших пространствах. Такие карты представляют собой «немые» географические карты, на которых бледной краской нанесены контуры материков, морей и рек и маленькими кружками обозначены пункты, в которых расположены метеорологические станции.

В зависимости от размеров охватываемой территории синоптические карты делятся на основные и дополнительные. Основные карты, охватывающие процессы на всей территории нашей страны, составляются четыре раза в сутки, по наблюдениям в 03, 09, 15 и 21 час. Эти карты являются основой для предсказания погоды на ближайшие сутки. По наблюдениям в сроки 01, 07, 13 и 19 часов составляются дополнительные карты; они охватывают меньшую территорию и служат для уточнения погоды в районах, близких к данному центру Службы погоды. Наконец, наблюдения в промежуточные сроки (05, 11, 17 и 23 часа) используются для выяснения, в случае надобности, подробностей развития того или иного процесса в ограниченном районе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: