Петр Толочко - Кочевые народы степей и Киевская Русь

- Название:Кочевые народы степей и Киевская Русь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алетейя

- Год:2003

- Город:Санкт-петербург

- ISBN:5-89329-579-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Толочко - Кочевые народы степей и Киевская Русь краткое содержание

Это первое в отечественной историографии исследование со столь широким хронологическим и тематическим охватом, базирующееся на комплексном анализе письменных и археологических источников. Перед читателем последовательно раскрываются страницы древней истории аваров, болгар, венгров, хазар, печенегов, половцев, монголо-татар — кочевых народов, противостоявших восточным славянам и Киевской Руси.

Для широкого круга читателей.

Кочевые народы степей и Киевская Русь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По хозяйственному укладу монголо-татары, как и их предшественники половцы, были типичными скотоводами. Карпини отметил, что «они очень богаты скотом, верблюдами, быками, овцами, козами, лошадьми. Вьючного скота у них такое огромное количество, какого, по нашему мнению, нет ни у кого в целом мире» [246] Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. С. 28.

. Согласно сообщению ал Асира, татары «не нуждаются в следовании за ними провианта и припасов, потому что при них овцы, коровы, лошади и другая скотина, и они ничем иным не питаются, как их мясом. Животные же их, на которых они ездят, сами разгребают землю копытами и едят корни растений» [247] Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. С. 3–4.

. Из сказанного следует, что монголо-татарское стадо содержалось круглый год на подножном корму. Кроме мяса монголо-татары питались также молокопродуктами. Рубрук сообщил интересные сведения о приготовлении кумыса, масла и способах их консервации. Сведения о кумысе как продукте питания половцев сохранили также русские летописи [248] ПСРЛ. Т. 2. Стб. 651.

.

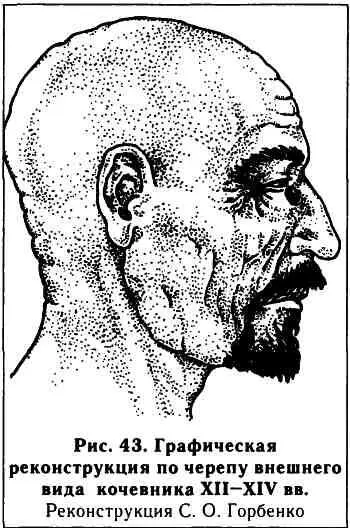

Что касается культурного облика монголо-татар, то проследить его специфичность практически невозможно. Речь может идти лишь о характерных особенностях культуры степного населения второй половины XIII — начала XIV в., этнически неоднородного, хотя и сливавшегося постепенно в единый новый этнос.

Исследователи отмечают некоторые изменения в этот период погребальной обрядности, находившие выражение прежде всего в конструкциях могил. Появляются ямы трапециевидные, с уступами и подбоями. Ориентация погребенных не отличается единообразием; наряду с западной встречается восточная, южная и даже северная. Мужские захоронения сопровождаются черепом и конечностями коня, уложенными в анатомическом порядке. Это указывает на сохранение древних традиций кочевых народов степей, обитавших здесь и до прихода монголо-татар. Как и раньше, в золотоордынское время погребения совершались, главным образом, в курганах древних эпох.

Интересна в этом плане группа погребений второй половины XIII–XIV в., исследованная И. Я. Стемиковским в 1896–1910 гг. в Тираспольском уезде Херсонской губернии. Она бесспорно может быть связана с новыми хозяевами восточноевропейских степей. Из дневниковых записей автора раскопок явствует, что это были преимущественно воинские захоронения. Совершены они в прямоугольных и трапециевидных ямах, иногда с подбоями, в деревянных гробах. Ориентировка погребенных не отличается единообразием. Наряду с западной(с отклонениями на север и юг), которая преобладала, имелись захоронения, ориентированные на восток (и также с отклонениями на север и юг). Слева от погребенных лежали скелеты лошадей, в зубах которых находились удила, а по бокам — железные стремена и пряжки от сбруи. Погребения содержали сравнительно богатый инвентарь. Кроме конской сбруи и снаряжения всадника в них находились предметы вооружения (кольчуги, сабли, кинжалы, колчаны из березовой коры и кожи, наконечники копий и стрел, боевые топорики), украшения (серебряные браслеты, бронзовые зеркала, железные пуговицы, серьги, поясные медные накладки). В ряде могил обнаружены джучидские монеты конца XIII–XIV вв. [249] Добролюбский А. О. Древности средневековых кочевников в Нижнем Поднестровье (материалы раскопок И. Я. Стемпковского) // Курганы в зонах новостроек Молдавии. Кишинев, 1984. С. 153–173.

Изумительные по составу инвентаря погребения поздних кочевников исследованы у села Каирка Каланчакского района Херсонской области археологической экспедицией, руководимой А. И. Кубышевым. В них выявлены: железные шлемы, сабли, кольчуги и панцыри, наручи, берестяные колчаны, седла, стремена, котлы, амфоры. Захоронения совершены в подкурганных ямах-подбоях в деревянных гробах.

Погребенный в кургане № 3 у села Каирка лежал вытянуто на спине головой на северо-восток. Руки вдоль туловища. Череп имеет явно выраженные монголоидные черты. При погребенном находились: железные сабля, булава-шестопер, нож, кольчуга, двуручная корчага, железные наручи, шлем. Под кистью левой руки — кожаный кошелек, а в нем — семь серебряных монет, под пальцами правой руки обнаружен небольшой сверток из шелковой ткани, в котором — железное огниво, кремень. Вдоль левого бедра — сложносоставной деревянный лук с остатками тетивы. Вдоль правой ноги — берестяной колчан со стрелами. Ниже колчана, около стопы правой ноги, стоял медный котел. В юго-западном углу подбоя находилось деревянное седло, украшенное костяными накладками, а также пара стремян. Удалось проследить остатки одежды из зеленоватой ткани, а также кожаные сапоги [250] Отчет о раскопках кургана № 3 у села Каирка Каланчакского района Херсонской области (ХАЭ. 1983/26) // Научный архив Института археологии НАН Украины. С. 214.

.

Еще один могильник позднесредневековых кочевников обнаружен у села Родионовка Акимовского района Херсонской области. Он представлял собой цепочку обособленных курганных групп, расположенных на плато правого берега реки Малый Утлюк, недалеко от Молочанского лимана. Регион Северо-Западного Приазовья традиционно служил для кочевников IX–XIV вв., в том числе и ногайских татар, местом зимовников. Не удивительно, что именно здесь находятся несколько десятков небольших позднекочевнических курганов.

О характере и обряде монголо-татарских захоронений яркое представление дает курган № 3, исследованный А. И. Куйбышевым у села Родионовка. Курган небольшой: высота его не превышает 0,3 м, диаметр равняется 17 м. Погребение совершено в яме с заплечиками прямоугольной формы, размером 2,65 х 0,9 м. Ориентировка: северо-восток — юго-запад. Над ямой лежали колеса от арбы, яма была перекрыта деревянными бруссками и досками, по-видимому, от той же арбы. На дне ямы находилось закрытое решетчатое гробовище, на крышке которого покоились сабля и сложносоставной лук. Между юго-западной стенкой и гробовищем найден берестяной колчан с семью стрелами. Рядом, но на бортовой доске, лежала железная булава на длинной деревянной рукояти. У головы погребенного стоял кувшин из красной глины, а у ног лежала упряжь верхового коня: седло, пара стремян, подпружная пряжка, удила, пряжка от уздечки, две костяные застежки пут.

В гробовище на камышовой подстилке в вытянутом положении на спине, головой на север, покоился скелет взрослого мужчины. Сохранились остатки его дорогих одежд с парчовым шитьем, высокие кожаные сапоги, края голенищ которых достигали бедер. У головы найдена серебряная серьга и шелковая кисточка от головного убора. Возле правого бедра лежала кожаная сумочка с рыболовным крючком, у левого — кожаный кошелек, а в нем — 32 серебряные монеты, чеканенные в Крыму в 40-х годах XIV в. На некоторых имелись надчеканенные значки, означавшие слово «хан». В ногах погребенного была положена туго свернутая кольчуга, под которой находились две небольшие чаши, изготовленные из медного листа [251] Отчет Херсонской археологической экспедиции за 1982 г. // Научный архив Института археологии НАН Украины. С. 19–25.

.

Интервал:

Закладка: