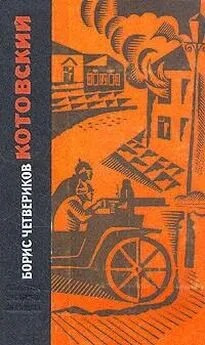

Борис Соколов - Котовский

- Название:Котовский

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-235-03552-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Соколов - Котовский краткое содержание

Новая книга известного писателя и историка Бориса Соколова посвящена легендарному человеку, которого в Бессарабии называли «последним гайдуком» и «атаманом Ада», — Григорию Ивановичу Котовскому. После 1917 года он превратился в не менее легендарного командира Красной армии и действительно народного героя Гражданской войны. В книге показано, что из многочисленных мифов, которыми обросло его имя, соответствует действительности, а что имеет с ними мало общего. Подробно рассказывается о таких известных эпизодах из жизни Котовского, как участие во взятии Одессы зимой 1920 года и в подавлении антоновского восстания в Тамбовской губернии летом 1921 года, объясняются причины его популярности, делается попытка раскрыть мотивы его загадочного убийства. Биография Котовского представлена на фоне истории России первой четверти XX века, в том числе и так называемого «Бессарабского вопроса».

Знак информационной продукции 16+

Котовский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В память усопших строят на дорогах мосты (подуры) или выкапывают колодцы (фынтыны)».

Котовский, хотя и не был молдаванином по крови, внешне на них очень походил. Григорий Иванович был брахицефалом, то есть короткоголовым человеком, у которого ширина головы близка к ее длине. Он носил длинные волосы и усы, но никогда не носил бороду, как настоящий молдаванин. Полысел он на сибирской каторге, возможно, из-за недостатка витаминов, после чего начал брить голову. Одевался по-молдавски (тогда, когда не приходилось прибегать к маскараду) — в кафтан, подпоясанный широким кожаным поясом (это была традиционная разбойничья одежда в Бессарабии из тех времен, когда за пояс обычно затыкали пару однозарядных кремневых пистолетов). Вот описание костюма Котовского во время одной из стычек с полицией: черный пиджак, барашковая шапка, сапоги, кожаный пояс, за который заткнуты два револьвера, тогда как третий атаман держал в руке. А вот что касается миролюбия, меланхолии и покорности, то эти качества молдаван на Котовского не распространялись. Он бы вполне мог жить если не беспечной жизнью бессарабского земледельца, то зажиточной, хотя и небеззаботной жизнью управляющего крупным имением. Нельзя сказать, что Котовский был ленив или чурался труда. Но он не любил подчиняться, работать на кого-то. Поэтому и влекла его разбойничья жизнь, где он был сам себе атаман и никому не подчинялся, ни царю, ни губернатору, ни Богу, ни черту. В юности он наверняка видел и веселые молдавские свадьбы, и грустные, обращенные в языческую древность молдавские похороны. Его отца наверняка похоронили по более скромному русскому обряду. Самому же Григорию Ивановичу устроили очень пышные государственные похороны. Не православные молдаванские, а вполне в языческом духе, когда набальзамированный труп новоявленного красного святого был торжественно водружен в специально построенный мавзолей. А вот веселую молдавскую свадьбу отпраздновать Котовскому так и не довелось. Женился он далеко от Бессарабии, в разгар Гражданской войны и на русской женщине, которая никогда не бывала в Бессарабии, и свадьба у них получилась более чем скромная, просто полуподпольная. Кстати сказать, памятуя рассказы о любвеобильности Григория Ивановича в молодые годы, трудно отделаться от мысли, что должна была быть у него зазноба и в Ганчештах, но выяснить мы это, вероятно, никогда не сможем. Первые 15 лет после смерти Котовского его родное село было за границей, да и потом биографы не пытались искать в этом направлении, поскольку в советское время это не слишком приветствовалось, да и вдова Котовского была жива. Ныне же такие поиски вряд ли имеют смысл, так как свидетелей уже точно не осталось.

Григорий Иванович хорошо знал румынский язык. В тех селах, где молдаване преобладали, они часто ассимилировали представителей других национальностей. Так, Л. С. Берг отмечал, что в родных Котовскому Ганчештах армяне перешли на румынский язык. Также омолдавилась часть украинцев, например, в Хотинском уезде. В то же время на крайнем юге Бессарабии часть молдаван подверглась украинизации. Но, как отмечал Л. С. Берг, «несмотря на то, что молдаванское население по культуре не стоит выше малорусского, активным элементом являются молдаване, пассивным — малорусы. В смешанных селениях сплошь и рядом попадаются малорусские семьи, где старшее поколение свободно говорит на родном языке, а младшее уже не умеет говорить, а иногда даже и не понимает. Нередко бывает трудно сказать, имеем ли мы дело с молдаванами, говорящими по-малорусски, или с малорусами, прекрасно объясняющимися по-молдавански». Григорий Иванович же свободно говорил и по-молдавански, и по-украински, и по-русски. Последнему способствовало то, что в Кокорозенском училище преподавание велось только на русском языке.

Котовский, как мы убедимся дальше, всю жизнь оставался приверженцем молдавской кухни. А вот религиозность основного населения Бессарабии никак не разделял, будучи атеистом, хотя и не слишком воинствующим.

После окончания сельскохозяйственного училища Котовский надеялся продолжить образование в Германии в одном из университетов. Для этого он особенно налегал в училище на немецкий язык и на агрономию. Но в 1902 году Манук-бей умер, и надежды на продолжение образования рассыпались. А иначе, вполне возможно, из Котовского получился бы толковый агроном и отличный управляющий имением. Ведь когда ему впоследствии приходилось, параллельно с бандитскими набегами и командованием кавкорпусом, выступать в роли управляющего хозяйством, им не могли нахвалиться и крупные бессарабские помещики, и высокие советские начальники. После 1918 года он, наверное, остался бы в занятой румынскими войсками Бессарабии, а в 1940 году, когда сюда пришла Красная армия, скорее всего, ушел бы за Прут вместе со своими хозяевами. И не было бы ни легендарного бессарабского разбойника, ни легендарного красного командира. Наверное, тогда бы жизнь Григория Ивановича сложилась куда спокойнее и благополучнее. Но тогда о нем не писали бы книг, не снимали бы фильмов, не называли бы его именем улицы и теплоходы. Никому он не был бы тогда интересен, кроме своих родных и близких. Котовскому, видно, не суждено было умереть в своей постели. И о своей судьбе он никогда не жалел.

Так или иначе, надо было самому зарабатывать на пропитание. Но у Котовского как-то не получалось делать это честным путем, хотя образование вполне позволяло заработать себе на хлеб с маслом.

Двадцатого декабря 1900 года, после успешного окончания училища, Григорий, как практикант, начал работать помощником управляющего в имении «Валя-Карбуна» близ станции Кайнары у молодого помещика Мечислава Скоповского, поляка по происхождению. Для того чтобы получить полноценный диплом об окончании сельскохозяйственного училища, требовалось пройти шестимесячную практику и заслужить положительный отзыв от владельца имения. Но уже через два месяца молодой управляющий был изгнан из «Валя-Карбуны» за обольщение жены помещика. В автобиографии Котовский так объяснял свой уход от Скоповского: «…И здесь с ужасающей ясностью сталкиваюсь с огромной нищетой того, кто создает все богатства помещику, с беспросветной жизнью батрака, с его 20-часовым рабочим днем; я сталкиваюсь с батраком, у которого нет во всей его тяжелой, кошмарной жизни ни одной светлой, человеческой минуты — с одной стороны, и со сплошным праздником, полной роскошью жизни, жизни паразитов, безжалостных, беспощадных эксплуататоров — с другой». Будто бы помещик прогнал его за то, что он слишком гуманно относится к батракам, которых, правда, по 20 часов в день трудиться никто не заставлял — иначе бы они просто спали в поле. Однако, учитывая, что некоторое время спустя Котовский оказался в имении того же Скоповского, вряд ли тот подозревал его в излишней симпатии к батракам. К тому же у нас есть полицейские материалы «разбойничьего» периода биографии Котовского. Тогда он в свободное от налетов время работал по подложным документам управляющим у разных помещиков, и все они подтвердили, что свои обязанности он исполнял образцово, всячески блюдя хозяйский интерес. Вряд ли он проявлял какое-то особое человеколюбие к крестьянам и в начале своей карьеры.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: