Марк Перельман - Наблюдения и озарения или Как физики выявляют законы природы

- Название:Наблюдения и озарения или Как физики выявляют законы природы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Книжный дом «ЛИБРОКОМ»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-397-02592-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Перельман - Наблюдения и озарения или Как физики выявляют законы природы краткое содержание

Все мы знакомы с открытиями, ставшими заметными вехами на пути понимания человеком законов окружающего мира: начиная с догадки Архимеда о величине силы, действующей на погруженное в жидкость тело, и заканчивая новейшими теориями скрытых размерностей пространства-времени.

Но как были сделаны эти открытия? Почему именно в свое время? Почему именно теми, кого мы сейчас считаем первооткрывателями? И что делать тому, кто хочет не только понять, как устроено все вокруг, но и узнать, каким путем человечество пришло к современной картине мира? Книга, которую вы держите в руках, поможет прикоснуться к тайне гениальных прозрений.

Рассказы «Наблюдения и озарения, или Как физики выявляют законы природы» написаны человеком неравнодушным, любящим и знающим физику, искренне восхищающимся ее красотой. Поэтому книга не просто захватывает — она позволяет почувствовать себя посвященными в великую тайну. Вместе с автором вы будете восхищаться красотой мироздания и удивляться неожиданным озарениям, которые помогли эту красоту раскрыть.

Первая часть книги, «От Аристотеля до Николы Теслы», расскажет о пути развития науки, начиная с утверждения Аристотеля «Природа не терпит пустоты» и эпициклов Птолемея, и до гелиоцентрической системы Коперника и Галилея и великих уравнений Максвелла. Читатель проделает этот огромный путь рука об руку с гениями, жившими задолго до нас.

«От кванта до темной материи» — вторая часть книги. Она рассказывает о вещах, которые мы не можем увидеть, не можем понять с точки зрения обыденной, бытовой ЛОГИКИ' о принципе относительности, замедлении времени, квантовании энергии, принципе неопределенности, черных дырах и темной материи. История загадочной, сложной и увлекательной современной физики раскроется перед читателем.

Итак, вперед — совершать открытия вместе с гениями!

Наблюдения и озарения или Как физики выявляют законы природы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Методы получения низких температур и сжижения газов исследовались уже довольно долго, но ожижить удавалось лишь небольшие их количества. Только Камерлинг-Оннесу удалось создать заводскую установку, которая производила 4 литра жидкого водорода в час. (Впервые его получил в 1898 г. в мизерных количествах Дж. Дьюар, температура кипения жидкого водорода составляет -252,77 °C, или 20,38 К, т. е. градусов по шкале абсолютных температур Кельвина.)

А через два года Камерлинг-Оннесу впервые удалось ожижить гелий при температуре всего лишь на 4 К выше абсолютного нуля (-273,15 °C) — многие ученые сомневались, что это вообще достижимо. Ну а с помощью жидкого гелия ему удалось достичь еще более низких температур: 1,38 К в 1909 г. и 1,04 К в 1910 (за это стремление достигать все более низких температур сотрудники Камерлинг-Оннеса называли его «господин абсолютный нуль» [19] С тех времен техника получения низких температур шагнула далеко вперед. В 1989 г. в Хельсинкском технологическом университете (Финляндия) группой Олли Лоунасмаа (р. 1930) была достигнута температура 2-10 -9 К (двухмиллиардная часть градуса выше абсолютного нуля). Интерес к таким температурам обусловлен тем, что во многие соотношения входит отношение абсолютных температур, так что снижение температуры, скажем, от одной миллионной к одной десятимиллионной градуса может привести к наблюдению того же порядка новых явлений, как переход от 1000 к 100 градусам Цельсия.

). Однако сама по себе задача достижения низких температур не была его главной заботой — он хотел исследовать свойства веществ при таких температурах. Для этого изучались спектры поглощения элементов, фосфоресценция различных соединений, вязкость сжиженных газов и магнитные свойства веществ. Дело в том, что с понижением температуры затухают случайные колебания и вообще движения атомов и молекул, которые затеняют суть некоторых явлений, и это может, по любимому выражению Камерлинг-Оннеса, «приподнять завесу, которую простирают над внутренним миром атомов и электронов тепловые движения при обычных температурах».

Наиболее поразительное открытие Камерлинг-Оннес сделал в 1911 г., причем совершенно случайно: он исследовал, как с понижением температуры уменьшается электрическое сопротивление металлов, и вдруг обнаружил, что при определенных, очень низких температурах электрическое сопротивление некоторых металлов (ртути, затем свинца и др.) полностью исчезает: можно в кольцо из такого металла запустить какой-то ток, и он будет годами, если не поднимется температура, течь в нем безо всяких потерь. (Представляете, какой идеальный аккумулятор, а с ним и электромобиль можно, в принципе, создать на основе этого эффекта!)

Это явление Камерлинг-Оннес назвал сверхпроводимостью, он предположил, что объяснение сверхпроводимости будет дано квантовой теорией, но так его и не дождался — оно было дано только через 46 лет. Явление сверхпроводимости бросило вызов физикам и не было, по-видимому, ни одного, кто ни пытался бы как-то его понять, но все усилия оставались тщетными. Требовались совершенно оригинальные, «безумные», по определению Н. Бора, идеи — мы к ним вернемся чуть позже.

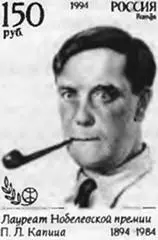

Петр Леонидович Капица (1894–1984, Нобелевская премия 1978 г.) в 1921–1934 годах работал в Англии с Э. Резерфордом. Там он в 1924 г. создал устройство с магнитным полем напряженностью в 0,5 миллиона гаусс — рекорд, продержавшийся до 1956 г. Затем он переключается на физику низких температур, и в 1932 г. специально для него в Кембридже строится Мондовская лаборатория Королевского общества. Однако во время очередного ежегодного приезда в СССР в 1934 г. у него отбирают иностранный паспорт и заставляют остаться в Москве.

В 1935 г. после ряда ходатайств и переговоров для него в Москве открывается Институт физических проблем, а Резерфорд добивается перевоза к нему всего оборудования кембриджской лаборатории (его привез сам П. Дирак): Капица может продолжать работу.

Здесь он завершает конструирование и постройку турбодетандера — мощной установки сжижения газов. Со времен Г. Дэви охлаждение газа проводили откачкой газа — его внутренняя энергия при этом тратится на расширение, и газ охлаждается, если же откачивается газ над поверхностью жидкости, то охлаждение происходит благодаря затратам энергии на испарение. В установке Капицы расширяющийся газ совершает добавочную работу, вращая турбину, и поэтому его температура понижается быстрее — таким образом возникает возможность получения промышленных количеств жидкого воздуха и его отдельных компонент [20] Таким образом, Капица смог, постепенно конденсируя воздух, делить его на составные части и выделять чистый кислород. Это было очень важным техническим достижением, потому что применение технологии кислородного дутья в металлургии, которое Капица со своими сотрудниками очень быстро наладил сыграло громадную роль во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг… обеспечив лучшую броню советских танков по сравнению с противником.

.

Газообразный гелий переходит в жидкое состояние при охлаждении до температуры ниже 4,2 К (т. е. ниже -269 °C). И тут. продолжая изучение свойств жидкого гелия. П.Л. Капица в 1938 г. вдруг обнаруживает совершенно неожиданный эффект: при охлаждении жидкого гелия ниже температуры в 2,17 К (т. е. ниже -270,96 °C) гелий или какая-то его часть, которую Капица назвал гелием-II, в отличие от обычного гелия-I, начинает проявлять необычайные свойства.

Гелий-II протекает сквозь мельчайшие отверстия с такой легкостью, будто у него полностью отсутствует вязкость — он может проходить через капилляры так, словно сопротивление его течению скачком падает до нуля. (Важно подчеркнуть, что это не какое-нибудь очень-очень малое значение сопротивления, а точно нуль!) Он поднимается по стенке сосуда, словно на него не действует сила тяжести, и обладает теплопроводностью, в сотни раз превышающей теплопроводность меди — Капица назвал гелий-II сверхтекучей жидкостью. Но при проверке стандартными методами, например измерением сопротивления крутильным колебаниям диска с заданной частотой, выяснилось, что гелий-II не обладает нулевой вязкостью.

Полное объяснение явлению сверхтекучести дал Л. Д. Ландау [21] В это время, в основном благодаря хлопотам Капицы и под его поручительство, Лев Давидович Ландау был освобожден из тюрьмы, где просидел год: во время «Большого террора» его обвиняли в антисоветской деятельности. Ласло Тисса незадолго до этого успел уехать из СССР, куда он ранее, спасаясь от наступающего фашизма, эмигрировал из Венгрии. (По воспоминаниям Э. Теллера, именно рассказ Тиссы о судьбе арестованного Ландау привел его к идеологии антикоммунизма и далее к инициативам по созданию водородной бомбы, чтобы противостоять возможной коммунистической агрессии.)

на основе введения новых физических механизмов: он рассмотрел квантовые состояния объема жидкости почти так же, как если бы та была твердым телом.

Интервал:

Закладка: