Олег Фейгин - Никола Тесла — повелитель молний. Научное расследование удивительных фактов.

- Название:Никола Тесла — повелитель молний. Научное расследование удивительных фактов.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Питер

- Год:2010

- Город:СПб

- ISBN:978-5-49807-471-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Фейгин - Никола Тесла — повелитель молний. Научное расследование удивительных фактов. краткое содержание

Что скрывается за таинственными изобретениями Николы Теслы? Как был связан великий изобретатель с загадкой исчезновения эсминца «Элдридж» в ходе филадельфийского эксперимента? Что за таинственные опыты ставили последователи Николы Теслы на заброшенной базе ВВС в Монтауке? Эти и многие другие захватывающие воображение вопросы автор рассматривает через призму самых последних достижений науки и техники. Книга написана в виде сборника популярных очерков — расследований темных пятен биографии выдающегося электротехника и изобретателя Николы Теслы.

Книга предназначена для самого широкого круга читателей, интересующихся секретами военно-научных исследований.

Никола Тесла — повелитель молний. Научное расследование удивительных фактов. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Конечно, изредка встречались и грамотные рассуждения, указывающие на реальные возможности, которые таит в себе применение дециметровых волн в военном деле. Ведь уже в середине 1930-х годов известная немецкая фирма «Телефункен» продемонстрировала большой радиоуправляемый катер, на котором могли прокатиться несколько человек. Метод радиоуправления был довольно прост: на катере были установлены два детектора сантиметрового излучения, включавшие и выключавшие два мотора, а на берегу работали два небольших параллельных магнетрона, которые обеспечивали «курсовой коридор». Если катер двигался по «заданному навигационному курсу», не выходя за границы «курсового коридора», то работали оба мотора, вращая два винта. Если же катер хоть немного отклонялся от прямой линии, то один из СВЧ-детекторов отключался вместе с мотором и второй двигатель возвращал его на исходный маршрут. По такому же принципу создавались радиоуправляемые автомобили и даже легкие танки.

В тот же период стали возникать первые схемы радиопеленгации дирижаблей и самолетов. Вот как описывал один из таких проектов радиотехнический журнал того времени: «Вдоль границы страны устанавливается большое количество маленьких передатчиков, размещаемых на возвышенностях (на высоких зданиях, колокольнях и т. д.). Эти передатчики излучают лучи под некоторым углом вверх. Какой-либо аэроплан, пролетающий в этом районе, отразит от себя обратно на землю такой луч. Этот отраженный луч может быть принят каким-либо приемником из числа расположенных в определенных местах. Это возможно вне зависимости от той высоты, на какой пролетает самолет».

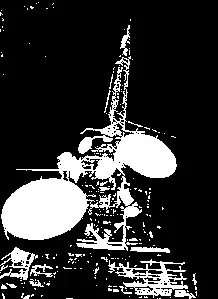

Ну и, конечно же, стала обсуждаться возможность использования микроволн для линий устойчивой связи, такой же надежной, как телеграф и телефон, но не требующей паутины проводов и кабелей. С течением времени громоздкие провода и дорогие кабели потеснила радиорелейная связь (РЛС). Это радиосвязь по особым радиорелейным линиям, образованным цепочками приемо-передающих радиостанций — ретрансляторов. Наземная радиорелейная связь осуществляется обычно на деци- и сантиметровых волнах. Антенны соседних РЛС-станций располагают в пределах прямой видимости, а для увеличения интервала между ретрансляторами антенны устанавливают на высоких башнях и зданиях. Так, стометровая РЛС-мачта может обеспечить связь где-то на 50 километров пересеченной местности. Обычно протяженность наземных линий радиорелейной связи составляет несколько тысяч километров, при этом ретрансляция ведется по тысячам каналов.(рис. 42).

Рис. 42. Радиорелейная станция — СВЧ-ретранслятор

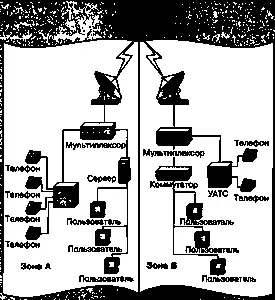

Итак, идея СВЧ-связи оказалась очень плодотворной, и РЛС-станции с линиями СВЧ-связи встречаются до сих пор, хотя последнее время их сильно потеснила спутниковая связь (рис. 43).

Спутники связи обычно запускают так, чтобы их орбита пролегала над экватором и являлась окружностью с радиусом 36 тысяч километров. Вот это башня! Но и она, естественно, не может охватить своим антенным оком всю поверхность. Для создания глобальной системы связи нужны, по крайней мере, три таких спутника на данной орбите. И конечно, система связи между этими стационарными спутниками.

Рис. 43. Современная система спутниковой связи «Экспресс-А» в микроволновом диапазоне

Вот мы и перевернули еще одну страницу творений различных «независимых уфологических и парапсихологических экспертов», которые почему-то упорно связывают историю проекта «Радуга» с какими-то странными «лучами смерти». Причем связь эта не явная, а как бы приходящая через изобретения Теслы... Это очень любопытная ситуация, и в наших разгадках тайн филадельфийского эксперимента мы обязательно уделим ей особое место.

Теперь поговорим о самых настоящих лучах, которые могут быть смертельно опасны для человека и действие которых очень напоминает работу знаменитого «гиперболоида инженера Гарина», созданного литературным талантом писателя Алексея Толстого (рис. 44). Более того, вы не поверите, но раздел физики, описывающий, как сделать самое настоящее пучковое оружие, создал Альберт Эйнштейн! Не кажется ли вам, что в нашем научном расследовании все четче очерчивается круг основных действующих лиц и исполнителей?

До сих пор все, что связано с применением пучкового лучевого оружия, покрыто плотной завесой секретности. Доподлинно известно лишь то, что первое «боевое крещение» лазерные «лучи смерти» получили в 1970-х годах при выполнении секретного проекта «Гранит». Тогда на берегу озера Балхаш советский сверхмощный аргоновый ОКГ, иногда называемый лазерной пушкой «Терра-ЗМ», открыл огонь по американскому челноку «Челленджер», шпионившему на орбите над Советским Союзом. В результате кратковременного импульсного обстрела на американском космическом корабле произошли серьезные сбои бортового оборудования, а экипаж почувствовал различные недомогания.

Рис. 44. Удар по небесам

Так вот, великий физик еще в 1913 году высказал интереснейшую гипотезу, что в недрах звезд излучение может генерироваться под действием вынуждающих фотонов. Как будто частицы света наполняют некую плотину мельницы, а затем мельник рывком рычага освобождает заслонку — и лавина фотонов начинает вращать мельницу. Но и мельница эта хитрая — она перемалывает фотоны так, что они становятся совершенно одинаковыми (или, как говорят физики, когерентными). Через несколько лет, в 1917 году, Эйнштейн опубликовал классическую статью «Квантовая теория излучения», создав новый раздел физики, получивший позже название «Квантовая оптика». Впрочем, если бы интеллект и образование некоторых журналистов позволяли им понять суть научных проблем, то и писали бы они о «новой физике смертоносного излучения Эйнштейна», а не о странных глобальных резонаторах Теслы и бредовых «электромагнитных минах» Маркони.

Увы, мы уже не раз видели, как тернисты пути истинной науки. Вот и построения Эйнштейна поняли всего лишь несколько человек, и среди них выдающийся теоретик Поль Дирак, который развил и дополнил основные положения квантовой оптики. В 1928 году видный немецкий физико-химик Рудольф Ладенбург и его коллега Ганс Копферманн поставили несколько экспериментов, которые должны были бы ознаменовать рождение самого настоящего «теплового» (вернее, светового) луча, так блестяще описанного Гербертом Уэллсом и Алексеем Толстым. Должны, но не ознаменовали! Необходимо было сделать еще один небольшой шаг, даже не шаг, а шажок, но... открытие не состоялось.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Олег Арсенов - Никола Тесла [Человек, опередивший время]](/books/1084794/oleg-arsenov-nikola-tesla-chelovek-operedivshij-vr.webp)