Алим Войцеховский - Тайны Атлантиды

- Название:Тайны Атлантиды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-7838-0509-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алим Войцеховский - Тайны Атлантиды краткое содержание

Автор рассматривает “атлантическую” версию, говорящую о существовании в Атлантическом океане острова, названного древнегреческим мыслителем Платоном — Атлантидой, и предлагает оригинальную гипотезу его последующего исчезновения, построенную на основе анализа многочисленных легенд и мифов, обширных исторических и современных научных материалов.

Эта гипотеза связывает гибель человеческой “працивилизации” со временем пролета возле Земли в XII тысячелетии до н. э. кометы Галлея, с произошедшей в связи с этим на нашей планете глобальной катастрофой, с фактом строительства в Древнем Египте почти в это же самое время пирамидного комплекса в Гизе. Автор делает выводы о существовании на планете 15–17 тысячелетий назад высокоразвитой человеческой цивилизации…

Имели ли какое-то отношение к этой архидревнейшей цивилизации “пришельцы из космоса”?.. Чтобы выяснить и разобраться, что в данном случае является плодом фантазии, а что — реальными фактами, в книге кратко рассматриваются и эти непростые проблемы.

Книга рассчитана на самый широкий круг читателей.

Тайны Атлантиды - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

1 2 3

1. 240 г. до н. э., 1 июня 0,47

2. 164 г. до н. э., 27 сентября 0,13

3. 87 г. до н. э., 26 июля 0,44

4. 12 г. до н. э., 10 сентября 0,15

5. 66 г., 18 марта 0,23

6. 141 г., 22 апреля 0,18

7. 218 г., 29 мая 0,43

8. 295 г., 11 мая 0,32

9. 374 г., 03 апреля 0,10

10. 451 г., 02 июля 0,50

11. 530 г., 02 сентября 0,30

12. 607 г., 20 апреля 0,07

13. 684 г., 02 сентября 0,36

14. 760 г., 08 июня 0,44

15. 837 г., 11 апреля 0,04

16. 912 г., 23 июля 0,57

17. 987 г., 16 августа 0,48

18. 1066 г., 27 апреля 0,08

19. 1145 г., 19 мая0,29

20. 1222 г., 04 сентября 0,39

21. 1301 г., 24 сентября 0,24

22. 1378 г., 04 октября 0,18

23. 1456 г., 27 июня 0,51

24. 1531 г., 24 августа 0,57

25. 1607 г., 26 сентября 0,28

26. 1682 г., 27 августа 0,47

27. 1759 г., 25 апреля 0,12

28. 1835 г., 12 октября 0,19

29. 1910 г., 19 мая 0,15

30. 1986 г., 11 апреля 0,42

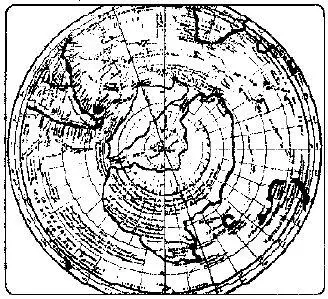

Рис. 24. Положение Антарктиды в результате «смещения земной коры»

Отложив значения минимальных расстояний между небесными телами по вертикальной оси, по горизонтальной оси зафиксируем соответствующие даты сближений кометы с Землей. В результате получим графическое изображение некой функциональной зависимости Y = f(t). Анализируя характер изменения во времени этих минимальных расстояний сближения нашей Земли с кометой, можно обнаружить, что эта функциональная от времени зависимость имеет вид своеобразного колебательного процесса, амплитуда которого изменяется по типу «биений», то есть колебаний с близкими значениями частот.

Как известно, такой процесс характеризуется наличием своеобразных «пучностей» (участков возрастания амплитуд колебаний) и «впадин» (участков уменьшения амплитуд колебаний), которые повторяются с определенной периодичностью.

Указанное обстоятельство является, видимо, следствием подмеченного советским ученым Б. Чириковым хаотического (случайного) изменения параметров орбиты кометы Галлея.

В моменты реализации «пучностей», период повторения которых составляет 1768,43 лет, комета Галлея проходит на наиболее близких (почти рядом) расстояниях от нашей планеты. Последняя такая «пучность» реализовалась в 837 году нашей эры, когда расстояние между этими двумя небесными телами составляло всего только 6 миллионов километров (0,04 астрономической единицы).

Причинным механизмом, который тысячелетие за тысячелетием воспроизводит эту квазисинусоидальную зависимость, является такое астрономическое явление, как Большой сарес, когда Солнце, Земля и Луна оказываются на одной прямой и при этом все три небесных тела находятся на наиболее близких между собой расстояниях. Иначе говоря, Земля в данном случае располагается на минимальных удалениях как от нашего светила, так и от своего естественного спутника.

В этом случае гравитационное воздействие «суммарной массы» трех небесных тел на комету Галлея является максимальным, то есть они «притягивают» комету с наибольшей силой. При расхождениях Солнца, Земли и Луны, когда их «суммарная масса» и гравитационное воздействие трех небесных тел уменьшаются, комета Галлея как бы «отходит» от них, в результате чего она оказывается на других (заведомо больших) расстояниях «расхождения» с нашей планетой.

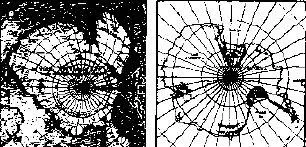

Рис. 25. Объяснение деформации на карте Пири Рейса: она построена по эквидистантной проекции, с географическим центром мира в Асуане, почти так же, как на карте, которую построили в годы Второй мировой войны американцы для своей авиации, когда в качестве центра был взят Каир. На этой карте остров Куба располагался вертикально, как на карте Пири Рейса

Большой сарес повторяется через каждые 1800 лет с небольшими отклонениями в обе стороны. Он сопровождается, как оказывается, расширением земного шара в экваториальной области — за счет приливной волны, в которой участвуют Мировой океан и земная кора. Как следствие этого происходит изменение момента инерции планеты, и она замедляет, в частности, свое вращение. Большой сарес, как выяснилось, влияет на климат Земли: по-иному начинают чередоваться засушливые и влажные периоды, изменяется положение границы полярного ледового покрова, происходит подъем уровня океана и т. д.

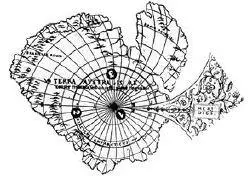

Рис. 26. Один из дошедших до нас портретов Оронция Финея, французского географа и математика, создавшего в 1531 году карту, на которой подробно изображена Антарктида за 300 лет до ее «открытия»

Рис. 27. Загадки древних карт

Рис. 28

а) Антарктида 1531 года на карте Оронция Финея:

1 — Южный полюс; 2 — Южный Полярный круг; 3 — Южная Земля, огромная, но не вполне известная, как обозначено на карте Оронция Финея

б) Антарктида по данным на 1965 год. Знаком «х» обозначен берег, открытый в 1821 году Беллинсгаузеном и Лазаревым

Явление Большого сареса совпадает с вышеуказанным периодом реализации «пучностей», который составляет около 1768,43 года. Именно в эти периоды времени, что и следовало ожидать, и происходят наиболее «тесные» сближения Земли с кометой Галлея. В прошлом это происходило периодически, примерно в следующие даты: 837 год н. э., а также 931,43; 2699,86; 4468,29; 6236,72; 8005, 15; 9773,58 и, наконец, 11542,01 годы до нашей эры и т. д. Другими словами, отложив назад от 837 года (влево по временной шкале) семь периодов по 1768,43 года, получаем дату 11542 год до н. э.

Автор книги совместно с Н.И. Забегаевым предлагают аппроксимировать функционарную зависимость Y = f(t) таким аналитическим выражением:

Y = А о+А 1 ∙ sin[2π ∙ (t/T 1+S ∙ τ/T 1)]+A 2∙ sin[2π ∙ (t/T 2+S ∙ τ /T 2)],

где: t — время в годах;

T 1— период вгодах главной компоненты (синусоиды, обладающей наибольшей амплитудой);

T 2 — период вгодах второй синусоидальной компоненты;

S — фазовый сдвиг гармоник относительно начала координат;

τ — период биений вгодах.

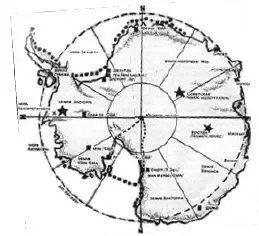

Рис. 29. На карте Буаше, скопированной с древнейших карт, изображен пролив, рассекающий Антарктиду (ныне сокрыт под толщей льда)

Из экспериментальной совокупности результатов наблюдения ∆ min можно определить числовые значения некоторых интересующих нас параметров, а именно:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: