Пекка Теерикор - Эволюция Вселенной и происхождение жизни

- Название:Эволюция Вселенной и происхождение жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пекка Теерикор - Эволюция Вселенной и происхождение жизни краткое содержание

Сэр Исаак Ньютон сказал по поводу открытий знаменитую фразу: «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов».

«Эволюция Вселенной и происхождение жизни — описывает восхождение на эти метафорические плечи, проделанное величайшими учеными, а также увлекательные детали биографии этих мыслителей. Впервые с помощью одной книги читатель может совершить путешествие по истории Вселенной, какой она представлялась на всем пути познания ее природы человеком. Эта книга охватывает всю науку о нашем происхождении — от субатомных частиц к белковым цепочкам, формирующим жизнь, и далее, расширяя масштаб до Вселенной в целом.

«Эволюция Вселенной и происхождение жизни» включает в себя широкий диапазон знаний — от астрономии и физики до химии и биологии. Богатый иллюстративный материал облегчает понимание как фундаментальных, так и современных научных концепций. Текст не перегружен терминами и формулами и прекрасно подходит для всех интересующихся наукой и се историей.

Эволюция Вселенной и происхождение жизни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Модель мира Коперника все еще основывалась на старом принципе равномерного кругового движения и сохраняла сложный механизм деферентов и эпициклов для объяснения нерегулярностей, накладывающихся на основные попятные движения. Она содержала и внешнюю сферу с прикрепленными к ней звездами. Но теперь эта сфера была неподвижной и образовывала гигантский «экран», на фоне которого становились заметными любые движения.

Как уже говорилось, Коперник ввел два вида движения Земли: орбитальное движение вокруг Солнца и вращение Земли вокруг оси. Сезоны года объясняются отклонением земной оси на 23° от перпендикуляра к плоскости земной орбиты. Подобно острию детской юлы, земная ось в процессе годичного движения постоянно направлена в одну сторону. Тот факт, что ось вращения Земли сохраняет свое направление в пространстве, следует из закона сохранения момента импульса в рамках механики Ньютона. Но Коперник не знал законов движения Ньютона. По его мнению, было бы нормально, если бы в ходе орбитального движения земная ось сохраняла свое направление относительно Солнца (то есть была бы всегда направлена к Солнцу либо от Солнца), но тогда не было бы сезонов. Поэтому Коперник ввел третье движение Земли, заставляющее ее сохранять ориентацию относительно плоскости орбиты в течение года. После этого оставался лишь маленький шаг до того, чтобы включить в это движение и смещение точки весеннего равноденствия, сделав это третье движение чуть более медленным, чем требуется для поддержания неизменной ориентации земной оси в пространстве. Заметим: до Коперника считалось, что сдвиг точки весеннего равноденствия вызван медленным движением небесной сферы. В Средние века была добавлена еще одна внешняя сфера для управления этим дополнительным движением.

Таким образом, Коперник был вынужден ввести в свою модель весьма сложное «очень медленное» третье движение. Разумеется, это заметили и даже высмеяли противники новой системы: раньше Земля была неподвижной, а теперь ей требуется целых три движения — одно суточное и два годичных. В популярном тогда стишке говорилось о «тех клириках, которые думают (думают — какая нелепая шутка), что небеса и звезды вообще не вращаются […], и о том [Коперник], который, чтобы объяснить видимую картину звезд, придал Земле тройное движение».

Последователи Коперника, Кеплер и Галилей, указывали, что годичная часть третьего движения совершенно не нужна. В своем Диалоге (1632) Галилей сравнивает Землю с шаром, плавающим в сосуде с водой. Когда вы начинаете вращаться «на цыпочках», держа в руках сосуд, кажется, что шар вращается в обратную сторону относительно сосуда. Но что же происходит на самом деле? Галилео отмечал, что шар без всяких усилий со своей стороны остается неподвижным относительно своего окружения. Галилео видел в поведении Земли инерцию — понятие, введенное Ньютоном и неизвестное Копернику.

Орбита Земли иллюстрирует, насколько сложно в модели Коперника учесть наблюдаемые вариации в движении Солнца по эклиптике. Центральная точка этой круговой орбиты вращается с постоянной скоростью по маленькому кругу, центр которого вращается вокруг Солнца. Эти три круговых движения необходимы для учета изменений в годичном движении Солнца. Для объяснения всех наблюдаемых движений в Солнечной системе Копернику понадобилось более 30 окружностей, что сделало его систему такой же сложной, как и система Птолемея. Как бы то ни было, эти математические сложности, вызванные использованием равномерных круговых движений, не смогли изменить того факта, что эта модель стала прорывом к правильным законам движения планет, которые Кеплер открыл через семьдесят лет.

Астрономия в значительной степени — наука о космических расстояниях; с этой точки зрения модель Коперника в сравнении со старой моделью имела большие преимущества. Стало возможным из наблюдений установить порядок планет и определить их относительные расстояния от Солнца. Эти расстояния можно было определить в единицах расстояния от Земли до Солнца и этой новой естественной единицей (астрономическая единица) заменить радиус Земли.

В системе Птолемея расстояние до планеты определяется довольно произвольно: важно только установить размер эпицикла относительно деферента, так чтобы видимое движение планеты соответствовало наблюдаемому. Но в гелиоцентрической модели, напротив, порядок планет и их расстояния до Солнца становятся четко определенными. Не вдаваясь в детали, заметим, что расстояние Солнце-планета можно определить в момент, когда треугольник, образованный Землей, Солнцем и планетой, становится прямоугольным.

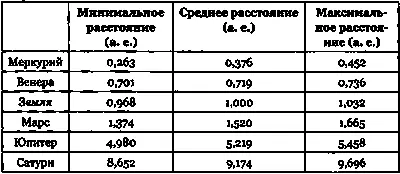

Коперник выделил Луну из группы планет и сделал ее спутником Земли. Он определил порядок и расстояния планет, как показано в табл. 5.1 (единицей служит среднее расстояние Солнце-Земля, астрономическая единица, или а. е,). Следует подчеркнуть, что, после того как круги и эпициклы совпали с наблюдениями, Коперник не обнаружил, что планеты имеют круговые орбиты. Он вычислил минимальное, среднее и максимальное расстояние каждой планеты от Солнца. Таблица показывает, что теперь максимальное расстояние «нижележащей» планеты не равно минимальному расстоянию следующей за ней «вышележащей» планеты. В отличие от того, что предполагал Птолемей, теперь между планетными орбитами было много пустого места. В системе Коперника сфера неподвижных звезд оказалась просто гигантской, поэтому годичное движение Земли никак не могло стать причиной смещения положений звезд на небе. И так оставалось вплоть до XIX века, пока эти смещения не были наконец открыты. В табл. 5.1 следует также подчеркнуть большие значения отношений максимального к минимальному расстояний для Меркурия и Марса. Это отражает сильную вытянутость их орбит, которая позднее позволит Кеплеру сделать вывод о том, что в действительности Марс движется по эллипсу. В противоположность этому, расстояния Венеры и Земли от Солнца меняются очень мало.

Мы, как и Коперник, можем заметить, что его система была менее произвольной, чем система Птолемея. Уже только это делало гелиоцентрическую систему более привлекательной. Но еще важнее, что будущие наблюдения могли проверить предсказанный порядок планет и их расстояния.

Таблица 5.1. Значения Коперника для минимального, среднего и максимального расстояния между Солнцем и планетами.

Имя Коперника связано с двумя идеями. Говоря о коперниканской революции, мы обычно имеем в виду рождение гелиоцентрической модели в 1543 году. Естественно, что процесс окончательного установления этой новой астрономической картины Солнечной системы длился в течение двух столетий. Потребовалось много наблюдений и теоретических работ, пока движение Земли не стало восприниматься столь же естественно, как ее неподвижность — в древние времена.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: