Пекка Теерикор - Эволюция Вселенной и происхождение жизни

- Название:Эволюция Вселенной и происхождение жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пекка Теерикор - Эволюция Вселенной и происхождение жизни краткое содержание

Сэр Исаак Ньютон сказал по поводу открытий знаменитую фразу: «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов».

«Эволюция Вселенной и происхождение жизни — описывает восхождение на эти метафорические плечи, проделанное величайшими учеными, а также увлекательные детали биографии этих мыслителей. Впервые с помощью одной книги читатель может совершить путешествие по истории Вселенной, какой она представлялась на всем пути познания ее природы человеком. Эта книга охватывает всю науку о нашем происхождении — от субатомных частиц к белковым цепочкам, формирующим жизнь, и далее, расширяя масштаб до Вселенной в целом.

«Эволюция Вселенной и происхождение жизни» включает в себя широкий диапазон знаний — от астрономии и физики до химии и биологии. Богатый иллюстративный материал облегчает понимание как фундаментальных, так и современных научных концепций. Текст не перегружен терминами и формулами и прекрасно подходит для всех интересующихся наукой и се историей.

Эволюция Вселенной и происхождение жизни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Директор обсерватории во Флагстаффе Персиваль Ловелл (1855–1916) заинтересовался теорией о том, что спиральные туманности являются одной из стадий формирования планетных систем. Он попросил одного из своих сотрудников, Весто Слайфера, изучить вращение туманностей с помощью 61-см телескопа и спектрографа. Задача была нелегкой, но у Слайфера имелся опыт исследования вращения планет. В 1912 году Весто смог измерить слабый спектр Туманности Андромеды. Результат оказался совершенно неожиданным: она приближается к нам со скоростью 300 км/с. Столь высокая скорость была неслыханной. Обычно скорости звезд и газовых облаков в Галактике составляют порядка 10 км/с. Сегодня мы знаем, что в значительной степени за эту большую скорость ответственно движение самого Солнца, которое несет нас вокруг центра Галактики, и лишь меньшая часть наблюдаемой скорости относится к реальному движению Туманности Андромеды относительно нашей Галактики.

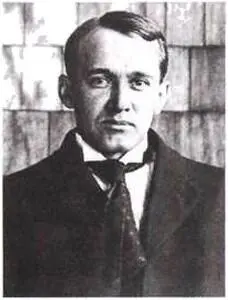

В 1914 году на собрании Американского астрономического общества Слайфер сообщил об измерении этой и еще 14 других лучевых скоростей. Результаты были приняты с одобрением. Сам Слайфер считал, что его измерения поддерживают теорию островных вселенных: спиральные туманности не могут входить в состав Галактики, поскольку они движутся слишком быстро. У большинства туманностей линии были сдвинуты в красную сторону спектра, то есть эти туманности удаляются от нас. Самая большая скорость среди измеренных Слайфером равнялась 1100 км/с. Этот талантливый, но скромный астроном открыл то, что сейчас называют космологическим красным смещением (рис. 21.8).

Рис. 21.8. Весто Слайфер (1875–1969) измерил скорость Туманности Андромеды по ее спектру и открыл космологическое красное смещение линий в спектрах многих далеких галактик.

К тому же Слайфер обнаружил и то, что он искал: спиральные туманности вращаются, причем типичная скорость их вращения составляет 200 км/с. В 1918 году в обсерватории Маунт-Вилсон Фрэнсис Пиз измерил вращение Туманности Андромеды. Эстонский астроном Эрнст Эпик (1893–1985) сразу же воспользовался этим результатом, чтобы определить расстояние до этой туманности. Он понял, что скорость вращения дает возможность вычислить ее массу в единицах массы Солнца, а отсюда можно установить истинную светимость туманности, предполагая, что она состоит из звезд типа Солнца или похожих на него звезд. Когда он сравнил истинную светимость с наблюдаемым блеском, ослабленным расстоянием, он получил очень большое значение расстояния — 2,5 млн световых лет. Эпик доложил свои результаты на астрономическом совещании в Москве в 1918 году, сразу же после большевистской революции. Его статью в 1922 году напечатал журнал Asfrophysical Journal (но в ней уже было значение 1,5 млн световых лет). Если этот метод был правильным (а он действительно был более или менее верным), то Туманность Андромеды лежала далеко за пределами нашей Галактики.

Этот результат прямо противоречил измерениям голландца Адриана ван Маанена, который объявил, что заметил вращение спиральной туманности М101, отслеживая изменения ее фотографических изображений из года в год. Если его утверждения были бы верными, то туманность должна была бы совершать полный оборот вокруг своей оси всего лишь за 100 000 лет (в космических масштабах это очень короткое время). Но такая туманность должна быть очень маленькой и располагаться внутри Галактики.

В начале XX века ведущие центры по изучению туманностей были в Калифорнии: это обсерватории Маунт-Вилсон и Ликская. Последняя была знаменита своим 90-см рефлектором, названным именем британского любителя астрономии Эдварда Кроссли, подарившего этот телескоп обсерватории. Телескоп начал работать в 1895 году и с самого начала использовался для фотографирования туманностей. С 1908 года в обсерватории Маунт-Вилсон был уже 1,5-м телескоп, а самый большой в мире 100-дюймовый рефлектор начал работать в 1918 году. Ему дали имя «Телескоп Хукера» в честь бизнесмена Джона Хукера.

Харлоу Шепли работал в обсерватории Маунт-Вилсон, а другой ведущий астроном Гебер Кёртис (1872–1942) проводил свои наблюдения в Ликской обсерватории. Кёртис фотографировал спиральные туманности, пытаясь найти признаки их вращения, но ничего не обнаружил (в отличие от ван Маанена). Сотрудники Ликской обсерватории отдавали предпочтение теории «островных вселенных»; это касалось и Кёртиса. Рассматривая фотографии спиральных туманностей, он заметил, что в центральной плоскости туманности часто лежит слой пыли, который выглядит как темная линия, когда туманность видна с ребра (рис. 21.9). Если наша Галактика тоже спиральная, то у нее тоже должен быть подобный слой пыли в центральной плоскости. Это должно ограничивать видимость, и мы не должны видеть далекие звездные туманности, за исключением тех, которые располагаются вне пояса Млечного Пути, что и наблюдается в действительности. Кроме того, — утверждал Кёртис, — высокие скорости спиральных туманностей и сопоставление блеска новых звезд свидетельствуют в пользу теории «островных вселенных».

Рис. 21.9. В плоскости спиральной туманности, наблюдаемой с ребра, заметен пылевой слой. Гебер Кёртис пришел к выводу, что странное распределение спиральных туманностей на небе вызвано наличием такого же пылевого моя в нашей Галактике (тоже спиральной). На этом фото представлена видимая с ребра спираль М104 по прозвищу «Сомбреро».

Ранее Шепли тоже поддерживал идею об «островных вселенных». Но, определив, что диаметр Галактики составляет 300 000 световых лет, он посчитал, что легче поместить туманности внутрь этой колоссальной структуры. Шепли не верил в существование космической пыли за исключением отдельных облаков. По его мнению, распределение спиральных туманностей свидетельствует как раз против идеи Кёртиса. Измерения ван Маанена, близкого друга Шепли по Маунт-Вилсон, лишь подтверждали его мнение.

В 1920 году на собрании Национальной академии наук в Вашингтоне состоялась дискуссия между Кёртисом и Шепли. Вначале планировалось обсуждение теории относительности, но эту тему сочли непонятной для большинства участников и ее заменили темой «масштаб Вселенной». Вопреки ожиданиям, «Великий спор» не стал настоящим спором. Просто два джентльмена зачитали приготовленные доклады, подчеркивая аргументы каждый в пользу своей точки зрения. Шепли считал, что диаметр Галактики составляет 300 000 световых лет, а Кёртис — что он не превышает 30 000 световых лет. Сегодня мы принимаем, что диаметр Галактики равен 100 000 световых лет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: