Пекка Теерикор - Эволюция Вселенной и происхождение жизни

- Название:Эволюция Вселенной и происхождение жизни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пекка Теерикор - Эволюция Вселенной и происхождение жизни краткое содержание

Сэр Исаак Ньютон сказал по поводу открытий знаменитую фразу: «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов».

«Эволюция Вселенной и происхождение жизни — описывает восхождение на эти метафорические плечи, проделанное величайшими учеными, а также увлекательные детали биографии этих мыслителей. Впервые с помощью одной книги читатель может совершить путешествие по истории Вселенной, какой она представлялась на всем пути познания ее природы человеком. Эта книга охватывает всю науку о нашем происхождении — от субатомных частиц к белковым цепочкам, формирующим жизнь, и далее, расширяя масштаб до Вселенной в целом.

«Эволюция Вселенной и происхождение жизни» включает в себя широкий диапазон знаний — от астрономии и физики до химии и биологии. Богатый иллюстративный материал облегчает понимание как фундаментальных, так и современных научных концепций. Текст не перегружен терминами и формулами и прекрасно подходит для всех интересующихся наукой и се историей.

Эволюция Вселенной и происхождение жизни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но бесконечной всегда остается вселенная в целом.

И по природе своей настолько бездонно пространство,

Что даже молнии луч пробежать его был бы не в силах,

В долгом теченье чреды бесконечных веков ускользая

Дальше вперед, и никак он не смог бы приблизиться к цели.

Вот до чего для вещей необъятны повсюду просторы,

Всяких границ лишены и открыты во всех направленьях [7] Тит Лукреций Кар. О природе вещей. Пер. с лат. Ф. А. Петровского. М.: Художественная литература, 1983. Стихи 1001–1007.

.

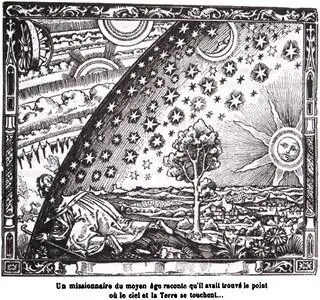

Рис. 23.1. На этой знаменитой гравюре, появившейся в 1888 г. в книге Камиля Фламмариона, человек из своего конечного мира выглядывает сквозь небесную сферу, этот загадочный край Вселенной. Текст на французском языке повествует о средневековом миссионере, обнаружившем место, где небо сходится с землей.

Джордано Бруно был знаком с текстами Лукреция и стал одним из первых, кто в эпоху Возрождения поддержал идею о безбрежности пространства и бесчисленности звезд. По его представлениям, существовало бесконечное число небесных тел, похожих на Землю. В этом отношении он опередил Коперника, Кеплера и даже Галилея, хотя, надо сказать, Бруно не был астрономом и не мог наблюдениями подкрепить свои идеи.

Третья возможность, обсуждавшаяся в древние времена, заключалась в том, что мир частично конечен, а частично бесконечен. Согласно этой идее, наш материальный мир похож на остров в бесконечной Вселенной. Это была идея стоиков, последователей Зенона (336–246 до н. э.). Популярное в XIX веке представление о том, что все заключено в нашем Млечном Пути, имеет некоторое сходство с идеями стоиков. С другой стороны, конкурирующая теория «островных вселенных» напоминает взгляды атомистов. Именно ее позже сочли правильной. Но можем ли мы до конца следовать за атомистами и считать, что наша Вселенная бесконечно велика?

Закон тяготения Ньютона стал отправной точкой для строгой математической космологии, но он же оказался источником временных трудностей. Любопытные письма, которыми обменивался Ньютон с теологом Ричардом Бентли зимой 1692/93 года, демонстрируют зачатки этого нового мышления. Бентли видел в науке лишь орудие для своей борьбы с атеизмом. Наука выявляет рациональные законы природы (такие как закон тяготения), но предполагают ли они существование (или вмешательство) сверхъестественного существа? Бентли решил попросить Ньютона прокомментировать происхождение мира, поскольку Ньютон сам был глубоко религиозным человеком и в то же время величайшим знатоком физики.

Бентли задавал Ньютону острые вопросы; среди них был вопрос о том, как будет вести себя вещество, равномерно рассеянное в пространстве. Ньютон ответил, что вещество будет оставаться в равновесии, если силы притяжения, действующие на каждую частицу с разных направлений, будут уравновешены. Ньютон сравнивал эту ситуацию с иглами (разумеется, с бесконечным числом игл!), стоящими на кончиках. Даже малейшее нарушение равновесия может привести к катастрофическому коллапсу. Поэтому для прошлого и нынешнего существования звездной Вселенной, в которой действует гравитация, по-видимому, требуется невероятно точная «настройка». Ньютон допускал, что это могла бы осуществить и божественная сила. Это было именно то, чего добивался Бентли и что совпадало с желанием Ньютона увидеть «отпечатки пальцев» Бога в природе. Сегодня мы менее склонны к мысли, что существование Бога можно обосновать с помощью временных загадок физической природы. В этом вопросе многие современные ученые — как верующие, так и неверующие — проявляют близость к представлениям математика Блеза Паскаля (1623–1662), высказанным в его глубоких «Мыслях». Бог для Паскаля — это скрытый Бог; поэтому Паскаль предпочитал не всматриваться в «небеса и птичек» в поисках доказательств Его существования.

В 1895 году Хуго фон Зелигер пришел к выводу, что под действием ньютоновской гравитации бесконечная евклидова Вселенная с однородно распределенными звездами не может пребывать в абсолютном покое. Фактически, при этих условиях невозможно вычислить значение силы, действующей на частицу в заданной точке пространства. Но природа не может пребывать в таком неопределенном состоянии. Эта новая проблема старой модели мира побудила Зелигера к введению небольшой модификации в закон тяготения Ньютона, которая чуть-чуть ослабляет гравитационную силу дополнительно к ее обратной квадратичной зависимости. Эта модификация сходна с более поздним предложением Эйнштейна добавить так называемую космологическую постоянную в его уравнения общей теории относительности, чтобы предложенная им модель конечной Вселенной могла оставаться в состоянии покоя.

Открытие неевклидовой геометрии в XIX веке в корне изменило подход к этой проблеме (см. главу 15). Можно иметь конечную Вселенную и в то же время не мучиться над каверзным вопросом о крае Вселенной. Так что Вселенная галактик может быть как конечной, так и бесконечной. Особый случай — однородная и изотропная Вселенная. Поскольку из своей Галактики мы видим мир изотропным (одинаковое число галактик в разных направлениях), то, скорее всего, наша Вселенная на достаточно больших масштабах однородна, если только мы не находимся в ее центре. Но это последнее противоречило бы принципу Коперника.

Что касается ограниченности Вселенной, то существует одно космологическое наблюдение, которое можно провести невооруженным глазом и очень легко понять. Как известно, ночью темно.

Но если бы Вселенная имела бесконечную протяженность и была заполнена звездами, то на каждом луче зрения рано или поздно попалась бы поверхность звезды. А если во всех направлениях мы видим поверхности звезд, то все небо днем и ночью должно быть таким же ярким, как поверхность Солнца. В действительности же это не так. В этом и состоит так называемый парадокс Ольберса [8] Генрих Ольберс (1758–1840) был немецким физиком и астрономом. Этот парадокс, сформулированный им в 1823 году, отмечали еще раньше некоторые другие астрономы (Кеплер, Галлей, Шезо).

. Так о чем же свидетельствует темное ночное небо?

В приведенном выше рассуждении есть одно неявное предположение, которое скрыто во фразе «рано или поздно». Когда мы смотрим вдаль, мы видим прошлое. А это означает: чтобы каждый луч зрения наткнулся на звезду, в прошлом должно быть достаточно времени. В молодой Вселенной парадокс Ольберса не возникает. Таким образом, Вселенная может быть даже бесконечно большой, если при этом ее возраст ограничен. Ночное небо освещено лишь конечным числом звезд, а именно теми, чей свет успел дойти до нас за время жизни Вселенной. Поэтому на самом деле далеко не каждый луч зрения натыкается на поверхность звезды (рис. 23.2). По современным расчетам, возраст Вселенной составляет около 14 млрд лет. Это должен быть «временной край» Вселенной (рис. 23.3). У Аристотеля Вселенная имела загадочную границу в пространстве. А для некоторых ученых прошлого граница во времени представляла столь же серьезную концептуальную проблему.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: