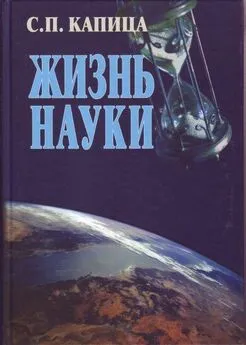

С. Капица - Жизнь науки

- Название:Жизнь науки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1973

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Капица - Жизнь науки краткое содержание

Собрание предисловий и введений к основополагающим трудам раскрывает путь развития науки от Коперника и Везалия до наших дней. Каждому из 95 вступлений предпослана краткая биография и портрет. Отобранные историей, больше чем волей составителя, вступления дают уникальную и вдохновляющую картину возникновения и развития научного метода, созданного его творцами. Предисловие обычно пишется после окончания работы, того труда, благодаря которому впоследствии имя автора приобрело бессмертие. Автор пишет для широкого круга читателей, будучи в то же время ограничен общими требованиями формы и объема. Это приводит к удивительной однородности всего материала как документов истории науки, раскрывающих мотивы и метод работы великих ученых. Многие из вступлений, ясно и кратко написанные, следует рассматривать как высшие образцы научной прозы, объединяющие области образно-художественного и точного мышления. Содержание сборника дает новый подход к сравнительному анализу истории знаний. Научный работник, студент, учитель найдут в этом сборнике интересный и поучительный материал, занимательный и в то же время доступный самому широкому кругу читателей.

Жизнь науки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Экспериментатор, чтобы быть достойным этого имени, должен быть одновременно и теоретиком и практиком. Если он должен вполне обладать искусством устанавливать факты, составляющие материал науки, то он должен также ясно отдавать себе отчет в научных началах, управляющих нашими рассуждениями при столь разнообразном опытном изучении явлений природы. Было бы невозможно разделить эти две вещи: голову и руки. Искусная рука без головы, ею управляющей,— слепое орудие; голова без руки, которая бы осуществляла задуманное, остается бессильной.

Начала опытной медицины будут изложены в нашем сочинении с трех точек зрения: физиологии, патологии и терапии. Но прежде чем перейти к общим соображениям и специальным описаниям примеров, свойственных каждому из этих отделов, я считаю весьма полезным представить в этом введении некоторые рассуждения, относящиеся к теоретической, или философской, части метода, практическая часть которого и будет в сущности составлять мою книгу.

Идеи, к изложению которых я здесь приступаю, конечно, не заключают в себе ничего нового; экспериментальный метод и экспериментирование с давних времен введены в физико-химические науки, обязанные этому своим блестящим развитием. Не один раз замечательные люди разбирали вопросы о методе в науках; и в наше время г-н Шеврель во всех своих сочинениях излагает весьма важные соображения о философии опытных наук. Поэтому мы не хотим иметь никаких философских притязаний. Единственной нашей целью всегда было — и есть — содействовать, чтобы всем известные начала опытного метода проникли в медицинские науки. Вот почему мы изложим здесь эти принципы, указывая в особенности на те предосторожности, которые следует соблюдать в их приложении по причине совершенно особенной сложности явлений жизни. Мы рассмотрим эти трудности сначала в применении к вы-подам из экспериментов, а потом к практике экспериментирования.

ПАСТЕР

Луи Пастер родился в городе Доле, департамент Юра (Франция). Прадед Пастера был крепостным; за 96 франков он откупился на волю и открыл небольшое кожевенное дело. Кожевником был и отец ученого — солдат наполеоновской армпп. В доме отца царил культ великого полководца, и многие биографы видят в этом источник законопослушности и преданности Пастера Луи Бонапарту.

Пастер учился в Абуазском колледже, затем в лицее Безансона. В 1842 г. Пастер поступил в Нормальную школу, которую он окончил в 1847 г.; лекции по физике в то время там читал Био, а по химии — Дюма. В 1850 г. Пастер защитил докторскую диссертацию: «Исследование явлений, относящихся к вращательной поляризации жидкостей». Пастер впервые выделил оптически активные изомеры — вручную под микроскопом оп отобрал асимметричные кристаллы винной кислоты; он показал так-же, что бактерии перерабатывают лишь один из оптических изомеров. Пастеру было 28 лет, когда он сделал это фундаментальное открытие; развитие этих исследований в работах Вант-Гоффа и Ле-Беля привело к возникновепию стереохимии.

В 1854 г. Пастер стал профессором химии в Лилле. Местные виноделы обратили его внимание па проблемы болезни вина. Итогом подробных двадцатилетних иссло-довапий Пастера стала его биохимическая теория брожения; он показал, что в этом процессе активную роль играют микроорганизмы. В результате этих исследовании был также разработан процесс, названный впоследствии пастеризацией, и открыты анаэробные бактерии, живущие без потребления кислорода воздуха.

В то время исключительную остроту приобрела проблема спонтанного зарождения яшзни. Парижская Академия объявила конкурс «...тому, кто своим безупречным опытом докажет или опровергнет самозарождение жизни». Премию получил Пастер, показавший в серии классических экспериментов невозможность самозарождения микроорганизмов. С 1857 г. Пастер — профессор Нормальной школы, с 1867 г. он получил кафедру в Парижском университете.

В 1865 г. Пастер занялся новой проблемой, совершенно ему незнакомой, но имевшей большое практическое значение — болезнями шелковичных червей. Тогда многим казались неоправданными затраты времени и способностей великого ученого на проблемы такого рода. Однако пятилетняя работа в этой совершенно новой области привела к открытию способов борьбы с этой болезнью и явилась началом исследований Пастера в области иммунологии.

В расцвете творческой деятельности у 46-летнего Пастера случилось кровоизлияние в мозг: жизнь его была в опасности. Лишь постепенно он поправился, по левая половина тела осталась парализованной. Пастер проясил еще 27 лет, активно и плодотворно работая; и именно в этот период им были сделаны его замечательные работы по созданию прививок, сначала против куриной холеры, затем сибирской язвы скота и, наконец, против бешенства. Пастер основал институт, который стал крупнейшим мировым центром микробиологии; в нем работали Ру, Мечников и многие-другие известные ученые.

Открытия Пастера стали отправными для целого ряда паук — стереохимии, биохимии, иммунологии и, в первую очередь, микробиологии, создателем которой его следует считать, а практические результаты дали колоссальный экономический эффект. Его работы открыли путь борьбы с рядом болезней и с исключительной ясностью продемонстрировали мощь научного подхода к решению конкретных задач, поставленных жизнью.

Мы приводим предисловие к обширному «Исследованию болезни шелковичных червей», опубликованному в двух томах в 1870 г., и предисловие к «Исследованию о пиве, его болезнях, о их причинах...» (1876).

Certos ferel experienlia fructus [59]

Мне следовало бы начать эту работу с извинений за то, что я ее предпринял. Я был столь мало подготовлен к исследованиям этого предмета, что, когда в 1865 г. министр сельского хозяйства [60]поручил мне изучение болезней, истребляющих шелковичных червей, мне еще никогда не представлялся случай увидеть это ценное насекомое. Я долго колебался прежде чем принять это предложение. Помимо того, что у меня не имелось надежды успешно закончить эти исследования, я испытывал сожаление, что буду принужден невольно прервать на долгое время интересующие меня работы, непредвиденное развитие которых вызвало у меня горячее желание продолжать их. Это происходило в то время, когда результаты моих исследований об организованных растительных и животных ферментах открывали передо мной широкое поле деятельности. Практическим применением моих исследований явилось то, что я установил истинную теорию образования уксуса и открыл, что причины болезней вин заключаются в присутствии микроскопических грибов. Мои опыты по-новому осветили вопрос о так называемом самопроизвольном зарождении. Если бы я осмелился использовать следующую антитезу, то я бы сказал, что роль бесконечно малых казалась мне бесконечно большой как в качестве причины различных болезней и в особенности заразных болезней, так и благодаря участию их в разложении и в возвращении в воздух всего, что жило.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Джошуа Кертисс - Не позволяйте тревоге рулить вашей жизнью [Наука управления эмоциями. Наука управления эмоциями и осознанность для преодоления страха и беспокойства] [litres]](/books/1080691/dzhoshua-kertiss-ne-pozvolyajte-trevoge-rulit-vashej.webp)