Михаил Гаспаров - Избранные статьи

- Название:Избранные статьи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое литературное обозрение

- Год:1995

- Город:Москва

- ISBN:5-86793-003-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Гаспаров - Избранные статьи краткое содержание

В книге представлены избранные статьи Михаила Леоновича Гаспарова.

В этом сборнике три раздела. В первый, «О стихе», включено несколько статей о предметах, мало разработанных в нашем стиховедении, или о предметах, выходящих за пределы стиховедения в общую поэтику и лингвистику. Второй раздел, «О стихах», — это прежде всего упражнения по монографическому анализу отдельных стихотворений; жанр, модный в недавнее время. Третий раздел, «О поэтах», — это, за исключением первой заметки, статьи, писавшиеся как предисловия к изданиям стихов русских и латинских писателей.

Статьи, вошедшие в этот сборник, писались на протяжении 25 лет. Здесь они помещены почти без переработки: только в двух сделаны небольшие дополнения.

Избранные статьи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В ямбе с однородной рифмовкой авав ударность строк обнаруживает волнообразный ритм, которого она не имела в ямбе аВаВ XIX в.: на первой и третьей строках ударность повышена, на второй и четвертой понижена — это как бы членит строфу и смягчает монотонное единообразие отрывистых мужских окончаний (пример из Тютчева):

4 уд. Знакомый звук нам ветр принес —

3 уд. Любви последнее прости.

4 уд. За нами много, много слез —

3 уд. Туман, безвестность впереди.

В хорее с однородной рифмовкой АВАВ, наоборот, ударность строк ровно понижается от первой к последней и теряет тот волнообразный ритм, который она имела в хорее АвАв, — это как бы усиливает слитность строфы, достигаемую плавным единообразием женских окончаний (пример из Фета):

4 уд. Я пришел к тебе с приветом,

3 уд. Рассказать, что солнце встало,

3 уд. Что оно горячим светом

2 уд. По листам затрепетало…

Отчего ямб и хорей так по-разному ведут себя, пока неясно; это одна из самых интересных проблем, выдвигаемых нашим материалом.

Если таково ритмическое строение простейшей строфы, четверостишия, то какого строения можно ожидать от более сложных строф? На исследование напрашиваются прежде всего, конечно, общеупотребительное 8-стишие, образованное удвоением 4-стишия АвАв; затем 10-стишная одическая строфа; и наконец, 14-стишная онегинская строфа.

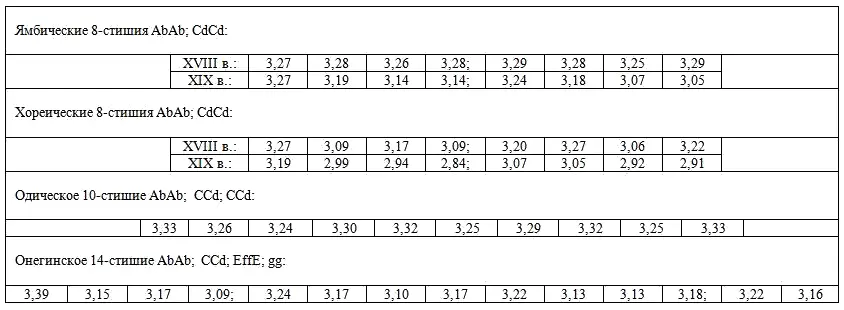

Для ямбических 8-стиший конца XVIII в. были взяты стихи Державина (245 строф), Дмитриева, Капниста, Долгорукова, Нелединского-Мелецкого, Мерзлякова, Боброва, Каменева, Попугаева, Востокова (всего 220 строф); для первой трети XIX в. — Жуковского, Пушкина, Вяземского, Рылеева, Козлова, Ознобишина, А. Муравьева, Л. Якубовича (170 строф). Для хореических 8-стиший конца XVIII в, — стихи Державина, Капниста, Муравьева, Попова, Николева, Нелединского-Мелецкого (175 строф); для первой половины XIX в. — Баратынского, Дельвига, Кюхельбекера, Языкова, Вяземского, Козлова, Подолинского, Туманского, Загорского, Деларю, Крюкова, Розена, М. Дмитриева, Бенедиктова, Лермонтова, Тютчева (225 строф). Для одической строфы — оды Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, В. Майкова, Петрова, Кострова, Николева, Державина и Капниста (2262 строфы; см.: Гаспаров М. Л. Материалы по ритмике…, с. 203–208). Для онегинской строфы были взяты данные Шенгели («Трактат о русском стихе», с. 111).

Вот показатели средней ударности строк в этом материале:

Ямбические 8-стишия не обнаруживают ничего нового для нас: каждое полустрофие строится как самостоятельное четверостишие приблизительно с таким же ритмом, как четверостишия соответственного времени, обследованные выше. Хореические 8-стишия более своеобразны. У поэтов первой половины XIX в. они вовсе не дают характерного альтернирующего чередования тяжелоударных и легкоударных строк, какого мы могли бы ожидать для этого времени, — вместо этого перед нами «простое заострение», плавное убывание ударности от первой к четвертой строке, как в хорее Сумарокова. У поэтов конца XVIII в. картина еще удивительнее. В первом четверостишии-полустрофии они дают отчетливое «двойное заострение» — первая и третья строки сильноударны, вторая и четвертая строки слабоударны, — но во втором полустрофии перед нами неожиданно оказывается не двойное и даже не простое заострение, а уникальный случай — как бы «двойное заострение», вывернутое наизнанку, первая и третья строки слабоударны, вторая и четвертая строки сильноударны. Кажется, что ритм первого и второго полустрофия противопоставляются как антикаденция и каденция. Вот пример 8-стишия Нелединского-Мелецкого с таким парадоксальным завершением:

4 уд. Полно льститься мне слезами

3 уд. Непреклонный рок тронуть.

3 уд. Строгими навек судьбами

3 уд. Загражден мне к счастью путь.

2 уд. Без надежды, без отрады

4 уд. Томну жизнь влача в бедах,

3 уд. От небес не жду пощады,

4 уд. Гнев их в милых зрю глазах.

Чем объяснить такие аномалии, мы не знаем. Может быть, это случайность; может быть — результат недостаточности нашей выборки; а может быть — проявление каких-то еще не уловленных закономерностей.

В одической строфе начальное четверостишие АвАв строится так же, как и в изолированном виде, — максимум ударности на первой и последней строках, минимум на двух средних; а по аналогии с ним строятся и два 3-стишия ССд: максимум ударности на крайних строках, минимум на средней (т. е. второй женской); на самой последней мужской строке повышение ударности особенно заметно, так что одическая строфа в целом строится по тому же принципу, что и четверостишие XVIII в.: начальная и конечная строки выделяются как ударная рамка.

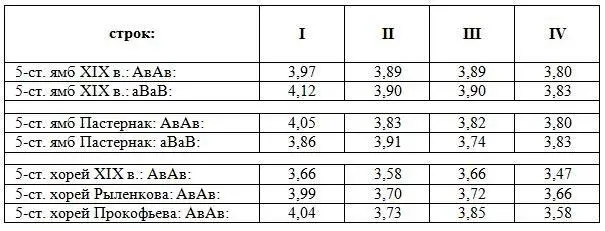

В онегинской строфе начальное четверостишие АвАв тоже строится так же, как и в изолированном виде: ударность понижается от первой к последней строке (даже с легким повышением на второй: намеком на будущий альтернирующий ритм): тем самым первое четверостишие получает некоторую интонационно-ритмическую самостоятельность в строфе; а из Б. Томашевского («Строфика Пушкина», в кн. «Стих и язык». М.; Л., 1959, с. 300–303 со ссылками на предшествующую литературу) мы знаем, что эта ритмическая самостоятельность подкрепляется и синтаксической самостоятельностью, здесь больше всего замкнутых синтаксических конструкций. В двух следующих, внутренних четверостишиях онегинской строфы этого нет, последний стих каждого четверостишия повышенно ударен. Это важно, потому что для каждого читателя пушкинского времени пониженная ударность уже была, по-видимому, сигналом конца строфы, и поэт должен был заботиться, чтобы не дать этого сигнала раньше времени: например, если бы второе четверостишие с его парой мужских строк дало в этих строках понижающуюся ударность, они казались бы преждевременным финальным двустишием. Наконец, в настоящем финальном двустишии от первого стиха ко второму ударность, конечно, понижается, однако важно заметить, что общая их ударность по сравнению с предыдущими частями строфы отнюдь не является пониженной, так что здесь нельзя сказать, будто вся строфа строится по тому же принципу, что и отдельное четверостишие, с постепенным понижением ударности: повышенная ударность последнего двустишия — это как бы рудимент ударной рамки строфы, без которой границы громоздких онегинских строф могли бы потеряться. В заключение приведем почти без комментария первые подсчеты средней ударности строк в четверостишиях других размеров — 5-ст. ямба и 5-ст. хорея.

В 5-ст. ямбе преобладает «простое заострение», в 5-ст. хорее — тенденция к «двойному заострению». У Прокофьева это «двойное заострение» выражено очень резко — вспомним, что таков же был его строфический ритм и в 4-ст. ямбе. У Пастернака строфы аВаВ резко отличаются от АвАв, давая парадоксальное повышение на второй и четвертой строках — вспомним, что уникальный максимум на второй строке строфы аВаВ был у него и в 4-ст. ямбе. Можно думать, что сравнительное исследование строфического ритма разных размеров может многое дать для прояснения индивидуальной манеры поэтов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: