Сергей Истомин - Самые знаменитые изобретатели России

- Название:Самые знаменитые изобретатели России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2002

- Город:Ярославль

- ISBN:5-7838-0621-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Истомин - Самые знаменитые изобретатели России краткое содержание

Новая книга серии «Самые знаменитые» — о великих русских новаторах, изобретателях и первопроходцах техники. Многие технические средства, впервые появившиеся в истории человечества, были изобретены именно в России: паровая заводская машина, электрический телеграф, гальваническая копия, радиоприёмник и т.д.

Читатель книги узнает много нового о таких уже известных изобретателях, как Андрей Чохов, Иван Фёдоров, И.И. Ползунов, А.С. Попов, И.И. Сикорский, А.Н. Туполев, А.И. Микоян, С.В. Ильюшин, М.Т. Калашников...

Самые знаменитые изобретатели России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Прочитывал все значительные технические журналы. Он владел тремя иностранными языками, прекрасно знал историю и литературу, был заядлым театралом, увлекался фотографией и ездой на велосипеде.

Работая ночью в своём кабинете, Шухов опрокинул на себя банку с какой-то горючей жидкостью, от горящей свечи рубашка на нём вспыхнула. Пять дней он мучался от страшных ожогов, а на шестой умер, до самого конца сохраняя ясное сознание.

Наследие В. Г. Шухова необъятно. «Все работы, изобретения, постройки и сооружения В. Г. Шухова... дали возможность нашему государству сэкономить огромное количество металла, государственных средств, в том числе и валюты», — писал академик М. Миллионщиков. Среди учеников и последователей В. Г. Шухова — академики И. М. Губкин, Л. С. Лейбензон и В. Г. Капелюшников.

Николай Васильевич НИКИТИН (1907—1973)

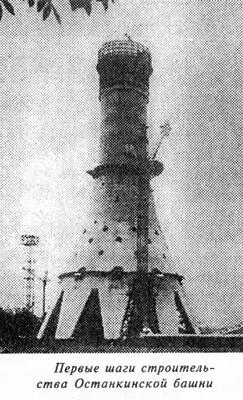

Николай Васильевич Никитин — автор московской Останкинской башни, высота которой в момент окончания её строительства составила 533,3 м. (В 1999 г. Останкинская башня немного «подросла», теперь её высота составляет 540 м.) Вес её фундамента — 55 000 т. Допустимое отклонение вершины под действием ветра 11, 65 м. И подлинное «имя» Останкинской башни, конечно, такое же, как и у её создателя — «никитинская».

Николай Васильевич Никитин родился в Тобольске в 1907 г. Детские представления о сказочной красоте Тобольского кремля навсегда остались в его памяти.

Главе семейства Василию Васильевичу Никитину, секретарю Тобольского губернского суда, удалось выхлопотать место присяжного поверенного в захолустном сибирском городке Ишим. Город Ишим поверг Никитиных в уныние. На весь город один каменный дом более или менее приличного вида — городская управа. В довершение к этому, «место», за которым ехал сюда Василий Васильевич в надежде самому обрести независимое положение в обществе, оказалось занятым. Выход из безнадёжного положения нашла мать — Ольга Николаевна. Она открыла в Ишиме фотопавильон, «где делают людей красивыми». Никитины не могли позволить себе нанять репетитора, который подготовил бы Николая в гимназию. Какими-либо ярко выраженными способностями Николай не блистал, разве что любил рисовать и добивался сходства с натурой.

Когда мальчику не было ещё семи лет, мать научила его бегло читать и считать в пределах сотни. Дальше она не знала, чему его учить, а пора регулярных занятий уже наступила. Николаю шёл десятый год, когда мама отвела его в гимназию. Несмотря на все её страхи, он легко выдержал вступительные, экзамены. Однако проучиться в гимназии ему удалось всего лишь год. Началась Гражданская война, а с ней скитания по чужим дворам и подвалам, голод и отчаянная борьба за выживание. Долгий и тяжёлый тиф, сваливший с ног отца, а потом и младшую сестру Николая, переложил на детские плечи множество непосильных семейных забот.

Самым ярким воспоминанием об этой трудной поре осталась промысловая печь, которую сложил в заброшенном сарае тринадцатилетний Никитин. Печь с вмурованным в неё котлом и целой системой патрубков предназначалась для варки патоки, которую изготовляли из мёрзлой картошки. Эта печь и станок для растирания картошки стали первыми «изобретениями» Николая Никитина. Всё это происходило в Ново-Николаевске, куда занесли семью ветры Гражданской войны. Из опрятного, подтянутого гимназиста Николай превратился в умудрённого житейскими тяготами маленького мужичка. Для того чтобы добыть из растёртой картошки крахмал, требовалось большое количество воды, и хозяйка, продававшая их патоку на рынке, одолжила лошадь. Николай возил огромную бочку к железнодорожной водокачке и обратно.

Во флигеле, со всех сторон продуваемом сырым ветром, гудит до поздней ночи раскалённая печь. У топки тринадцатилетний мальчик. Он и печник, и механик, и кочегар, и водовоз.

Вскоре большевики объявили войну безграмотности, и в Ново-Николаевске одна за другой стали открываться первые школы. Никитину повезло: ему удалось поступить сразу в шестой класс лучшей в городе школы. В школе Никитин особенно увлекался математикой, во многом этому способствовал учитель математики Ливанов, который прямо на глазах учеников превращал сухую математику в царицу наук.

Когда в школе прозвенел последний звонок, классный преподаватель с почтением пожал руку старосте класса Николаю Никитину и произнёс: «Честь имею!» Вместе с аттестатом зрелости Николай получил путёвку в Томский технологический институт и характеристику-рекомендацию. Прибыв в Томск, Никитин узнал, что механико-математический факультет укомплектован и он вправе выбрать любой другой. «В таком случае зачисляйте куда хотите», — сказал он комиссии.

Совершенно неожиданно Николай оказался на отделении, которое пользовалось в институте большой популярностью, — его определили на архитектурное отделение строительного факультета, где обязательной и едва ли не основной считалась дисциплина рисунка и композиции, и ему пришлось овладевать секретами изобразительного искусства. Впрочем, он довольно скоро научился неплохо рисовать и даже почувствовал к этому вкус. Рисунки Никитина украшали кабинет архитектуры, экспонировались на студенческих выставках.

Окончив второй курс, он снова попытался перейти на механико-математический факультет, но декан факультета, узнав, что проситель пришёл к нему с архитектурного отделения, не стал даже с ним разговаривать, считая зодчих людьми легкомысленными и не способными к математическому анализу.

Однажды Никитин попал на первую лекцию нового курса, который ему как будущему зодчему слушать было совсем не обязательно. Высокий профессор Николай Иванович Молотилов сочным баритоном читал с кафедры курс «Технология железобетона». Артистизм и голос профессора околдовали Никитина, он был просто заворожен вольным, просторным течением творческой мысли Молотилова.

Профессор рассказал о неудачных попытках строить из железобетона корабли и самолёты, предостерегал от чрезмерной переоценки его свойств. «В том, что сегодня железобетон не умеет быть пластичным и красивым, сам он нисколько не виноват... Мы научимся воздвигать из бетона прекрасные дворцы, выдающиеся памятники нашему времени — времени большой стройки! XX век назовут веком железобетона. Именно он откроет архитекторам и конструкторам двери в будущее, но произойдёт это при вашем живом участии», — говорил профессор Молотилов. Никитин не ведал тогда, что это призвание пришло к нему. Первая же курсовая работа в новом семестре была началом раскрытия одной темы, которой Николай Никитин практически занимался всю жизнь, — «Раскрытие конструктивных возможностей железобетона».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александр Бушков - Сыщик, ищи вора! [Или самые знаменитые разбойники России] [litres]](/books/1056532/aleksandr-bushkov-sychik-ichi-vora-ili-samye-zname.webp)