Ася Казанцева - Как мозг заставляет нас делать глупости

- Название:Как мозг заставляет нас делать глупости

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ: CORPUS

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-082378-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ася Казанцева - Как мозг заставляет нас делать глупости краткое содержание

Книга молодого научного журналиста Аси Казанцевой — об «основных биологических ловушках, которые мешают нам жить счастливо и вести себя хорошо». Опираясь по большей части на авторитетные научные труды и лишь иногда — на личный опыт, автор увлекательно и доступно рассказывает, откуда берутся вредные привычки, почему в ноябре так трудно работать и какие вещества лежат в основе «химии любви».

Выпускница биофака СПбГУ Ася Казанцева — ревностный популяризатор большой науки. Она была одним из создателей программы «Прогресс» на Пятом канале и участником проекта «Наука 2.0» на телеканале Россия; ее статьи и колонки публиковались в самых разных изданиях — от «Троицкого варианта» до Men’s Health. «Как мозг заставляет нас делать глупости» — ее первая книга.

Как мозг заставляет нас делать глупости - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Что такое стресс и почему с ним бесполезно бороться

В переводе с английского stress — это давление, нажим, напряжение, нагрузка. Примерно так этот термин и используют в журнале Cosmopolitan (которому вообще чудовищно не хватает научного редактора — никогда не прощу им слово «митохондрий» в мужском роде!) и вообще в кухонной психологии. Толпа в метро, говорят, это для меня стресс.

Митохондрия — органелла, обеспечивающая клетку энергией. В глазах редакторов глянцевых журналов она, по-видимому, просто не может быть женского рода.

Но в биологии, медицине и академической психологии за словом «стресс» закрепилось почти противоположное значение. С легкой руки Ганса Селье, венгерско-канадского эндокринолога, основавшего первый в мире Институт стресса 3 , этим термином стали обозначать не само воздействие (что было бы логично с точки зрения первоначального смысла слова), а реакцию организма на него. При этом Ганс Селье впервые формализовал основные признаки, общие для всех форм стресса 4 . Во-первых, это неспецифическая физиологическая реакция, абсолютно одинаковая для тысяч разнообразных воздействий внешней среды, от холодного душа до столкновения с соперником. Во-вторых, она может наблюдаться на разных уровнях организации, от клетки до целого организма. В-третьих, при возникновении стресса каждый раз происходит выбор между двумя возможными вариантами ответа на стимул: принятием или борьбой (в случае отдельной клетки это означает, например, попытку разрушить молекулы яда либо попытку научиться с ними жить). И наконец, стресс — это не обязательно реакция на что-то плохое, его могут с равным успехом вызывать как вредные, так и полезные сдвиги во внешней среде — любое новое явление, под которое необходимо подстроиться.

Тот же Дмитрий Жуков, чей учебник по биологии поведения я тут непрерывно цитирую (что вполне оправданно, потому что он в своем Институте физиологии имени Павлова как раз изучает стресс), особенно подчеркивает в своих публикациях значимость новизны. По его определению, «стресс — это реакция на непривычные изменения среды, а не на любые, или сильные, или вредные для организма». Именно поэтому толпа в метро — это не стресс и даже не стрессогенный фактор. Столкновение с толпой действительно приведет к серьезному стрессу, если вы спускаетесь в метро первый раз в жизни (или хотя бы первый раз за год), но если у вас просто тонкая душевная организация и толпа раздражает вас каждый день, то называть это стрессом биологически некорректно. Стресс — если использовать этот термин в научном смысле — сопровождается конкретным набором физиологических изменений, которые можно выявить в лаборатории. Толпа в метро ни у одного жителя большого города никаких подобных изменений не вызывает, потому что иначе мы бы давно свихнулись.

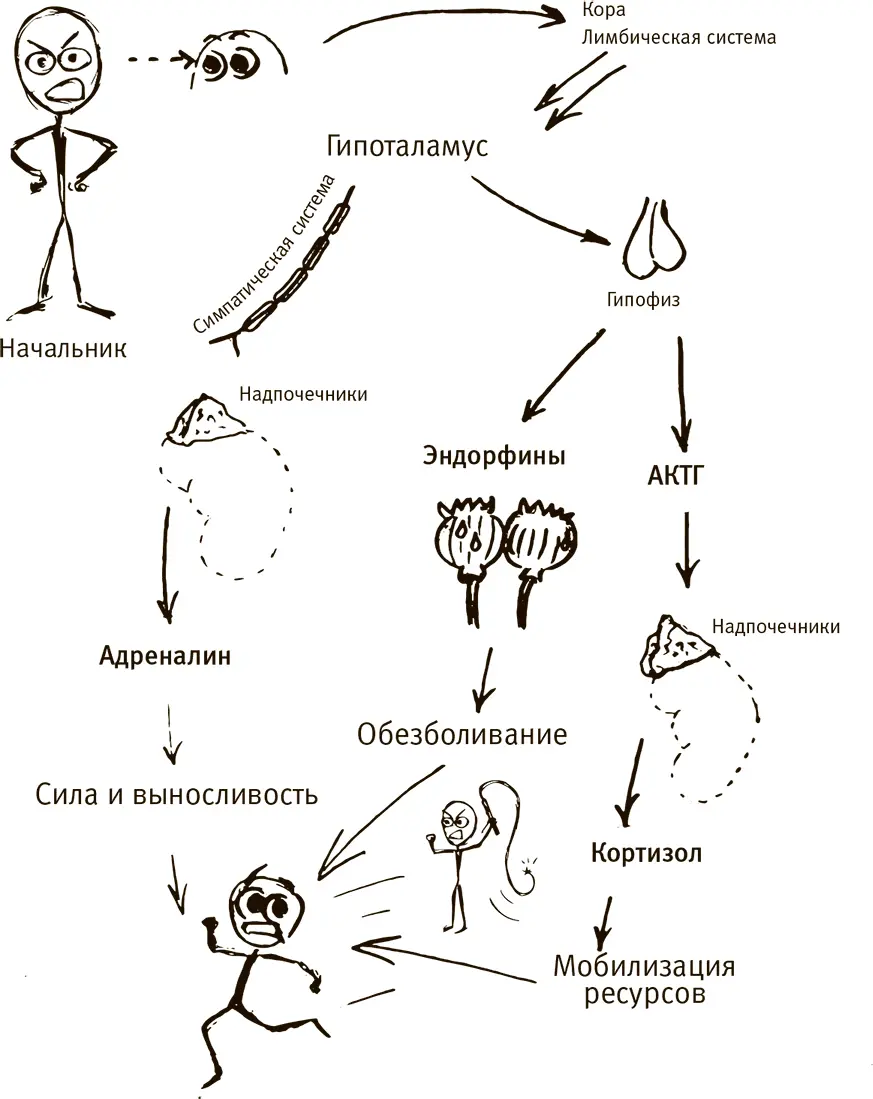

Интереснее всего в стрессе именно факт одинакового ответа на разнообразнейшие стимулы. Если вас облили холодной водой или привели в сауну, если вы катаетесь на американских горках или падаете с лестницы, если вы убегаете от тигра или тренируетесь в фитнес-центре, если на вас нападает грабитель или вы сами на кого-нибудь нападаете, если вы расстаетесь с молодым человеком навсегда или если он внезапно ловит вас ночью у метро с цветами и сообщает, что у него случилась настоящая любовь, — во всех этих ситуациях организм реагирует одним и тем же образом. Столкнувшись с чем угодно, если это случилось неожиданно и может потребовать активных действий, наш умный организм, продукт миллионов лет эволюции, запускает на полную мощность свою симпатоадреналовую систему и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось 5 . Под этими красивыми словами скрываются два основных пути ответа на стресс, причем первый преимущественно связан с мгновенной реакцией и разворачивается за секунды, а второй обеспечивает долговременную адаптацию к стрессу, и речь идет о минутах и часах.

Оба пути начинаются одинаково: мы восприняли новую информацию с помощью органов чувств, и она поступила в обработку. Анализироваться она будет в лимбической системе, отвечающей за эмоции, и в новой коре, отвечающей за мысли. Это та единственная ранняя стадия стресса, где еще есть какая-то разница между физическими и социальными стимулами. Если нам уже больно, то лимбическая система однозначно воспринимает это как негативную эмоцию и разворачивает стресс, никого не спрашивая. А вот если мы, например, встретили в баре своего непосредственного начальника, то новая кора тоже участвует в принятии решения о том, опасен он для нас здесь и сейчас или нет (это будет зависеть от того, вечер субботы сейчас на дворе или позднее утро вторника). В любом случае решение о том, что нужно испытать стресс, принимается за доли секунды и практически никак не зависит от наших сознательных желаний. Когда это решение принято, в работу вступает гипоталамус — центральный управляющий пункт, координирующий абсолютно все физиологические процессы, происходящие в нашем теле. Он и запускает оба компонента стрессорной реакции.

Во-первых, гипоталамус посылает команды автономной, или вегетативной нервной системе. Ее так называют потому, что она занимается координацией действий внутренних органов и никогда не спрашивает нашего сознательного мнения о том, что ей делать со скоростью сердечных сокращений или перистальтикой кишечника. Она делится на две части: симпатическую и парасимпатическую нервную систему, — которые во всем друг другу противоречат. В целом симпатическая нервная система помогает нам драться, бегать и напряженно работать, а парасимпатиче ская отвечает за всякие несрочные и приятные вещи типа пищеварения или секса (это разделение легко запомнить при помощи мнемонической формулы «член несимпатичен»). И вот, когда наступает стресс, парасимпатическая система подавляется, а симпатическая проявляет себя во всей красе. В частности, отправляет нервный импульс к надпочечникам и заставляет их выбросить в кровь дозу адреналина. В той упрощенной схеме, которую я здесь описываю, он будет считаться первым из двух главных гормонов стресса.

Во-вторых, параллельно гипоталамус разворачивает чуть более медленные гормональные реакции. Он отдает команду о формировании стресса своему непосредственному помощнику — гипофизу, который занимается координацией работы всех эндокринных желез. Там происходит много всего интересного, например начинается бурный синтез эндорфинов, но главное — случается выброс адренокортикотропного гормона (АКТГ), который выходит в кровь, достигает надпочечников и запускает там синтез кортизола. Это второй из тех гормонов, которые принципиально важны для понимания стрессорной реакции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: