Леонид Вишняцкий - Неандертальцы: история несостоявшегося человечества

- Название:Неандертальцы: история несостоявшегося человечества

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Нестор-История

- Год:2010

- Город:Санкт Петербург

- ISBN:978-5-98187-614-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Вишняцкий - Неандертальцы: история несостоявшегося человечества краткое содержание

Неандертальцы не были нашими прямыми предками, но тем не менее они наши ближайшие родственники, и у нас с ними очень много общего. Называть их тупиковой ветвью эволюции, по мнению автора этой книги, столь же неверно, как неверно применять этот эпитет по отношению, скажем, к коренному населению Тасмании и другим первобытным популяциям людей, уничтоженным в результате европейской колонизации. Скорее, неандертальцев следует считать «дублёрами» гомо сапиенс, запасным вариантом антропогенеза. Почему же история выбрала нас, а не их? Как происходил этот выбор? Что сыграло в нём решающую роль? Был ли он предопределен заранее или зависел больше от привходящих и потому во многом случайных обстоятельств?

Автор рассматривает эти и многие другие вопросы, попутно суммируя и в доступной для неспециалистов форме излагая то, что известно сейчас о происхождении и эволюционной истории неандертальцев, их умственных и языковых способностях, материальной и зарождавшейся духовной культуре, о динамике их расселения и причинах вымирания. По каждой из перечисленных тем учтены наиболее интересные и важные сведения, имевшиеся в распоряжении палеоантропологии, археологии и смежных с ними наук на середину 2010 г.

Книга адресована всем, кого занимает древнейшее прошлое человечества — от академиков до студентов и школьников старших классов.

Неандертальцы: история несостоявшегося человечества - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мир вокруг них

Для начала несколько слов о погоде. О том, какой она была во времена неандертальцев и как удалось об этом узнать. Откуда, в частности, стало известно, что климат Европы в те далёкие времена был суров и переменчив? И можно ли эту — слишком уж общую — характеристику как-то развернуть, наполнить подробностями, конкретными деталями?

Для реконструкции природной обстановки минувших эпох используются самые разные методы и материалы. О климате и ландшафтах плейстоцена очень многое можно узнать, изучая ископаемые зёрна пыльцы растений, кости животных, формы рельефа земной поверхности, характер чередования и структуру геологических напластований, химический состав ископаемых почв и т. д. Например, по пыльце, сохраняющейся в погребённом состоянии на протяжении сотен тысяч лет, можно определить, каков был характер и состав растительности в том или ином регионе в тот или иной период. Эти данные, в свою очередь, могут много сказать о климате, поскольку каждый вид трав, кустарников и деревьев требует определённой температуры и влажности. У животных также всегда были и есть свои климатические и ландшафтные предпочтения, и знание их не менее полезно для палеоклиматических реконструкций, чем знание «привычек» растений. Находка, скажем, костей песца и северного оленя в древнем слое где-нибудь в верховьях Дуная или в среднем течении Дона — это явное свидетельство того, что здесь некогда было намного холоднее, чем сейчас, и что зона тундры заходила в соответствующий период далеко на юг.

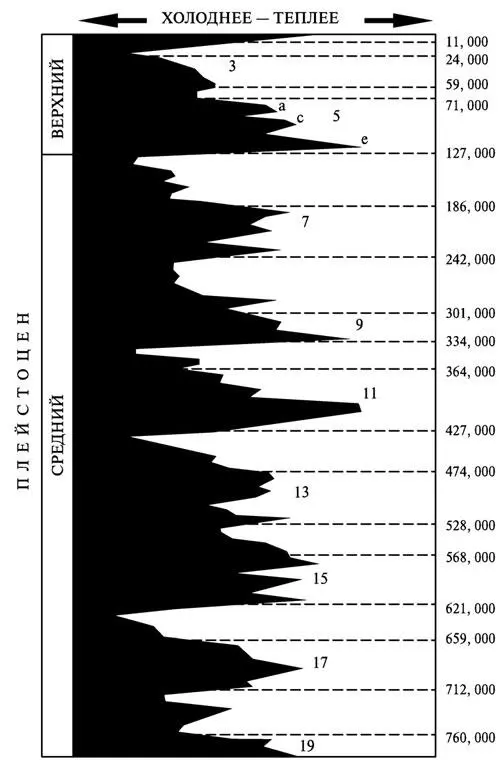

Особенно большое значение для палеогеографических реконструкций приобрёл в последние десятилетия метод, основанный на анализе изотопного состава раковин некоторых морских микроорганизмов (фораминифер), хорошо сохраняющихся в ископаемом состоянии. С помощью глубоководного бурения получают колонки донных отложений, накапливавшихся сотни тысяч лет, а затем сравнивают соотношение концентрации стабильных (т. е. нерадиоактивных) изотопов кислорода 18O и 16O у фораминифер из разных слоёв. Поскольку первый из этих изотопов тяжелее второго, и содержащие его молекулы воды испаряются медленнее, то его роль в построении раковин (или доля в составе раковин) была неодинакова в холодные и тёплые эпохи. Во время оледенений, когда огромные массы испарившейся влаги не возвращались обратно в мировой океан, а оказывались «запертыми» в ледниках, концентрация 18O в морской воде увеличивалась, тогда как в периоды межледниковий она, наоборот, уменьшалась. Таким образом, по изменению соотношения 18O/ 16O можно проследить общий ход колебаний температуры на протяжении длительных периодов времени. Выделенные таким образом эпохи истории климата называют кислородно-изотопными стадиями или морскими изотопными стадиями (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Общая направленность колебаний климата в среднем и верхнем плейстоцене, т. е. в период после проникновения людей в Европу. Цифрами от 1 до 19 пронумерованы кислородно-изотопные стадии (чётные номера соответствуют похолоданиям, нечётные — потеплениям), показаны также их хронологические рамки

Кроме колонок глубоководных отложений, аналогичным же образом анализируют изотопный состав ледниковых кернов из Гренландии или Антарктиды, а в районах, удалённых от моря и ледников, информацию об изменениях климата можно «считать» с пещерных сталагмитов. Последний метод особенно широко применяется в Западной и Центральной Европе. Его использование возможно благодаря тому, что в глубине некоторых пещер сохранились сталагмиты, сформировавшиеся ещё в плейстоцене, многие десятки тысяч лет назад. Сталагмиты растут очень долго, причём скорость их роста, а также и содержание определённых изотопов углерода ( 13C) и кислорода ( 18O) в разных слоях этих натёчных образований зависят от температуры и влажности в районе пещеры. Поскольку же кальцит, слагающий тело сталагмита, хорошо поддаётся датировке торий-урановым методом, то, работая с этим материалом, можно не только получить подробную температурную кривую для нескольких (иногда нескольких десятков) тысяч лет, но и с высокой степенью надёжности определить возраст разных сегментов этой кривой [83].

Имеющиеся данные убедительно свидетельствуют о том, что в течение последних миллионов лет климат постепенно становился всё холодней и суше. Правда, процесс похолодания и иссушения не был непрерывным, и холодные периоды чередовались с потеплениями, но общая тенденция к понижению температуры просматривается вполне явственно. Особенно чётко она обозначилась в среднем и позднем плейстоцене. Почти на всём протяжении двух этих эпох, охватывающих семьсот с лишним тысяч лет, климат в Европе и других частях света был намного более суровым, чем сегодня. Лишь на пике потеплений, соответствующих кислородно-изотопным стадиям 5e и 11, среднегодовая температура поднималась несколько выше современных значений, но суммарная продолжительность этих оптимумов составляет не более 3 % общей продолжительности названного отрезка времени.

Поскольку, как уже говорилось, в холодные периоды огромное количество влаги уходило из атмосферы в ледники, в низких широтах, как правило, климат в это время становился суше. Когда же ледники на севере начинали таять, на юге происходило увлажнение — выпадало больше осадков, реки становились полноводней, поднимался уровень воды в озёрах и морях. Изменения климата, естественно, отражались на характере растительности и составе животного мира разных регионов, а это, в свою очередь, самым непосредственным образом сказывалось на жизни людей. Кроме того, значительное воздействие на древние человеческие популяции могли оказывать различные тектонические события, извержения вулканов, а также связанные с климатом колебания уровня мирового океана, имевшие следствием образование сухопутных перемычек между континентами и островами или, наоборот, появление изолирующих водных барьеров. В периоды наиболее сильных похолоданий уровень моря мог падать до 120 м ниже современных отметок, что приводило к существенным изменениям в очертаниях суши: некоторые острова (например, Британские) становились полуостровами, а полуостровные территории (например, Крым) сливались с «большой землёй».

Эпоха существования классических неандертальцев, как мы уже знаем, приходится на конец среднего и первую половину позднего плейстоцена. На протяжении этого времени имели место многократные и притом весьма значительные по амплитуде и скорости перепады температуры и влажности, объединяемые в климатические циклы продолжительностью от нескольких сотен до нескольких тысяч лет каждый. По именам впервые выделивших и описавших их исследователей — датчанина В. Дансгарда и швейцарца Г. Эшгера — они получили название циклов или событий Дансгарда–Эшгера ( Dansgaard–Oeschger events ). Для периода последнего оледенения (или, как ещё говорят, ледниковья) [84], которое в Западной и Центральной Европе обычно называют вюрмским или вислинским, а в европейской России валдайским, выделяют 24 таких цикла (рис. 4.2). Это оледенение длилось около 100 тысяч лет от конца эемского (микулинского) межледниковья (примерно 110 тыс. лет назад) и до начала современной геологической эпохи, именуемой голоценом (примерно 12 тыс. лет назад) [85].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: