Леонард Сасскинд - Битва при черной дыре. Мое сражение со Стивеном Хокингом за мир, безопасный для квантовой механики

- Название:Битва при черной дыре. Мое сражение со Стивеном Хокингом за мир, безопасный для квантовой механики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Питер

- Год:2013

- Город:СПб

- ISBN:978-5-496-00395-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонард Сасскинд - Битва при черной дыре. Мое сражение со Стивеном Хокингом за мир, безопасный для квантовой механики краткое содержание

Что происходит, когда объект падает в черную дыру? Исчезает ли он бесследно?

Около тридцати лет назад один из ведущих исследователей феномена черных дыр, ныне знаменитый британский физик Стивен Хокинг заявил, что именно так и происходит. Но оказывается, такой ответ ставит под угрозу все, что мы знаем о физике и фундаментальных законах Вселенной. Автор этой книги, выдающийся американский физик Леонард Сасскинд много лет полемизировал со Стивеном Хокингом о природе черных дыр, пока, наконец, в 2004 году, тот не признал свою ошибку.

Блестящая и на редкость легко читаемая книга рассказывает захватывающую историю этого многолетнего научного противостояния, радикально изменившего взгляд физиков на природу реальности. Новая парадигма привела к ошеломляющему выводу о том, что все в нашем мире — эта книга, ваш дом, вы сами — лишь своеобразная голограмма, проецирующаяся с краев Вселенной.

Книга включена в «Библиотеку Фонда «Династия».

Фонд некоммерческих программ «Династия» основан в 2001 году Дмитрием Борисовичем Зиминым, почетным президентом компании «Вымпелком». Приоритетные направления деятельности Фонда — поддержка фундаментальной науки и образования в России, популяризация науки и просвещение. «Библиотека Фонда «Династия» — проект Фонда по изданию современных научно-популярных книг, отобранных экспертами-учеными.

Книга, которую вы держите в руках, выпущена под эгидой этого проекта.

Более подробную информацию о Фонде «Династия» вы найдете по адресу www.dynastyfdn.com

Битва при черной дыре. Мое сражение со Стивеном Хокингом за мир, безопасный для квантовой механики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Я чувствовал, что Битва при черной дыре была классической борьбой за новую парадигму. Тот факт, что дополнительность черных дыр победила в опросе, не был доказательством какой-то реальной победы. Ведь те люди, на которых я больше всего хотел повлиять, — Джо Полчински, Гэри Хоровиц, Энди Строминджер и, самое главное, Стивен — проголосовали на стороне оппозиции.

В течение следующих недель мы с Ларусом Торласиусом совместно придумали и сформулировали ответ на вопрос Джона Прескилла Это заняло у нас некоторое время, но я уверен, что, если бы мой разговор с Прескиллом и Пейджем продлился еще полчаса, мы решили бы эту проблему еще тогда. Я считаю, что Джон фактически сам дал половину ответа Просто учтите, что биту информации требуется некоторое время на то, чтобы быть излученным из черной дыры. Джон предположил, что к тому времени, когда внешний наблюдатель восстановит этот бит и прыгнет в черную дыру, исходный бит уже давно будет в сингулярности. Единственный вопрос, который оставался: сколько времени понадобится, чтобы восстановить бит по испаряющемуся хокинговскому излучению.

Забавно, что ответ уже был дан в выдающейся статье, которая вышла за месяц до конференции в Санта-Барбаре. Из статьи вытекало, хотя это и не говорилось явно, что для восстановления одного бита информации нужно подождать, пока будет излучена половина хокинговских фотонов. При известном очень низком темпе испускания фотонов черными дырами на это понадобилось бы в случае Черной дыры звездной массы около 10 68лет — время, неизмеримо большее возраста Вселенной. Но достаточно лишь доли секунды Аля того, чтобы исходный бит был уничтожен в сингулярности. Очевидно, что нет никакой возможности извлечь бит из хокинговcкого излучения, затем прыгнуть с ним в черную дыру и там сравнить его с первым битом. Дополнительность черных дыр была спасена. Кто был автором блестящей статьи? Дон Пейдж.

16

Постойте! Верните старую прошивку

Однажды в 1960-х годах я пошел на спектакль небольшого авангардного театра в Гринвич-Виллидж. Важным элементом представления — грубоватым юмором, как оказалось, — было то, что публику между актами вовлекали в работу по замене декораций вместо технического персонала.

Одной женщине предложили передвинуть кресло в глубь сцены, но только она к нему притронулась, оно превратилось в груду щепок. Кто-то схватил за ручку чемодан, но тот не сдвинулся с места. Мне поручили поднять и подать кому-то на невысоком балконе двухметровый валун. Ради сохранения общего настроения я обхватил его руками и сделал вид, что поднимаю на пределе своих сил. Мгновение настоящего когнитивного диссонанса наступило, когда камень легко взлетел в воздух, как будто он почти ничего не весил. Это была пустая оболочка из окрашенной бальзы.

Заложенная в наших головах связь между размером объекта и его весом должна быть одним из жестко прошитых инстинктов — частью нашего автоматического чувства физики. Соответственно, неправильная его работа должна бы означать серьезное повреждение мозга — если только человек не является квантовым физиком.

Одна из величайших работ по перепрошивке наших понятий, последовавшая за эйнштейновскими открытиями 1905 года, требовала отказа от инстинкта «большое — тяжелое, маленькое — легкое» и замены его прямо противоположным: «большое — легкое, маленькое — тяжелое». Как и во многих других случаях, Эйнштейн первым заподозрил эту зазеркальную инверсию логики. Что он тогда курил? Скорее всего, только свою трубку. Как всегда, далеко идущие выводы Эйнштейна вытекали из простейшего воображаемого эксперимента, который он поставил у себя в голове.

Данный мысленный эксперимент начинается с регулируемой коробки — пустой, за исключением нескольких фотонов, — которую можно по желанию делать больше или меньше. Ее внутренние стенки сделаны из идеально отражающих зеркал, так что фотоны, пойманные в коробку, носятся вперед-назад между зеркальными поверхностями и не могут выйти наружу.

Волна, заключенная в замкнутой области пространства, не может иметь длину больше размеров этой области. Попробуйте изобразить десятиметровую волну внутри метровой коробки.

Получается бессмыслица. Однако сантиметровая волна легко поместится в коробку.

Эйнштейн представил, что коробка делается все меньше и меньше, а фотоны при этом остаются внутри нее. При сжатии коробки фотоны не могут сохраняться неизменными. Единственная возможность состоит в том, что длина волны каждого фотона должна сокращаться вместе с коробкой. В конце концов окажется, что микроскопическая коробка заполнена очень высокоэнергичными фотонами — высокая энергия соответствует их очень малой длине волны. Дальнейшее сжатие коробки еще более повысит их энергию.

Но вспомним самую знаменитую формулу Эйнштейна Е = тс 2. Если энергия внутри коробки растет, значит, увеличивается и ее масса. Так что чем меньше она становится, тем больше возрастет ее масса. Опять все происходит вопреки наивной интуиции. Физикам приходится переучиваться: малое — тяжелое, большое — легкое.

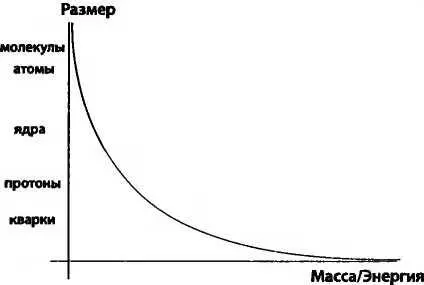

Связь между размером и массой проявляется и иным образом. Природа, похоже, построена иерархически, и на каждом следующем уровне она состоит из объектов все меньшего размера. Так, молекулы состоят из атомов; атомы — из электронов, протонов и нейтронов; протоны и нейтроны — из кварков. Эти уровни строения материи открыты учеными, которые сталкивали атомы-мишени с частицами и смотрели, что получится. Принципиально это не так уж сильно отличается от обычных наблюдений, когда свет (фотоны) отражается от объектов и затем фокусируется на фотопленке или на сетчатке глаза. Но, как мы видели, чтобы исследовать очень малые размеры, нам нужны очень энергичные фотоны (или другие частицы). Очевидно, что в момент, когда атом подвергается воздействию очень энергичного фотона, большая масса (по крайней мере, по меркам физики элементарных частиц) должна быть сконцентрирована в небольшом объеме.

Нарисуем график, показывающий соотношение между размером и массой/энергией. По вертикальной оси отложим величину того масштаба, которые пытаемся исследовать. По горизонтальной — массу/энергию фотона, которая нужна, чтобы различить объект.

Принцип ясен: чем меньше объект, тем большая масса/энергия нужна, чтобы его увидеть. На протяжении большей части XX века каждому студенту-физику приходилось прошивать у себя в голове эту обратную зависимость между размером и массой/энергией.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Стивен Хокинг - Мир в ореховой скорлупке [илл. книга-журнал]](/books/446931/stiven-hoking-mir-v-orehovoy-skorlupke-ill-kniga-zhurnal.webp)