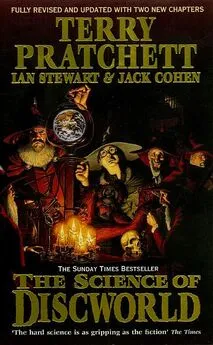

Терри Пратчетт - Наука Плоского Мира III: Часы Дарвина

- Название:Наука Плоского Мира III: Часы Дарвина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Терри Пратчетт - Наука Плоского Мира III: Часы Дарвина краткое содержание

Книга «Часы Дарвина» повествует о викторианском обществе, которого никогда не было — ну, однажды вмешались волшебники и его не стало..

Наука Плоского Мира III: Часы Дарвина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

А еще Пейли довольно-таки несправедлив в отношении камней.

Некоторые из старейших на планете камней были обнаружены в Гренландии, в 25-мильной (40 км) прослойке, известной как супракрустальный пояс Исуа. Это самые древние горные породы, которые образовались на поверхности Земли, а не поднялись из нижележащей мантии. Их возраст составляет 3,8 миллиарда лет, если только мы не собираемся ставить под сомнение достоверность выводов, полученных на основе наблюдений — правда, в таком случае нам придется отказаться как от фактов, полученных в результате анализа горных пород, так и от свидетельств в пользу сотворения мира. Мы знаем возраст этих камней, потому что в них содержатся крошечные кристаллы циркона. Упомянув их, мы хотели показать, насколько необоснованным было отношение Пейли, который не проявлял к камням должного интереса и небрежно принимал на веру тот факт, что камни, вероятно, «лежали здесь всегда». Структура камня вовсе не так проста, как полагал Пейли. На самом деле некоторые камни по своей сложности не уступают живым организмам, хотя и очевидно проигрывают в плане внутренней «организации». Любой камень может поведать нам историю.

Цирконы — наглядный тому пример.

Цирконий — это 40-й элемент периодической системы, а циркон — силикат циркония. Хотя он встречается во многих горных породах, обычно его содержание настолько мало, что его попросту игнорируют. Это чрезвычайно твердый минерал — не настолько твердый, как алмаз, но все же превосходящий самую твердую сталь. Ювелиры иногда используют циркон в качестве заменителя алмаза.

Таким образом, цирконы входят в состав большинства горных пород, но в данном случае наибольший интерес представляет гранит. Гранит — это магматическая порода, которая поднимается из расплавленного слоя, расположенного ниже Земной коры, пробиваясь через отложения осадочных пород, возникающих под воздействием ветра или воды. Цирконы образуются в гранитах, которых затвердевают на глубине около 12 миль (20 км). Это чрезвычайно мелкие кристаллы с характерным размером около 1/10000 дюйма (2 микрона).

За последние десятилетия мы узнали, что наша, на первый взгляд, непоколебимая планета на самом деле весьма подвижна: материки дрейфуют по ее поверхности на гигантских «тектонических плитах», которые достигают 60 миль (100 км) в толщину и плавают поверх жидкой мантии. Иногда они даже сталкиваются друг с другом. В среднем за год они перемещаются меньше, чем на дюйм (около 2 см), но по геологическим меркам это вполне приличная скорость. В прошлом, когда Североамериканская плита столкнулась с Евразийской, северо-запад Шотландии был частью Северной Америки; после того, как плиты разошлись, часть Америки осталась, образовав Мойнский надвиг. Столкновение плит приводит к их взаимному скольжению и часто становится причиной горообразования. Самые высокие (в настоящее время) горы на планете, Гималаи, возникли после того, как Индия столкнулась с материковой Азией. Они до сих пор продолжают расти более, чем на полдюйма (1,3 см) в год — хотя эрозия нередко разрушает их быстрее, — а Индия все еще продолжает двигаться на север.

Так или иначе, гранит, расположенный глубоко под землей, может подняться в результате столкновения литосферных плит и выйти на поверхность как часть горного хребта. Благодаря своей твердости, гранит способен противостоять выветриванию намного лучше, чем окружающие его осадочные породы. Но в конечном счете выветривается даже гранит, и горы разрушаются. Кристаллы циркона обладают еще большей твердостью, поэтому они не выветриваются, а просто отделяются от гранита; ручьи и реки уносят их к побережью, где они откладываются на песчаном берегу и становятся частью очередного слоя осадочных пород.

Помимо своей твердости, циркон отличается высокой химической устойчивостью и способен противостоять большинству химических воздействий. По мере того, как осадочный слой растет, кристаллы циркона, погруженные в формирующуюся породу, оказываются сравнительно невосприимчивыми к росту температуры и давления. Даже когда горная порода под воздействием глубинного нагрева становится метаморфической и изменяет свою химическую структуру, кристаллы циркона остаются невредимыми. Его единственная уступка экстремальным условиям окружающей среды состоит в том, что со временем на поверхности кристалла, подобно коже, образуется новый слой. Возраст этого «ободка» примерно соответствует возрасту окружающих горных пород, в то время как внутреннее ядро кристалла намного старше.

Далее этот процесс может повторяться. Ядро циркона с новым ободком может выйти на поверхность вместе с окружающими их породами и сформировать новую горную цепь. Когда эти горы выветриваются, циркон может снова оказаться в недрах Земли и нарастить второй ободок. А потом и третий, четвертый… Подобно годичным кольцам, указывающим на возраст дерева, «цирконовые ободки» отражают последовательность горообразований и эрозий. Главное отличие состоит в том, что древесное кольцо соответствует промежутку времени в один год, в то время как ободки цирконового кристалла соответствуют геологическим циклам, которые обычно занимают сотни миллионов лет. Тем не менее, они похожи: если по толщине годичных колец можно судить о климате, в котором проходила жизнь дерева, то цирконовые ободки способны рассказать нам об условиях, характерных для конкретного геологического цикла.

Благодаря одному из тех удачных совпадений, в которых Пейли мог бы увидеть проявление Воли Всевышнего, а мы в настоящее время видим неизбежное следствие поистине колоссального изобилия Вселенной (да, мы понимаем, что эти утверждения могут выражать одну и ту же мысль), атом циркония обладает точно таким же электрическим зарядом и почти таким же размером, что и атом урана. Из-за этого урановые примеси могут легко проникать в упомянутый выше цирконовый кристалл. Для науки это хорошая новость, потому что уран радиоактивен. Со временем он распадается, превращаясь в свинец. Измерив соотношение урана и свинца, можно оценить время, прошедшее со времени образования конкретной части цирконового кристалла. Таким образом, мы получаем в свое распоряжение мощное средство наблюдения — геологический секундомер. И простое предсказание, подтверждающее гипотезу о том, что кристалл циркона формируется поэтапно. А именно: самой старой частью кристалла должно быть его ядро, в то время как возраст ободков должен последовательно уменьшаться в порядке их следования.

Типичный кристалл, к примеру, может состоять из четырех слоев. Возраст ядра может составлять 3,7 миллиарда лет, второго слоя — 3,6 миллиарда, третьего — 2,6 миллиарда и, наконец, четвертого — 2,3 миллиарда. Таким образом, простой «камешек» служит доказательством геологических циклов длительностью от ста миллионов до миллиарда лет. Последовательность дат согласуется с предполагаемым порядком формирования кристалла. Если бы общий сценарий, предусмотренный геологами, не соответствовал действительности, то для его опровержения было бы достаточно одной-единственной песчинки. Конечно, отсюда еще не следует, что гигантские геологические циклы имели место в действительности, но об их существовании говорят другие факты. Наука — это кроссворд.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Марк Берроуз - Магия Терри Пратчетта. Биография творца Плоского мира [litres с оптимизированными иллюстрациями]](/books/1147889/mark-berrouz-magiya-terri-pratchetta-biografiya-tvor.webp)