Пьер Руссо - Землетрясения

- Название:Землетрясения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс

- Год:1966

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пьер Руссо - Землетрясения краткое содержание

В этой книге Пьер Руссо, известный во Франции писатель — популяризатор научных знаний, дает читателю всестороннее представление об одном из самых грозных и разрушительных стихийных бедствий, наносивших огромный ущерб человечеству на всем протяжении его истории.

Руссо популярно излагает теории происхождения землетрясений и обобщает опыт по применению различных методов прогнозирования сейсмических катастроф и ликвидации их последствий.

Землетрясения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Почти то же самое происходит и при землетрясении вулканического происхождения.

Геотермическая ступень [43] Известно, что температура под землей повышается примерно на 1 градус с увеличением глубины на 32 метра.

позволяет подсчитать, что глубина, на которой находится жидкая лава, составляет примерно 40 километров. По всей вероятности, именно на этом уровне расположены резервуары, питающие вулканы, а следовательно, и очаги вулканических землетрясений. «Многие толчки, — заявляет американский сейсмолог Маселуэйн, — исходят из какой-нибудь точки горного массива, возвышающегося над окружающей местностью».

Из этого мы делаем вывод: если бы все землетрясения были геологического или вулканического происхождения, то их очаги находились бы на глубине, не превышающей 40 километров.

Ниже мы покажем, как определяют глубину очага землетрясения. Между тем первые исследователи, научившиеся подсчитывать эту глубину в 1922 году, в том числе англичанин Тернер, были очень удивлены: вместо того чтобы получить величины, близкие к 40 километрам, они убедились, что на самом деле очаги размещаются на любой глубине — от нескольких метров до 700 километров.

«Этого не может быть! — запротестовали некоторые. — На глубине свыше 100 километров материя находится в жидком состоянии: как же могут происходить там сотрясения, вызывающие сейсмические возмущения?»

Однако ученым пришлось сдаться перед фактами и приступить к составлению статистических таблиц, подобных тем, которые включили в свой труд «Сейсмичность Земли» Гутенберг и Рихтер [44] Gutenberg, Richter , Seismicity of the Earth, 1954.

.

Познакомимся с этой поучительной таблицей.

Мы видим, что очаги огромного большинства землетрясений находились на глубине, не превосходившей 100 километров. Более детальное исследование позволило даже локализировать их на глубинах от 8 до 30 километров. Впрочем, значительным остается и число землетрясений с очагами на глубине 200 километров. Далее, по мере возрастания глубины очагов число землетрясений заметно снижается и доходит до минимальной цифры при глубине 300 километров. Затем число землетрясений медленно увеличивается, достигая невысокой предельной цифры при глубине очага 600 километров, после чего окончательно падает.

Весьма знаменательно, что в большинстве случаев глубокие землетрясения происходят недалеко от берегов Тихого океана. Еще недавно можно было заменить слова «в большинстве случаев» словом «все», но в 1954 году Ротэ обнаружил, что очаг землетрясения, происходившего на юге Испании 29 марта был глубже 600 километров. Напротив, очаг землетрясения, которое 11 июня 1938 года наделало столько шума в районе Парижа, находился на глубине 25 километров.

«Прекрасно, — скажете вы, — существуют землетрясения неглубокие (от 0 до 60 километров глубины), промежуточные (от 70 до 300) и глубокие (свыше 300 километров). Но говорит ли нам что-нибудь о происхождении землетрясений это непостоянство глубин? Может ли оно ответить на вопрос, который мы настойчиво себе ставим: чем же вызываются землетрясения?

Да, именно анализ глубин, как мы надеемся, даст нам ключ к разгадке. Прежде всего примечательно, что избранное место глубокофокусных землетрясений — побережье Тихого океана. Об этом свидетельствует линия на рис. 21, которая проходит вдоль Индонезии, затем поднимается, окаймляя Японские острова, и снова спускается, проходя вдоль Северной и Южной Америки. На этом «бульваре Тихого океана» не только случаются самые сильные землетрясения, но и вулканов здесь более чем достаточно.

Так вот, как раз этот «бульвар», или по крайней мере определенная его часть, представляет собой место зарождения будущих гор. Именно здесь, по всей вероятности, будут возвышаться через несколько миллионов лет новые Альпы и Гималаи, которые заменят наши современные горы, к тому времени уже рассеченные, отшлифованные и разрушенные эрозией [45] J.-P. Rоthé, Histoire de l’Avenir, p. 216.

.

Мы не собираемся рассказывать здесь, как в наши дни объясняют процесс горообразования. Это уже сделано в цитировавшемся выше труде Ротэ [46] Ibidem.

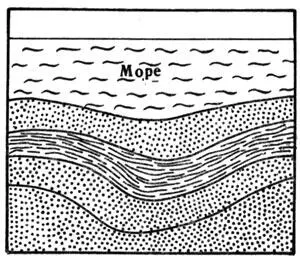

, и нам остается изложить проблему в самых общих чертах. Для этого в первую очередь обратимся к отложению морских осадков и постараемся представить себе все мельчайшие их частицы: продукты эрозии, пустые ракушки, скелеты рыб, которые падают непрестанно на дно Мирового океана. Если мы примем во внимание, что процесс этот длится не веками, не тысячелетиями, а миллионами лет, то сможем представить себе мощность толщ, нагромождающихся друг на друга, и вес, которым они давят на морское дно.

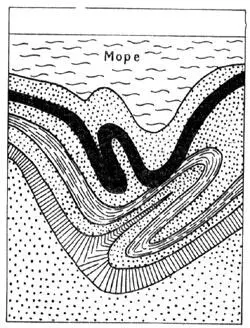

В определенное время на каком-то участке дно поддается. Оно оседает, прогибается, в нем образуется своего рода впадина, ров, который называется геосинклиналью (см. рис. 8). Затем, по мере того как сотни тысячелетий складываются в миллионы, ров углубляется, его склоны становятся круче и сближаются, а зажатые между ними пласты, которые, разумеется, непрерывно утолщались, вытесняются вверх, образуя выпуклость: так зарождается корень складки. Этот зародыш горной цепи, зачатый на дне океана, можно обнаружить с момента его появления. Приборы для замера глубин выявляют выпуклость, выступающую на дне моря, а гравиметры фиксируют меньшее ускорение силы тяжести по сравнению с окружающими точками. Это вполне естественно, ведь выпуклость сложена породами, снесенными с поверхности континентов и, следовательно, не очень плотными, тогда как повсюду в других местах дно состоит из тяжелого базальта. Некоторые вершины, уже сейчас выступающие над поверхностью воды и образующие множество рассеянных островков, выдают секрет зарождения будущей горной цепи.

Такие явления наблюдаются у берегов Индонезии, как уже отметил в 1930 году голландский геофизик Венинг-Мейнес. То же самое происходит вдоль восточного побережья японского острова Хонсю. И там на дне океана образовался ров глубиной 10 000 метров, в котором накапливаются толщи легких осадочных пород, о чем свидетельствуют гравиметры. Подобный процесс развивается и в водах, омывающих западное побережье Центральной Америки. Возможно, впадины, обнаруженные на траверсе Акапулько (Мексика) и у берегов Гватемалы, таят в своих глубинах зародыши будущих гор.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: