Пьер Руссо - Землетрясения

- Название:Землетрясения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Прогресс

- Год:1966

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пьер Руссо - Землетрясения краткое содержание

В этой книге Пьер Руссо, известный во Франции писатель — популяризатор научных знаний, дает читателю всестороннее представление об одном из самых грозных и разрушительных стихийных бедствий, наносивших огромный ущерб человечеству на всем протяжении его истории.

Руссо популярно излагает теории происхождения землетрясений и обобщает опыт по применению различных методов прогнозирования сейсмических катастроф и ликвидации их последствий.

Землетрясения - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

X баллов. Трещины в рыхлых грунтах, оползни, разрыв трубопроводов и даже мостов.

XI баллов. Разрушение всех каменных строений и мостов, сильно гнутся рельсы, серьезные повреждения плотин.

XII баллов. Сильные нарушения рельефа, образование широких трещин, обвалы в горах, возникновение новых озер и рек.

Читатель, несомненно, сразу же заметил, что эта шкала в основном субъективна и относительна. Два жителя одного села, которые пережили то же самое землетрясение, могут по-разному исчислять нанесенный им ущерб. Разумеется, возникают сомнения при выборе оценки в II, III, IV балла. Человеку свойственно преувеличивать опасность, — и нет ничего удивительного в том, что пострадавший, увидев провалившуюся крышу, разорванные трубопроводы и трещину, пересекающую улицу, будет убежден, что землетрясение достигло по крайней мере X, если не XII баллов.

Относительность этой шкалы становится еще более очевидной при сопоставлении силы толчка в разных местах. Сразу же бросается в глаза, что шкала не отражает действительной силы землетрясения. Когда в 1938 году парижане ощутили легкое сотрясение, о котором уже не раз упоминалось в нашей книге, специалисты определили интенсивность в II балла, в то время как речь шла о возмущении, интенсивностью в VII баллов в эпицентре, то есть за несколько сот километров от Парижа. Но такие же явления наблюдались бы в Париже, если бы интенсивность в эпицентре, удаленном от этого города на 3000 километров, достигала XII баллов.

Другими словами, если применение шкалы интенсивности землетрясения закономерно при оценке сейсмического возмущения в данной точке, то она не дает ни малейшего представления о его реальной силе. Толчок совершенно одинаковой силы ощущался в Париже 11 июня 1938 года и в Арекипе (Перу) 25 января 1939 года. Однако в действительности произошли совсем разные события: одно было совсем незначительным толчком, а другое — катастрофическим землетрясением с эпицентром на расстоянии более 2500 километров от Арекипе.

Отсюда следует, что мало знать интенсивность землетрясения в том или другом районе; надо, кроме того, получить представление о его реальной силе. По той же причине офицеры во время войны задают себе вопрос о снаряде, разрушившем ту или другую установку: «Что это, просто удачное попадание артиллерийского снаряда в цель, или же разрыв авиабомбы в 0,5 или 5 тонн на более или менее дальнем расстоянии?» Одинаковые последствия только подчеркивают возможное разнообразие причин.

Ведь разрушительная сила энергии атомной бомбы того же типа, что и уничтожившей Хиросиму, равна 8×10 20эргов [52] Напомним, что эрг — единица измерения энергии, принятая в физике. Один киловатт-час равен 36 миллиардам эргов (36·10 9 ).

, тогда как разрушительная сила авиабомбы весом в одну тонну в 20 тысяч раз слабее, а сила снаряда еще слабее в 10 или 20 раз.

Итак, не будет ли логичнее при оценке разрушительной силы землетрясения исходить из того же критерия? Нельзя ли измерить его энергию в эргах и составить на этой основе шкалу, которая облегчит сопоставление землетрясений по сравнению со шкалой интенсивности?

Для такой шкалы бомба, сброшенная на Хиросиму, представляется подходящей основой. Тем читателям, для кого необычна такая единица измерения, как эрг, скажем, что 8×10 20эргов хиросимской бомбы равны 22 224 тысячам киловатт-часов, или же 8160 миллиардам килограмм-метров, то есть энергии, которая выделилась бы при падении Эйфелевой башни с высоты 1000 километров.

С учетом всех изложенных выше соображений измерение в эргах энергии, выделяемой при землетрясениях, представляется лучшим способом их классификации по степени разрушительности. На первый взгляд измерение энергии землетрясений кажется не очень-то легкой задачей, но никаких непреодолимых трудностей не возникает, о чем свидетельствует само определение понятия «энергия». Энергия — это работа перемещающейся силы. Но разве землетрясения не вызываются силой (напряжением), которая перемещает пласты горных пород, а иногда даже целые блоки земной коры? Именно так подошел к этой проблеме американец Рид, изучая катастрофу в Сан-Франциско в 1906 году. Рид вычислил силу, вызвавшую землетрясение, и ее перемещение. Последнее он измерил на основе смещения разлома Сан-Андреас; силу же принял равной той, которая потребовалась для появления самого разлома, то есть для того, чтобы разбить гранитную полосу длиной 435 километров и толщиной 20 километров. Перемножив эти два параметра, Рид получил энергию, равную 1,75×10 24эргов.

Признаемся, что метод Рида несколько рискован. Более того, он не всегда применим. Сейсмологи предпочитают обычно вычислять энергию землетрясения по данным сейсмограмм. Действительно, сейсмограммы дают почти точное изображение сейсмических волн, распространяющихся от очага. Поскольку энергия, которую передают эти волны, определяется математически, исходя из их периода и амплитуды, очевидно, что вполне возможно прибегать к математическим вычислениям, хотя это и менее удобно. Именно так поступил известный английский геофизик Джефрис, который вычислил, что как при Памирском (1911), так и при Монтанском землетрясениях (1925) высвободилась энергия, равная примерно. 10 21эргов. Но при самых сильных землетрясениях высвобождается около 10 26эргов, что равно 12,5 тысячи хиросимских атомных бомб. Эта величина! примерно соответствует пределу сопротивления земной коры: ни один толчок не может перейти этот предел, не раздробив земную кору.

А самые слабые подземные толчки, регистрируемые только сейсмографами, в 800 миллионов миллиардов раз слабее. Они высвобождают энергию, равную 10 8эргов, то есть примерно такую же, как при взрыве снаряда малого калибра. Разумеется, такие незначительные толчки наблюдаются гораздо чаще, чем сильные землетрясения, поскольку в среднем за год одно землетрясение с энергией, превышающей или равной 10 26эргов, приходится на 10 толчков с энергией, равной 10 26–10 24эргов, и на 100 толчков с энергией 10 24–10 22эргов и т. д. Итак, в среднем 1 миллион зарегистрированных толчков соответствует высвобождению в среднем за год 12,43×10 26эргов (по Гутенбергу и Рихтеру).

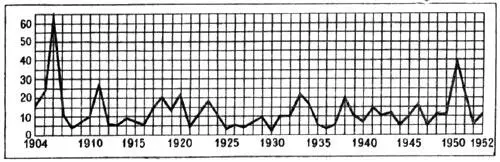

Эта последняя цифра свидетельствует о том, что совсем не обязательно должно произойти много сильных землетрясений, чтобы был выдержан средний годовой показатель. Следовательно, энергию, высвобождаемую землетрясениями за год, следует скорее приписать одной-двум сильным катастрофам, чем множеству слабых толчков. Кроме того, высвобождение сейсмической энергии сильно колеблется из года в год. В этом можно убедиться при рассмотрении кривой на рис. 11, вычерченной Гутенбергом и Рихтером на основе статистических данных. Точка, соответствующая 1906 году, поднимается на 1/ 9выше всех остальных, причем за ней следует год очень слабой сейсмической активности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: