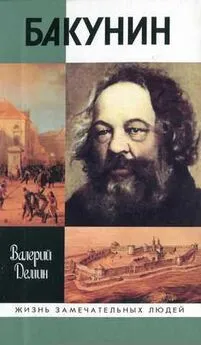

Валерий Демин - Бакунин

- Название:Бакунин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02881-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Демин - Бакунин краткое содержание

Настоящее издание представляет собой новое жизнеописание, пожалуй, самой колоритной фигуры мирового революционного движения XIX века — Михаила Александровича Бакунина (1814–1876), которого современники называли «отцом анархии», «апостолом свободы» и «гражданином мира». Доктор философских наук В. Н. Демин предпринял попытку преодолеть бытовавшее долгое время одностороннее представление об этой незаурядной личности, показав Бакунина не только в окружении его замечательной семьи и великих друзей (Чаадаева, Белинского, Тургенева, Герцена, Огарева, Рихарда Вагнера, Жорж Санд, Прудона, Гарибальди и др.), но и в восприятии оппонентов, врагов и фальсификаторов его идейного наследия.

Бакунин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Позже Николай Александрович Бердяев (1874–1948) выразится еще более определенно: «Россия — самая безгосударственная, самая анархическая страна в мире. И русский народ — самый аполитический народ, никогда не умевший устраивать свою землю. Все подлинно русские, национальные наши писатели, мыслители, публицисты — все были безгосударственниками, своеобразными анархистами. Анархизм — явление русского духа, он по-разному был присущ и нашим крайним левым, и нашим крайним правым. Славянофилы и Достоевский — такие же в сущности анархисты, как и Михаил Бакунин или Кропоткин. Эта анархическая русская природа нашла себе типическое выражение в религиозном анархизме Льва Толстого. Русская интеллигенция, хотя и зараженная поверхностными позитивистическими идеями, была чисто русской в своей безгосударственности. В лучшей, героической своей части она стремилась к абсолютной свободе и правде, не вместимой ни в какую государственность».

В рецензии на 7-й том «Истории России» С. М. Соловьева Константин Аксаков писал: «Как бы широко и, по-видимому, либерально ни развивалось государство, хотя бы достигло самых крайних демократических форм, все-таки оно, государство, есть начало неволи, внешнего принуждения. <���…> Передовые умы Запада начинают сознавать, что ложь лежит не в той или другой форме государства, а в самом государстве как идее, как принципе; что надобно говорить не о том, какая форма хуже и какая лучше, какая форма истинна, какая ложна, а о том, что государство как государство есть ложь». Подобные высказывания славянофилов вовсе не были случайными. В одном из поздних писем к Герцену Бакунин отмечал, что Константин Аксаков еще в 1830-е годы был «врагом петербургского государства и вообще государственности, и в этом отношении он даже опередил меня».

С Хомяковым, Самариным, Кошелевым, братьями Аксаковыми и Киреевскими Бакунина сближало не только неприятие деспотической и бюрократической государственной системы, но и патриотизм (как это отметил Герцен), и любовь к славянству. В своем радикальном панславизме Бакунин очень скоро превзойдет всех славянофилов вместе взятых. А все тот же Бердяев отмечал, что и бакунинский анархизм в целом окрашен в яркие славянофильские цвета: Бакунин считал, что мировой пожар европейской революции скорее всего начнется в России, а затем перекинется и на весь остальной мир.

На взаимоотношениях Бакунина и Белинского, начавшихся горячей дружбой и кончившихся размолвкой, следует остановиться особо. Они познакомились на одном из заседаний кружка Станкевича. Павел Васильевич Анненков (1813–1887) в своих мемуарах «Замечательное десятилетие» подробно рассказывает о философской эволюции и мучительных исканиях молодого Бакунина, неуклонно приближавшегося к своему революционному преображению (он даже называет Бакунина «отцом русского идеализма», что, впрочем, мало соответствует действительности и может быть принято с большими оговорками, и то — применительно только к начальному этапу становления будущего «отца анархии», приверженца воинствующего атеизма и материализма):

«<���…> Б[акунин] обнаружил в высшей степени диалектическую способность, которая так необходима для сообщения жизненного вида отвлеченным логическим формулам и для получения из них выводов, приложимых к жизни. К нему обращались за разрешением всякого темного или трудного места в системе учителя, и Белинский гораздо позднее, то есть спустя уже 10 лет (в 1846 году), еще говорил мне, что не встречал человека, более Б[акунина] умевшего отстранять, так или иначе, всякое сомнение в непреложности и благолепии всех положений системы. Действительно, никто из приходящих к Б[акунину] не оставался без удовлетворения, иногда согласного с основными темами учения, а иногда просто фиктивного, выдуманного и импровизированного самим комментатором, так как диалектическая его способность, как это часто бывает с диалектиками вообще, не стеснялась в выборе средств для достижения своих целей.

Как бы то ни было, но только упоение гегелевскою философией с 1836 года было безмерное у молодого кружка, собравшегося в Москве во имя великого германского учителя, который путем логического шествия от одних антиномий к другим разрешал всей тайны мироздания, происхождение и историю всех явлений в жизни, вместе со всеми феноменами человеческого духа и сознания. Человек, не знакомый с Гегелем, считался кружком почти что несуществующим человеком: отсюда и отчаянные усилия многих, бедных умственными средствами, попасть в люди ценою убийственной головоломной работы, лишавшей их последних признаков естественного, простого, непосредственного чувства и понимания предметов. Кружок постоянно сопровождался такими людьми. Белинский очень скоро сделался в нем корифеем, выслушав основные положения логики и эстетики Гегеля, преимущественно в изложении и комментариях Б[акунина]. Надо заметить, что последний возвещал их как всемирное откровение, сделанное человечеством на днях, как обязательный закон для мысли людской, которую они исчерпывают вполне без остатка и без возможности какой-либо поправки, дополнения или изменения. Следовало или покориться им безусловно, или стать к ним спиной, отказываясь от света и разума. Белинский на первых порах и покорился им безусловно, стараясь достичь идеала бесстрастного существования в “духе”, подавляя в себе все волнения и стремления своей нравственности и органической природы, беспрестанно падая и приходя в отчаяние от невозможности устроить себе вполне просветленную жизнь по указаниям учителя.

Дело, конечно, не обходилось тут без сильных протестов со стороны неофита. Дар проникать в сущность философских тезисов, даже по одному намеку на них, и потом открывать в них такие стороны, какие не приходили на ум и специалистам дела, — этот дар поражал в Белинском многих из его философствующих друзей. Он не утерял его и тогда, когда, по-видимому, предался душой и телом одному известному толкованию гегелевской системы. Способность его становиться по временам к ней совершенно оригинальным и независимым способом и заставила сказать Г[ерцена], что во всю свою жизнь ему случилось встретить только двух лиц, хорошо понимавших Гегелево учение, и оба эти лица не знали ни слова по-немецки. Одним из них был француз — Прудон, а другим русский — Белинский. Возражения последнего на некоторые из догматов системы иногда удивительно освещали ее слабые, схоластические стороны, но уже не могли потрясти веры в нее и высвободить его самого из-под ее гнета. Известно восклицание Белинского, весьма характеристическое, которым он заявлял свое мнение, что для человека весьма позорно служить только орудием “всемирной идеи”, достигающей через него необходимого для нее самоопределения. Восклицание это можно перевести так: “Я не хочу служить только ареной для прогулок ‘абсолютной идеи’ по мне и по вселенной”. Опровержения такого рода, как бы мимолетны они ни были, конечно не могли не раздражать его друга, Б[акунина], не лишенного, как все проповедники, деспотической черты в характере. Впоследствии образовались сильные размолвки, именно вследствие протестов Белинского, на которые учитель отвечал, с своей стороны, весьма энергично. Уже в сороковых годах, говоря мне об искусстве, с каким Б[акунин] умел бросать тень на лица, которых заподозревал в бунте против себя, Белинский прибавил: “Он и до меня добирался. ‘Взгляните на этого Кассия, — твердил он моим приятелям, — никто не слыхал от него никогда никакой песни, он не запомнил ни одного мотива, не проронил сроду и случайно никакой ноты. В нем нет внутренней музыки, гармонических сочетаний мысли и души, потребности выразить мягкую, женственную часть человеческой природы’. Вот какими закоулками добирался он до моей души, чтобы тихомолком украсть ее и унести под своей полой”. Оба приятеля, как известно, вплоть до 1840 года беспрестанно ссорились и так же беспрестанно мирились друг с другом, но в лето 1836 года они еще жили безоблачной, задушевной жизнью.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: