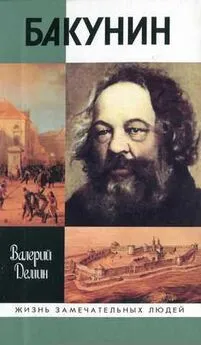

Валерий Демин - Бакунин

- Название:Бакунин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02881-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Демин - Бакунин краткое содержание

Настоящее издание представляет собой новое жизнеописание, пожалуй, самой колоритной фигуры мирового революционного движения XIX века — Михаила Александровича Бакунина (1814–1876), которого современники называли «отцом анархии», «апостолом свободы» и «гражданином мира». Доктор философских наук В. Н. Демин предпринял попытку преодолеть бытовавшее долгое время одностороннее представление об этой незаурядной личности, показав Бакунина не только в окружении его замечательной семьи и великих друзей (Чаадаева, Белинского, Тургенева, Герцена, Огарева, Рихарда Вагнера, Жорж Санд, Прудона, Гарибальди и др.), но и в восприятии оппонентов, врагов и фальсификаторов его идейного наследия.

Бакунин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Красуйся, тихая Осуга,

Душа прямухинских полей

И верная моя подруга,

Кормилица моих детей. <���…>

За несколько лет А. М. Бакунин превратил свое имение в образцовое хозяйство. Здесь постоянно что-то строилось, благоустраивалось — разбивались сады, цветники и оранжереи, появлялись разного рода ландшафтные диковинки — гроты, каскады, водоемы, мостики. В Прямухине работали винный завод, лесопильная мельница, позже вошла в строй ткацкая фабрика и было налажено бумагоделательное производство. Крестьян, коих насчитывалось около тысячи мужеского полу (женщины и дети в расчет не брались), держали в строгости, для них даже была написана особая «конституция», но народ не понял и не принял нововведений. Просвещенный хозяин продолжал заниматься наукой, сочинял стихи, переписывался с великомудрыми друзьями, общался с соседями. Авторитет А. М. Бакунина был так высок, что в 1806 году его избрали предводителем дворянства Тверской губернии.

Плоды своих раздумий А. М. Бакунин изложил в ряде трактатов и эссе. Среди них — «О народном характере», «О садах», «О климате», «Опыт мифологии русской» и др. Дошедшие до нас рукописи пестрят именами Вольтера, Фенелона, Монтескье, Руссо, Гельвеция, Кондильяка, Бентама и других деятелей эпохи Просвещения. Кредо их тверского последователя: «Не просвещение от наук бывает, а успехи наук от просвещения». Много работ, еще ждущих своего опубликования, посвящены русской истории. Среди них — скрупулезный разбор Несторовой летописи. Позиция Александра Михайловича по поводу происхождения государства Российского коренным образом отличалась от взглядов его приятеля по львовскому кружку Николая Михайловича Карамзина (1766–1826), быстро превратившихся в официозную точку зрения русского самодержавия.

В отличие от Карамзина, утверждавшего, что русская история началась с призвания варяжских князей (их к тому же знаменитый историк называл скандинавами), Бакунин считал варягов славяно-русским племенем. В написанной им на склоне лет (в 1832 году) поэме «О, слепота, — порок большой» (к тому времени автор полностью ослеп) есть такие строки: «Прочти внимательней бумаги, / И ясно ты увидишь сам, / Что в совокупности варяги / Отдельный русь была народ…» О Рюрике же говорится, что он «был природный русс», чтивший «руссов древние уставы». Довелось Бакунину отстаивать свое мнение и в прямой дискуссии с Карамзиным. Во время одного из приездов в Тверь дворянский предводитель вступил в полемику со знаменитым историографом по поводу происхождения слова «русь» в присутствии великой княгини Екатерины Павловны, любимой сестры Александра I, чей двор тогда находился в этом городе, в царском путевом дворце. Согласно дневниковым записям А. М. Бакунина, Карамзин упрямо и неубедительно доказывал скандинавское происхождение древнерусской народности, а относительно «руси» заявлял, что это шведы. Великая княгиня по достоинству оценила эрудицию Александра Михайловича и в качестве поощрения позволила ему пользоваться своей обширной библиотекой, где ему по присланным запискам незамедлительно выдавали нужные книги.

Свои взгляды на древнюю историю Руси Александр Михайлович изложил в небольшом трактате, отправленном из Прямухина в Петербург своему другу, родственнику и единомышленнику А. Н. Оленину и лишь недавно извлеченном из архива и опубликованном. По мнению А. М. Бакунина, история России начинается с незапамятных времен: Геродотовы скифы — это, по существу, прапредки русского народа, издревле имевшего высокую культуру и письменность, а призвание князей в давным-давно процветавший Великий Новгород произошло спустя тысячелетия после других, не менее значительных событий. Удивительно по-современному звучат некоторые мысли, доверенные бумаге еще в начале XIX века:

«Древние предания о скифах-гиперборейцах свидетельствуют нам о просвещении славян. Оно созидало их благополучие, а не развращало нравов. Письмена необходимы были их торговле, и славяне заимствовали их у финикиан, буде не в наследие получили от славян гиперборейских. Утрата древних рукописей не есть доказательство их невежества. Греки, всех опричь себя варварами нарицающие, присвоили славян, называя их греко-скифами, но славяне еще до греков имели богов, героев и мудрецов своих».

В упомянутой же выше незавершенной поэме развернуты панорамные сцены с участием языческих богов Перуна и Велеса (Волоса), а также угро-финского верховного божества Юмила. Вот, к примеру, описание шествия Перуна:

Перун на вороном коне

И бело-бархатной попоне,

Из туч в истканном балахоне,

С огромным тулом на спине

И страшным пуком стрел громовых,

Разить и жечь всегда готовых.

Стопудовая булава

Была хлыстом, и голова

С пивной котел, и шлем пернатый —

Как пламенем овин объятый… <���…>

Свои исторические антикарамзинские взгляды Александр Михайлович, естественно, излагал своим детям, стараясь расширить их кругозор. Впоследствии его знаменитый старший сын вспоминал об отце:

«Это был человек большого ума, очень образованный, даже ученый, очень либеральный и большой филантроп. Он был деистом, не был атеистом, но был свободомыслящим и находился в сношении со всеми знаменитостями тогдашней европейской науки и философии. Таким образом, он представлял полный контраст настроению, господствующему в тогдашней России. <���…> Отец очень много путешествовал и много рассказывал нам о своих путешествиях. Одним из самых любимых наших чтений было описание путешествий, и эти книги мы всегда читали вместе с ним. Мой отец был очень образованным натуралистом. Он обожал природу и внушил нам эту любовь, эту пламенную любознательность относительно всех явлений природы, не дав нам, однако, ни малейшего научного понятия о них. Путешествовать, видеть новые страны стало заветной мечтой всех нас — детей. Эта мечта — постоянная, упорная — развила мою фантазию. В минуты досуга я измышлял всевозможные истории, в которых я всегда воображал себя убегающим из отцовского дома за тридевять земель в поисках приключений. Вместе с тем я очень любил своих братьев и сестер, сестер в особенности, и благоговел перед отцом как перед святыней».

И все же был один важный вопрос, по которому позиции отца и сына оказались непримиримыми. Александр Михайлович был твердокаменным государственником, приверженцем абсолютной монархии и помещиком-крепостником, уверенным, что сильная и процветающая Россия может существовать на основе крепостного права и полной (рабской по сути) зависимости крестьян от «благодетельных» хозяев-феодалов. Он полагал: трехдневная барщина, чередуемая с тремя днями работы на себя, — это и есть подлинная социальная гармония между крестьянским и дворянским сословиями. Мысль эту Александр Михайлович даже попытался выразить в простодушных стихах:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: