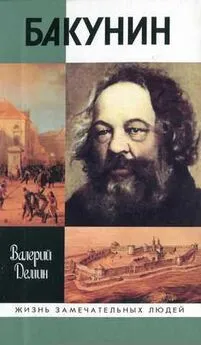

Валерий Демин - Бакунин

- Название:Бакунин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-235-02881-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Демин - Бакунин краткое содержание

Настоящее издание представляет собой новое жизнеописание, пожалуй, самой колоритной фигуры мирового революционного движения XIX века — Михаила Александровича Бакунина (1814–1876), которого современники называли «отцом анархии», «апостолом свободы» и «гражданином мира». Доктор философских наук В. Н. Демин предпринял попытку преодолеть бытовавшее долгое время одностороннее представление об этой незаурядной личности, показав Бакунина не только в окружении его замечательной семьи и великих друзей (Чаадаева, Белинского, Тургенева, Герцена, Огарева, Рихарда Вагнера, Жорж Санд, Прудона, Гарибальди и др.), но и в восприятии оппонентов, врагов и фальсификаторов его идейного наследия.

Бакунин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Заказчиков «Исповеди» написанный в течение месяца документ не привел в особый восторг. Граф Орлов, ознакомившись с «покаянием» Бакунина, сравнил его с показаниями Пестеля, удачно использовавшего предоставленную ему возможность не для раскаяния, а для пропаганды декабристских идей. Шеф жандармов попал в точку. Но письмо-исповедь Бакунина еще и поразительный человеческий документ: сквозь казенную словесную мишуру в нем явственно слышится, как бьется горячее (или, как в те времена говорили, ретивое) сердце. Работа над «Исповедью» позволила Михаилу мысленно как бы заново пережить все 37 лет своей скитальческой жизни. Перед его внутренним взором проплывали воспоминания детства, лица родителей, сестер, братьев, друзей.

Понятно, что царю была совершенно безразлична ностальгия узника Петропавловской крепости по безвозвратно утраченному прошлому. Поэтому Бакунин и начал сразу с более зрелых лет своего духовного становления, периода сомнений и исканий, что нередко приводило к «ложным понятиям», а объяснялось «сильной и никогда не удовлетворенной потребностью знания, жизни и действия». Философия, как мы знаем, — в особенности германская — была когда-то для него всё, в нее он погрузился целиком и полностью, доводя себя «почти до сумасшествия, и день и ночь ничего другого не видя, кроме категорий Гегеля».

Как много изменилось с той поры и сколь много пришлось переосмыслить! Нет, не любовь к свободе или стремление к переустройству общества были принесены в жертву! А вот от метафизических иллюзий он избавился, похоже, напрочь. Сама немецкая действительность, столь отличная от русской жизни, привела к кардинальной «переоценке всех ценностей». В «Исповеди» об этом сказано так: «<���…> Сама же Германия излечила меня от преобладавшей в ней философской болезни; познакомившись поближе с метафизическими вопросами, я довольно скоро убедился в ничтожности и суетности всякой метафизики: я искал в ней жизни, а в ней смерть и скука, искал дела, а в ней абсолютное безделье. Немало к сему открытию способствовало и личное знакомство с немецкими профессорами, ибо что может быть уже, жальче, смешнее немецкого профессора да и немецкого человека вообще! Кто узнает короче немецкую жизнь, тот не может любить немецкую науку; а немецкая философия есть чистое произведение немецкой жизни и занимает между действительными науками то же самое место, какое сами немцы занимают между живыми народами. Она мне наконец опротивела, я перестал ею заниматься-. Таким образом излечившись от германской метафизики, я не излечился, однако, от жажды нового, от желания и надежды сыскать для себя в Западной Европе благодарный предмет для занятий и широкое поле для действия: …я оставил философию и бросился в политику».

Политика — вот что больше всего интересовало императора и жандармов. Но здесь Бакунин переиграл Николая и его окружение: он ничего не сообщил нового о русских или польских «делах», да и ситуацию в европейском революционном движении осветил на уровне обычных газетных передовиц. О своем собственном житье-бытье написал откровенно и с искренней болью в душе. Заграничные воспоминания действительно оказались не из приятных: «<���…> Жил в бедности, в болезненной борьбе с обстоятельствами и с своими внутренними, никогда неудовлетворенными потребностями жизни и действия, и не разделял с ними ни их увеселений, ни своих трудов и занятий. <���…> Я жил большею частью дома, занимаясь отчасти переводами с немецкого для своего пропитания, отчасти же науками: историею, статистикою, политическою экономией, социально-экономическими системами, спекулятивною политикою, то есть политикою без всякого применения, а также несколько и математикою и естественными науками. <���…>

Тяжело, очень тяжело мне было жить в Париже, Государь! Не столько по бедности, которую я переносил довольно равнодушно, как потому, что, пробудившись наконец от юношеского бреда и от юношеских фантастических ожиданий, я обрел себя вдруг на чужой стороне, в холодной нравственной атмосфере, без родных, без семейства, без круга действия, без дела и без всякой надежды на лучшую будущность. Оторвавшись от родины и заградив себе легкомысленно всякий путь к возвращению, я не умел сделаться ни немцем, ни французом; напротив, чем долее жил за границею, тем глубже чувствовал, что я — русский и что никогда не перестану быть русским. <���…> Мне так бывало иногда тяжело, что не раз останавливался я вечером на мосту, по которому обыкновенно возвращался домой, спрашивая себя, не лучше ли я сделаю, если брошусь в Сену и потоплю в ней безрадостное и бесполезное существование?..»

И вот грянула февральская революция. События, очевидцем которых он стал, Бакунин описывает (и это в письме к царю!) с восторгом и талантом, достойным подлинного писателя: «Что ж скажу Вам, Государь, о впечатлении, произведенном на меня Парижем! (Туда Бакунин, как мы помним, прибыл спустя три дня из Брюсселя. — В. Д. ) Этот огромный город, центр европейского просвещения, обратился вдруг в дикий Кавказ: на каждой улице, почти на каждом месте, баррикады, взгроможденные как горы и досягавшие крыш, а на них между каменьями и сломанною мебелью, как лезгинцы в ущельях, работники в своих живописных блузах, почерневшие от пороху и вооруженные с головы до ног; из окон выглядывали боязливо толстые лавочники, épiciers [лавочники] с поглупевшими от ужаса лицами; на улицах, на бульварах ни одного экипажа; исчезли все молодые и старые франты, все ненавистные львы с тросточками и лорнетами, а на место их мои благородные увриеры [рабочие], торжествующими, ликующими толпами, с красными знаменами, с патриотическими песнями, упивающиеся своею победою! И посреди этого безграничного раздолья, этого безумного упоения все были так незлобивы, сострадательны, человеколюбивы, честны, скромны, учтивы, любезны, остроумны, что только во Франции, да и во Франции только в одном Париже, можно увидеть подобную вещь! <���…>».

О дальнейших событиях во Франции, Германии и Австрии Бакунин рассказывал иногда столь же живописно, иногда, наоборот, — сухо, с малосущественными деталями. Предварив свою подпись ходульным словосочетанием «кающийся грешник», узник Петропавловки обратился к императору с личной просьбой — позволить один раз (и, быть может, в последний) увидеться и проститься с семейством, если не со всем, то по крайней мере со старым отцом и матерью, а также с одной любимой сестрой, про которую, добавил Михаил, он даже не знает, жива она или нет. Под любимой сестрой он подразумевал незамужнюю Татьяну. Она действительно серьезно болела. В письмах своих Татьяна звала брата Мурушка, а он обращался к ней по-разному — «другиня моя», «малиновка голосистая», «крепостная» (имея в виду абсолютную привязанность) [14]. Однако с семьей у Михаила уже давно не было никакой связи. Император же, внимательно прочитавший «Исповедь» Бакунина, что называется, с карандашом в руках и сделавший на полях рукописи множество пометок, остался представленным документом не удовлетворен, но свидание с отцом и сестрой разрешил (в присутствии коменданта Петропавловской крепости генерала И. А. Набокова, бывшего, как ни странно, дальним родственником Бакуниных).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: