Виктор Еремин - 100 великих литературных героев

- Название:100 великих литературных героев

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вечеe7ff5b79-012f-102b-9d2a-1f07c3bd69d8

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-2223-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Еремин - 100 великих литературных героев краткое содержание

Славный Гильгамеш и волшебница Медея, благородный Айвенго и двуликий Дориан Грей, легкомысленная Манон Леско и честолюбивый Жюльен Сорель, герой-защитник Тарас Бульба и «неопределенный» Чичиков, мудрый Сантьяго и славный солдат Василий Теркин… Литературные герои являются в наш мир, чтобы навечно поселиться в нем, творить и активно влиять на наши умы. Автор книги В.Н. Ерёмин рассуждает об основных идеях, которые принес в наш мир тот или иной литературный герой, как развивался его образ в общественном сознании и что он представляет собой в наши дни. Автор имеет свой, оригинальный взгляд на обсуждаемую тему, часто противоположный мнению, принятому в традиционном литературоведении.

100 великих литературных героев - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В дальнейшем ничего равного этому произведению Сэлинджер не создал. В 1965 г. в журнале «Нью-Йоркер» была опубликована его повесть «Шестнадцатый день Хэпворта 1924 года», после чего писатель объявил, что прекращает творческую деятельность.

С тех пор Сэлинджер поселился в домике на опушке леса в городке Корниш, штат Нью-Гэмпшир. Согласно легенде, он по сей день практически ни с кем не общается, даже с членами своей семьи, и полностью погружен в дзэн-буддизм. Однако затворничество не помешало Сэлинджеру несколько раз жениться на восемнадцатилетних девушках и, прожив с ними по несколько лет с каждой, благополучно развестись. Так что слухи о затворничестве писателя сильно преувеличены. Материальное состояние его стабильно росло, поскольку роман «Над пропастью во ржи» со времени его первой публикации ежегодно переиздается во всем мире средним тиражом в 1 млн экземпляров.

Холден Колфилд – герой нескольких произведений Сэлинджера. Впервые он появился в рассказе 1941 г. «Слабый бунт неподалеку от Мэдисон-авеню», а затем не раз упоминался в других рассказах писателя 1940-х гг.

Иногда романного Колфилда называют детищем военных переживаний Сэлинджера. Но было бы вернее рассматривать его в ряду тех могущественных литературных героев, которые явились неожиданно и независимо от воли автора и заставили сотворить себя таковыми, каковыми им было предназначено быть свыше.

Вряд ли Сэлинджер намеревался, скажем, вскрывать в своем романе глубинную суть «американской мечты», да и всей идеи демократии в целом. А Холден Колфилд сделал это довольно просто, в коротеньком рассуждении о спорте: «Тоже сравнили! Хорошая игра! Попадешь в ту партию, где классные игроки, – тогда ладно, куда ни шло, тут действительно игра. А если попасть на другую сторону, где одни мазилы, – какая уж тут игра? Ни черта похожего. Никакой игры не выйдет». [28]Парадоксально, но всего несколькими словами герой уничтожил все эти бесконечные рассуждения об обществе равных возможностей, о справедливой конкуренции, о свободе выбора, о том, что достойный всегда сумеет пробить себе дорогу в жизни…

Любопытна эволюция критики в отношении оценки образа Колфилда. Если первоначально его называли психически ненормальным и бунтарем ради бунта, то по мере роста популярности героя он превратился в милого мальчика «как все», стал объектом исследования отдельных сторон семейной и школьной жизни в целом. Причем критикой ныне дано всестороннее обоснование неизбежности перерождения Колфилда в добропорядочного законопослушного гражданина и будущего отца семейства.

Как ни парадоксально, но все из вышеназванных оценок героя верны. Однако с одной ключевой оговоркой: Сэлинджер впервые в мировой художественной литературе вывел на всеобщее обозрение один из самых жутких и невероятно актуальный для нашего времени образ человека-козла, предназначенного хозяевами жизни для привода бараньих стад на человеческую скотобойню; ту самую «подсадную утку», которая призвана показной кипучей энергией и пламенными речами завлекать в ловушку истребления (физического ли, общественного ли или нравственного – не суть важно!) тех наивных, для кого еще остаются не пустыми словами совесть, долг, благородство, честь.

Любопытен и тот, кто, по идее автора, должен наставить подростка на путь истинный. Именно он, обращаясь к Холдену, дает мальчику центральную установку на благополучную жизнь, к коей надо стремиться любому уважающему себя человеку. Сославшись на некоего психоаналитика Вильгельма Штекеля, он озвучивает самый популярный в наши дни тезис интеллигентской «элиты»: «Признак незрелости человека – то, что он хочет благородно умереть за правое дело, а признак зрелости – то, что он хочет смиренно жить ради правого дела».

На поверхностный взгляд весьма толково, если не знать мировой истории, весь опыт которой показывает, что названные здесь признаки «зрелости» человека характерны только для издыхающего общества, а признаки его «незрелости» всегда были основой роста, развития и совершенствования нашей жизни. Поучая подростка, автор-мудрец обосновывает право обывателя на неподвиг, чем открыто перечеркивает собственное право на существование и фактически провозглашает историческое право развивающихся «незрелых» народов на его уничтожение. Бесспорно, никто никого не понуждает становиться героем ради правого дела, но и провозглашать обывательскую трусость и стремление отсидеться в кустах неким благородным разумным делом, равняя таким образом обывателя с героем, глубоко безнравственно.

Подвох этот чувствует и Холден Колфилд, отрекающийся от учителя, но уводящий своих почитателей на еще более страшные зыбучие пески эффектных и пустопорожних философствований: «Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером на огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом – ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И мое дело – ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи. Знаю, это глупости, но это единственное, чего мне хочется по-настоящему. Наверно, я дурак».

Вот она, красочная квинтэссенция призывов козла-манка для доверчивого стада – идемте вместе творить подвиг ловца во ржи, когда ржи нет, да и спасать некого… Как будет дерзко! Как будет весело!

И все-таки один раз Холден Колфилд саморазоблачается, но делает это, как и положено лже-бунтарю, столь фальшиво, что его правда неизбежно мимикрирует либо под подростковое кокетство, либо под глупый мальчишеский пафос. Он говорит: «В общем, я рад, что изобрели атомную бомбу. Если когда-нибудь начнется война, я усядусь прямо на эту бомбу. Добровольно сяду, честное благородное слово!»

Не сядет. А вот других уже давно сажает и еще долго будет творить свое черное дело.

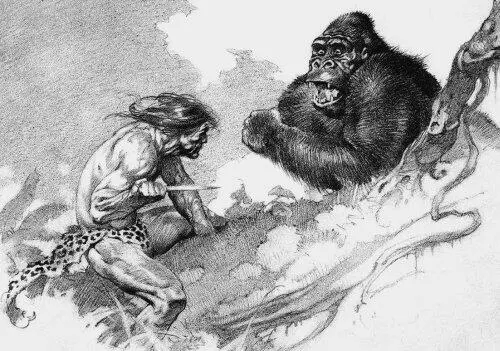

Тарзан

– Хотелось бы мне спросить вас, если позволите: каким образом, черт возьми, вы попали в те далекие страшные джунгли?

– Я там родился, – спокойно ответил Тарзан. – Моя мать была обезьяна и, само собой разумеется, не могла мне много об этом рассказать. Отца своего я никогда не знал. [29]

И младенцу ясно, что идею первого романа о Тарзане Берроуз слямзил у Редьярда Киплинга. Но если прежде подобное могло рассматриваться как чудовищное преступление, то для эпохи массовой культуры, одним из отцов-основателей которой считается Берроуз, подобное является само собой разумеющимся. С таким же успехом позже, в начале 1920-х гг., русский и советский классик Алексей Николаевич Толстой воспользовался сюжетом берроузовской «Принцессы Марса» и создал великолепную «Аэлиту».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: