Поль Лаберенн - Происхождение миров

- Название:Происхождение миров

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство технико-теоретической литературы

- Год:1957

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Поль Лаберенн - Происхождение миров краткое содержание

Происхождение миров - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

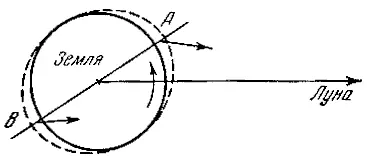

Рис. 10. Действительное положение приливных выступов. Так как выступ А более близок к Луне, чем выступ В, то А притягивается нашим спутником сильнее, чем В. Это притяжение стремится возвратить А и В на линию, соединяющую центры Земли и Луны, поворачивая, таким образом, Землю в направлении, противоположном собственному ее вращению

Добавим также, что одной из причин этого торможения являются по всей видимости внутренние приливы , происходящие во внутренних областях земного шара, которые состоят, очевидно, из вязкого и не абсолютно твердого вещества.

Именно торможение вследствие внутренних приливов было выдвинуто в качестве механизма, позволяющего объяснить в рамках гипотезы Лапласа изменение направления вращения планет. Газовые или жидкие массы, из которых образовались планеты, обладали сначала обратным вращением. Поскольку они еще не затвердели, то они имели вытянутую форму, аналогичную форме водной оболочки Земли. Такая деформация была весьма значительной, так как она вызывалась приливным воздействием Солнца. Собственное вращение каждой планеты увлекало за собой образовавшиеся приливные выступы. Кроме того, происходили значительные внутренние приливы, которые сопровождались не менее значительным трением между различными слоями планеты, находящимися на разной стадии охлаждения или конденсации. Эти исключительно мощные процессы, о которых наши теперешние приливы в океанах могут дать лишь очень слабое представление, продолжались в течение очень долгого времени.

В результате действия приливных сил в большинстве случаев могло произойти такое изменение характера вращения планеты, что приливные выступы стали все время удерживаться на линии, соединяющей центры планет и Солнца. В этот момент планета была обращена к Солнцу всегда одной и той же стороной подобно тому как Луна вследствие тех же причин обращена всегда одной стороной к Земле. При этом планета делала один оборот вокруг своей оси за то же самое время, в течение которого она обращалась вокруг Солнца, и направление вращения было, естественно, такое же, как и направление движения вокруг Солнца, т. е. прямое. Если к этому моменту планета затвердела, то этот характер ее вращения мог сохраняться долгое время. Если же, напротив, охлаждение и сжатие планеты продолжалось, то скорость вращения должна была, согласно законам механики, увеличиваться, и для одного оборота планеты требовалось все меньше и меньше времени.

В соответствии с этим объяснением такая удаленная от Солнца планета, как Уран, гораздо менее подвергалась влиянию приливных сил и потому она смогла сохранить обратное направление вращения. Все другие планеты вращаются в прямом направлении. Результаты наблюдений позволяют высказать предположение о том, что Меркурий, наиболее близкая к Солнцу планета, остался на промежуточной стадии эволюции, поскольку он всегда обращен к Солнцу одним своим полушарием. Подобная теория формирования планет из раскаленной газовой массы была развита главным образом Дж. Дарвином. Как мы увидим в следующей главе, в последних космогонических гипотезах от нее отказались. В новейших гипотезах предполагается, что планеты образуются путем сгущения холодных пылевых частиц. Однако значительная роль приливных сил остается неоспоримой. Именно их действием объясняют тот факт, что Меркурий обращен к Солнцу, а Луна к Земле всегда одной и той же стороной.

IV. Гипотеза Джинса

В то самое время, когда гипотеза Лапласа подвергалась видоизменениям, техника, прикладные и так называемые «чистые» пауки переживали исключительно быстрый прогресс. Более глубокие математические и физические теории, более точные астрономические наблюдения способствовали тому, что проблемами космогонии начало интересоваться все большее количество ученых. Девятнадцатый век оказался очень богатым на новые и смелые гипотезы о происхождении миров. Правда, хотя эти гипотезы (в частности, гипотезы Фая, Лигондеса, Аррениуса) нередко способствовали выяснению некоторых сторон проблемы происхождения солнечной системы, в настоящее время они в основном уже оставлены. Те наблюдательные и теоретические сведения, на которые опирались авторы этих гипотез, содержали еще слишком много неуверенного и ошибочного.

Начало XX в. ознаменовалось новыми открытиями (в отношении вращения газовых масс, эволюции звезд и т. д.), которые пробудили самые большие надежды. Представлялось возможным расширить слишком узкие рамки космогонии, ограничивающей себя только солнечной системой и рассмотреть всю проблему эволюции вселенной в целом.

В 1916 г. английский астроном Джинс выдвинул гипотезу, которая, казалось, давала ответ на большинство нерешенных вопросов. В течение 15 лет эта гипотеза пользовалась бесспорным успехом. Ее авторитет был настолько велик, что, несмотря на ее различные ошибки, она оказала значительное влияние на все последующее развитие космогонии. Следовательно, мы не можем на ней не остановиться.

Прежде всего Джинс установил следующее:

1) если газовое сгущение обладало такой большой скоростью собственного вращения, какую предполагал Лаплас, то от него не могли бы отделяться газовые кольца, а оно просто разлетелось бы в разные стороны подобно разорвавшемуся маховику, и, следовательно, наша планетная система образоваться из него не могла;

2) исходя из фактических данных о скоростях движений в солнечной системе, можно утверждать, что Солнце никак не могло когда-либо обладать этой критической скоростью вращения.

Вместе с тем Джонс считал, что явления, с помощью которых Лаплас объяснял происхождение солнечной системы, имели место во вселенной, но происходили в гораздо более крупном масштабе. А именно, по мнению Джинса, гипотеза Лапласа позволяет понять, как из спиральных туманностей образовались звезды.

Джинс начал с детального изучения условий существования небесных тел. Для того чтобы сгущение газовой материи было устойчивым (в случае очень малой плотности сгущения), т. е. для того, чтобы собственное (тепловое) движение молекул не могло преодолеть притяжения всего сгущения в целом и привести к рассеянию газа в межзвездном пространстве, необходимо, чтобы сгущение обладало достаточно большими размерами и массой (тем большими, чем меньше его плотность).

Новейшие астрофизические исследования позволили оценить (конечно, довольно грубо) порядок величины средней плотности вещества в пространстве. Эта плотность, т. е., например, количество массы в граммах на кубический сантиметр при условии, что все небесные тела были бы «размолоты» и рассеяны равномерно во вселенной, исключительно мала. [48] В настоящее время принимают, что эта средняя плотность соответствует одному грамму вещества в кубе с длиной ребра от 1000 до 10 000 км. (Перев.)

Учитывая этот результат, Джинс нашел, что размеры устойчивых сгущений, которые могут образоваться внутри столь разреженной среды, как раз сравнимы с размерами наблюдаемых спиральных туманностей.

Интервал:

Закладка:

![Пол Андерсон - Восставшие миры. Зима мира. Сломанный меч [Авт. сборник]](/books/587336/pol-anderson-vosstavshie-miry-zima-mira-slomannyj.webp)