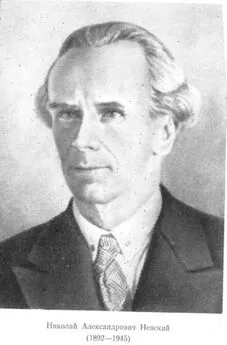

Олег Газенко - Николай Александрович Бернштейн (1896-1966)

- Название:Николай Александрович Бернштейн (1896-1966)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:О. Г. Газенко, И. М. Фейгенберг

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Газенко - Николай Александрович Бернштейн (1896-1966) краткое содержание

Слово "биомеханика" означает "движение живого". Мы с удивлением и восторгом наблюдаем, как летящие за кормой теплохода чайки камнем падают вниз и на лету хватают кусочки хлеба, которые бросают им пассажиры. Мы приходим в восхищение от легкого и в то же время мощного движения мчащейся галопом лошади, от изящных изгибов тела ползущей змеи. Но в сравнении с животными человек представляет собой гораздо более совершенное уникальное существо по разнообразию, сложности и точности движений.

Раскрыть тайну движения живого пытались еще мыслители древности. Первые труды в этой области написаны Аристотелем (384-322 гг. до н. э.), которого интересовали закономерности движения наземных животных и человека. Проблемы биомеханики занимали римского врача Гален (131-201 гг. н.э.), Леонардо да Винчи (1452-1519), Джованни Борелли (1608-1679), ученика Галилея и автора первой книги по биомеханике "О движениях животных", вышедшей в свет в 1679 году. Природа движений, механизм управления ими занимали многих отечественных ученых: И. М. Сеченова (1829-1905), И. П. Павлова (1849-1936), П. Ф. Лесгафта (1837-1930), А. А. Ухтомского (1875-1942).

Но настоящую революцию в биомеханике совершил Николай Александрович Бернштейн. Он не только создал теорию о двигательной активности животных и человека, но и превратил ее в инструмент познания работы мозга.

В 1996 году в мире отмечали 100-летие со дня рождения Н. А. Бернштейна, создателя современной биомеханики - учения о двигательной деятельности человека и животных. К этой дате были приурочены научные конференции в США и Германии. В работе международной конференции в университете штата Пенсильвания (США) приняли участие 200 специалистов из США, Германии, Японии. Россиянин В. П. Зинченко выступил с докладом "Традиции Н. А. Бернштейна в изучении управления движениями". Вот как рассказано об этом в "Книге странствий" Игоря Губермана: "На обеих этих конференциях был его ученик, которого молодые ученые издали оглядывали с почтительным изумлением, довольно различимо шепча друг другу: "Он знал его при жизни, это фантастика!". Только Россия, похоже, все еще не может осознать, что в ней родился и жил загнанный и непризнанный при жизни гений, идеи которого уже давно проходят во всех университетах мира как классические".

Литератор И. Губерман известен своей склонностью к гротеску, к эпатажу, но в данном случае в его словах - искренняя горечь. Ведь в России, на родине Н. А. Бернштейна, юбилей ученого официально не отмечали, лишь журнал "Теория и практика физической культуры", предназначенный для достаточно узкого круга специалистов, целиком посвятил ему один из номеров. Удивительная личность этого человека и огромный его вклад в мировую науку заслуживают гораздо большего внимания.

Николай Александрович Бернштейн (1896-1966) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Отец Николая Александровича — Александр Николаевич (Натанович) Бернштейн — был известным московским психиатром, учеником С.С. Корсакова. Его деятельность оставила заметный след в психиатрии. Но, кроме эрудиции и творческого вклада в психиатрию, в его трудах ясно просматривается очень широкий круг интересов — от точных до гуманитарных наук и искусства. Вопросы психиатрии и психологии он связывает с передовой для того времени физиологией, с идеями Сеченова.

Нельзя не обратить внимания на то, что детские и юношеские годы Николая Александровича прошли среди людей с широким кругом интересов, в обстановке творческих поисков в науке и серьезного отношения к проблемам воспитания и образования.

В 1919 г. Н.А. Бернштейн окончил медицинский факультет I Московского университета; одновременно изучал математику, естественные науки. По окончании университета сразу же начал службу в Красной армии в качестве военврача. После демобилизации недолго работал психиатром в клинике В.А. Гиляровского, но вскоре перешел в Центральный институт труда, куда был приглашен А.К. Гастевым и К.Х. Кекчеевым в 1922 г. и где через короткое время возглавил лабораторию биомеханики. Основной задачей, поставленной Гастевым перед лабораторией биомеханики, было изучение трудовых движений человека в естественных условиях с целью облегчения труда и повышения его эффективности.

II

С работы в Центральном институте труда начинается первый период научного творчества Н.А. Бернштейна. Столкнувшись с отсутствием методов, адекватных задаче исследования трудовых движений человека в естественных условиях, молодой ученый разработал и применил новые методы исследования (кимоциклография, циклограмметрия с последующей математической обработкой результатов наблюдений), проявив незаурядный талант изобретателя. Им создан оригинальный математический метод анализа апериодических колебаний, используемый в нейрофизиологии. Предложенные им принципы исследования движений оказались весьма результативными не только при изучении трудовых движений человека, но и при изучении спортивных движений (ходьбы, бега, прыжка), фортепианной игры, при изучении и лечении нарушений моторики в результате ранений и заболеваний нервной системы, при оптимизации протезирования конечностей, а позже и при тренировке космонавтов. Н.А. Бернштейн организовал ряд лабораторий (в Институте экспериментальной психологии, Государственном институте музыкальной науки — ГИМН, Институте охраны труда, Всесоюзном институте экспериментальной медицины — ВИЭМ, Центральном институте физической культуры и др.), развернув широкий фронт биомеханических и нейрофизиологических исследований. Наряду с выходом в практику (например, разработка рабочего места вагоновожатого трамвая) новые данные требовали и нового теоретического осмысления.

В этом плане Н.А. Бернштейну были близки работы академика А.А. Ухтомского. Уже в начале 20-х годов для Бернштейна были очень важны понятия о доминанте, установочно-регуляционной роли, которую Ухтомский отводил нервным ритмам, их усвоению: ведь существенной стороной настройки мускулатуры является предваряющая, упреждающая настройка.

В свою очередь, Ухтомский тоже рано заметил появление на физиологической ниве нового яркого направления исследований. В курсе лекций, прочитанных студентам Ленинградского университета в 1924—1926 гг., он говорил: ’’Молодой русский ученый Н.А. Бернштейн дал блестящий пример того, как надо использовать метод Фишера для полной механической оценки того или иного рабочего движения”. Речь идет об исследованиях Бернштейна, начавшихся с изучения рабочих движений удара молотком и приведших к созданию нового метода исследований движений — циклограммометрии — и новых способов точной обработки полученных результатов. А.А. Ухтомский продолжает: ”Не говоря о технической важности подобной обработки рабочих движений, она представляет вдохновляющий интерес с чисто научной точки зрения. Ни один прежний метод регистрации двигательных реакций организма не дает такой полноты и объективности, как метод циклограммографический. И ни один прежний метод изучения двигательных реакций не обладает такой наглядностью и точностью, как метод циклограммометрии. Нельзя сомневаться, что ему принадлежит громадная будущность” 1.

1 Ухтомский А.А. Собрание сочинений. Л.: Изд-во ЛГУ, 1952. Т. 3. С. 161.

Но разработка методов исследования явилась лишь первым шагом долгого и нелегкого пути Бернштейна — пути, который, вопреки внешним трудностям, характеризуется удивительным единством. В конечном счете этот путь привел к результатам, не умещающимся в традиционные рамки физиологии. Движения человека оказались не разбитыми на ’’кванты”, кусочки, а выступили как целостный слитный акт сложной системы, управляемой целью, образом конечного результата этого движения. Объектом изучения оказался уже не нервно-мышечный препарат или даже не движущаяся конечность (как в классической физиологии), а нервный аппарат человека, имеющего свои цели, строящего планы их достижения и реализующего поставленные цели.

Анализ движения в конечном счете перерос из задачи исследования в средство познания законов работы центральной нервной системы. Н.А. Бернштейн считал, что ”... моторика человека может и должна оказаться превосходным индикатором для изучения в ней процессов, происходящих в центральной нервной системе” 1. Он подчеркивал, что этот ’’двигательный индикатор высшей нервной деятельности” отличается большой выразительностью, способностью отражать быстротекущие процессы работы мозга. ’’Движение уже перестает быть интересным нам своей чисто внешней феноменологической стороной. Мы уже уловили, что в нем содержится богатейший материал о деятельности ЦНС; правда, содержится он там в зашифрованном виде, но ведь нет такого шифра, которого нельзя было бы раскрыть при достаточном внимании и упорстве, при достаточной воле к этому”?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: