Давид Ласерна - Эйнштейн. Теория относительности. Пространство – это вопрос времени.

- Название:Эйнштейн. Теория относительности. Пространство – это вопрос времени.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Де Агостини

- Год:2015

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Давид Ласерна - Эйнштейн. Теория относительности. Пространство – это вопрос времени. краткое содержание

Альберт Эйнштейн – один из самых известных людей прошлого века. Отгремело эхо той бурной эпохи, в которую ученому выпало жить и творить, эхо мировых войн и ядерных атак, но его гениальные открытия и сегодня не потеряли остроты: закон взаимосвязи массы и энергии, выраженный знаменитой формулой Е = mc² , поистине пионерская квантовая теория и особенно теория относительности, навсегда изменившая наши, до того столь прочные, представления о времени и пространстве.

Эйнштейн. Теория относительности. Пространство – это вопрос времени. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эльза и Альберт познакомились в Мюнхене. Ей нравилось рассказывать, что в детстве она влюбилась в своего двоюродного брата, когда тот играл на скрипке Моцарта. Неизвестно, что послужило в этот раз причиной для возрождения детского чувства, но, так или иначе, это произошло.

Хотя мы и не знаем деталей их встречи, известно, что по возвращении в Прагу Эйнштейн начал тайком флиртовать с Эльзой в письмах. В конечном счете он признавал, что не был таким уж одиночкой: «Я нуждаюсь в том, чтобы любить кого- нибудь, иначе жизнь чересчур печальна. И этот кто-то – Вы». Точнее всего Эльзу можно описать как полную противоположность молчаливой, замкнутой и измученной Милевы: она была веселой и общительной кокеткой, не проявлявшей ни малейшего интереса к науке. Если Эйнштейн задыхался в своих семейных отношениях, то в Эльзе не было ничего, что напоминало бы о них. Однако ученый чувствовал достаточно ответственности перед семьей, поэтому сделал шаг назад: «Если мы уступим нашему взаимному притяжению, мы вызовем только смятение и беду». В конце мая, казалось, он решил резать по живому: «« […] Я пишу Вам в последний раз и покоряюсь неизбежному […]». Однако в этом «последнем» письме Эйнштейн сообщает Эльзе о смене адреса. Перерыв в переписке длился год.

В марте 1913 года Эльза прервала молчание, поздравив Альберта с его тридцать четвертым днем рождения. Он ответил, и переписка возобновилась с новой силой.

Жизнь с Милевой продолжала рушиться. Они спали в раздельных комнатах, и Эйнштейн довел до совершенства искусство отсутствовать, прикрываясь своими профессиональными обязанностями. А в марте 1914 года семья переехала в Берлин, и теперь Эйнштейну ничто не мешало наслаждаться, как он писал своему другу Бессо, «бесконечно прекрасными и приятными отношениями» со своей кузиной. Создается впечатление, что Альберт не собирался расставаться с Милевой. «Мы прекрасно можем быть счастливы вместе, – объяснял он Эльзе, – без того, чтобы причинять ей боль». Возможно, Эйнштейн надеялся обойтись без жертв: сохранить отношения с женой, чтобы не ранить ее, не чувствовать себя виноватым, не расставаться со своими детьми, и в то же время окунуться с Эльзой в прекрасный мир чувств. Однако он напрасно считал, что его кузина готова довольствоваться ролью одной из вершин треугольника. Эльза не раз давала понять Эйнштейну, что развод нельзя откладывать бесконечно.

В итоге разразился неизбежный кризис, и Милева вместе с Гансом Альбертом и Эдуардом ранним утром в конце июля села на поезд в Цюрих. Поначалу казалось, что все еще можно вернуть. Друзья семьи попытались деликатно примирить супругов, и не исключено, что при других обстоятельствах это было бы возможно. Однако в это время Австро-Венгрия вторглась в Сербию, и вспыхнула Первая мировая война. Граница закрылась. Эйнштейн и Эльза оказались с одной ее стороны, в Берлине, а Милева с детьми – с другой, в Цюрихе.

Хотя Эйнштейн и находил утешение в новой любви, разлука с детьми его терзала. Два года спустя в письме к подруге своей жены он так рассказывал о случившемся:

«Для меня расставание с Мицей [Милевой] было вопросом жизни и смерти. Наша совместная жизнь стала невозможной, даже гнетущей, но я не смогу объяснить почему. Так что я разлучился с моими детьми, которых так люблю. За те два года, что мы живем порознь, я видел их два раза. Прошлой весной мы совершили с Альбертом небольшое путешествие. С глубокой печалью я осознал, что мои сыновья не понимают моих поступков, что они испытывают ко мне молчаливую неприязнь, и пришел к выводу, что, хотя мне и больно, но для них будет лучше не видеться с отцом».

В эти непростые годы Эйнштейн напряженно размышлял о гравитации и квантовой механике, оправдывая свое кредо: «Пока я могу работать, я не должен и не буду жаловаться. Работа – это единственное, что наполняет мою жизнь смыслом». В 1915 году для ученого начался один из периодов максимального умственного напряжения. К тому моменту вокруг него было открыто три фронта: Первая мировая война, развод с Милевой и, наконец, его соперничество с математиками из Гёттингена в том, кто раньше завершит геометрическую теорию гравитации.

На тернистом пути к общей теории относительности в течение восьми лет, сквозь все тени сомнений, Эйнштейна вела путеводная звезда, которая загорелась в ноябре 1907 года. Позднее он называл ее самой удачной идеей в своей жизни. Согласно анекдоту, все произошло из-за маляра, который упал с лесов. Когда Эйнштейн поинтересовался его самочувствием, тот рассказал, что во время падения был очень краткий миг, когда он будто бы парил в воздухе. Годами спустя ученый вспоминал: «Человек в свободном падении не почувствует собственного веса. Я вздрогнул. Эта простая идея оставила во мне глубокий след и подтолкнула к теории гравитации».

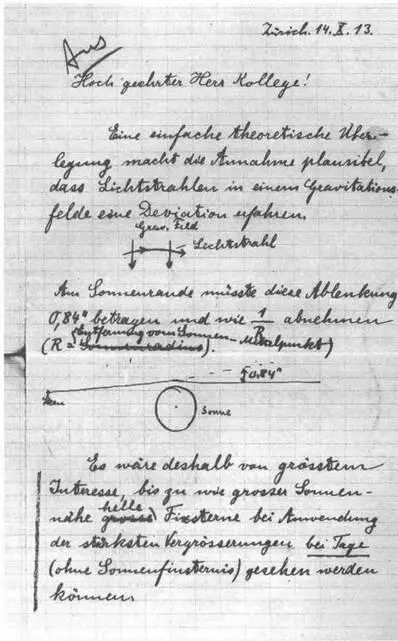

В этом письме американскому астроному Джорджу Эллери Хейлу в октябре 1913 года Эйнштейн объясняет возможность того, что «световые лучи отклоняются в гравитационном поле», и предполагает, что, в случае солнечной массы и очень близко от звезды, это отклонение достигает 0,84" и уменьшается пропорционально 1/R, где R – расстояние между лучом и центром Солнца. Эта идея представляет собой зачаток эксперимента, который в 1919 году доказал общую теорию относительности.

Так появился новый эпизод, позволивший человечеству исследовать природу гравитации. Сначала Галилей бросал с вершины Пизанской башни деревянные и свинцовые шары. Потом пришла очередь Ньютона и его яблока, и, наконец, появился Эйнштейн и несчастный случай с маляром.

В школе нас учат, что гравитация – это сила, которая поддерживает нас на земле, и что космонавты вдалеке от таких больших тел, как Земля, свободно парят во тьме космоса. Тем не менее мы все в некотором смысле космонавты. Если бы волшебным образом у нас под ногами разверзлась пропасть, то мы испытали бы то же свободное падение, что и парашютист, прыгнувший с самолета. Ни Земля, ни взаимное притяжение никуда бы не делись, однако исчезло бы наше ощущение веса. Когда падает чашка кофе, она разбивается на осколки. Если бы мы уронили ее в тот самый момент, когда под нашими ногами разверзлась бездна, чашка сопровождала бы нас в падении, летя рядом.

Человек, находящийся в замкнутом пространстве, не может сказать, парит ли он в вакууме космической капсулы или просто падает. Если он достанет из кармана бумажник и поместит его на уровне глаз, то увидит, что тот останется висеть в воздухе.

Впрочем, необязательно прибегать к уловкам вроде пропасти под ногами или человека, заключенного в замкнутом пространстве. Во время прыжка, сразу после достижения максимальной высоты, мы наслаждаемся кратким мигом свободного падения. Дети упиваются ощущением невесомости, которое они испытывают во время прыжков на батуте. Для тренировки космонавтов в НАСА используется тот же самый феномен: чтобы обеспечить 20 секунд невесомости, реактивный самолет КС-135 взлетает и падает с высоты, словно на воздушных горках. Однако преодоление гравитации имеет и побочные эффекты, недаром пассажиры КС-135 дали ему другое название – тошнолет [1 Англ. Vomit Comet.], и это подтверждает, что наш желудок – лучший детектор ускорений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николь Валентайн - Теория относительности с точки зрения путешественника во времени [litres]](/books/1056750/nikol-valentajn-teoriya-otnositelnosti-s-tochki-zr.webp)

![Коллектив авторов - Происхождение Вселенной. Как с помощью теории относительности Эйнштейна можно проникнуть в прошлое, понять настоящее и предвидеть будущее Вселенной [litres]](/books/1082599/kollektiv-avtorov-proishozhdenie-vselennoj-kak-s-p.webp)